Obama ist kein Zugpferd mehr

Alison Lundergan Grimes steht auf einer Wiese und lädt ihre Schrotflinte. Nachdem sie mehrere Tontauben geschossen hat, blickt die 35-Jährige in die Kamera und sagt: "Ich bin nicht Barack Obama. Ich bin nicht seiner Meinung – bei Waffen, Kohle und der EPA (Umweltschutzbehörde, Anm.)." Grimes geht bei den Kongresswahlen im November als demokratische Kandidatin für den kohlereichen US-Bundesstaat Kentucky ins Rennen um einen Senatssitz – und in ihrem Wahlvideo auf Distanz zu Barack Obama. Damit ist Grimes nicht die einzige Person aus den Reihen der Demokraten, die im Wahlkampf tunlichst nicht mit dem Präsidenten in Verbindung gebracht werden will.

Mark Begich etwa betont in seinen Spots, er habe gegen die "Billionen-Dollar-Steuererhöhung" von Obama gestimmt und Washington "gezwungen", in seinem Staat Alaska Ölbohrungen zuzulassen. Was faktisch übertrieben ist, denn als die ersten Verträge mit Shell geschlossen wurden, war der Senator noch gar nicht im Amt. Die Umweltpolitik des Präsidenten hält auch Senatorin Mary Landrieu (Lousiana) für "völlig falsch".

"Die im Weißen Haus"

Natalie Tennant (West Virginia) fragt in ihrem Clip, ob "die" – im Bild das Weiße Haus – denn wüssten, "woher ihr Strom kommt" und beantwortet die Frage gleich selbst: von den hart arbeitenden Menschen im Kohle-Sektor. Dann zeigt Tennant, wie sie Obama überzeugen will und legt einen Schalter um, worauf im Weißen Haus alle Lichter ausgehen.

Senator Mark Pryor (Arkansas) lässt in seinem ersten Wahlvideo ausrichten, dass er sich von "niemandem aus New York oder Washington" etwas sagen lasse. "Ich höre auf Arkansas". Colorados amtierender Senator Mark Udall tönte auf offener Bühne, dass er wohl die "letzte Person" sei, die sich Obama in Washington wünschen würde.

Unzufriedenheit

Obamas Zustimmung liegt seit Monaten bei nur rund 40 Prozent. Jobkrise, ein verpatzter Start der Gesundheitsreform, NSA-Affäre und Bürgerüberwachung, Obamas lange Zurückhaltung in der Außenpolitik, keine Lösung in der Einwanderungsreform in Sicht: Nicht einmal jeder vierte Amerikaner ist laut aktueller Gallup-Umfrage der Meinung, dass es mit dem Land in die richtige Richtung gehe.

Jetzt werde Obama etwas aktiver in den Wahlkampf eingreifen und einzelne Kandidaten unterstützen, heißt es aus dem Weißen Haus. Daneben werde er sich darauf konzentrieren, womit er den Demokraten in seiner Situation am dienlichsten ist: Wahlkampfspenden sammeln – freilich hinter verschlossenen Türen.

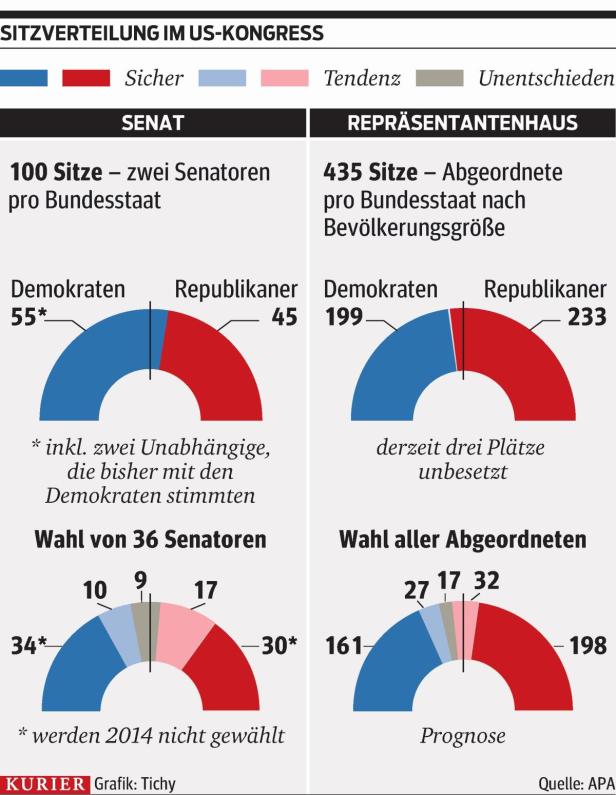

Am 4. November finden in den Vereinigten Staaten Kongresswahlen statt. Gewählt werden alle 435 Abgeordneten des Repräsentantenhauses (zwei Jahre Amtszeit) sowie ein Drittel des Senats (sechs Jahre Amtszeit).

Im republikanisch dominierten Repräsentantenhaus sind keine großen Veränderungen zu erwarten – lediglich 38 der insgesamt 435 Sitze sind umkämpft. Traditionell können die meisten Kongressmitglieder ihr Amt bei den Midterm Elections (Halbzeitwahlen zwischen zwei Präsidentenwahlen) verteidigen. In den Vorwahlen sind nur drei amtierende Kongressmitglieder gescheitert. Zudem ist die Mehrheit der Republikaner solide (234 zu 201).

Spannender ist das Rennen um den Senat. Zur Wahl stehen 36 Senatsposten – 21 sind derzeit demokratisch besetzt, 15 durch Republikaner. Die Demokraten haben somit mehr zu verlieren und danach sieht es laut Prognosen auch aus.

Probleme für Obama

Gehen nur sechs Sitze an die Republikaner, würden sie auch im Senat die Mehrheit halten, was die letzten beiden Jahre von Präsident Obamas zweiter Amtszeit noch schwieriger gestalten würde. Drei demokratische Senatoren treten nicht mehr an – und das in tendenziell republikanischen Staaten.

Großes Wahlkampfthema wie es 2010 die umstrittene allgemeine Krankenversicherung Obamacare war, gibt es diesmal keines, und so versucht jede Seite, ihre Wählerschaft mit bekannten Themen zu bedienen: Die Republikaner wollen strengere Einwanderungsgesetze, weniger Steuern und kritisieren weiter heftig Obamacare, so wie sie sich generell auf den Präsidenten einschießen.

Recht auf Mutterschutz

Die Demokraten setzen auf sozialpolitische Themen: Sie wollen die Mindestlöhne anheben und die Rückzahlung von Studentendarlehen erleichtern. Jüngst wurden sogar das Recht auf bezahlten Mutterschutz sowie Krankenstands- und Pflegetage aufs Tapet gebracht.

Kommentare