Wo das Gold für den Schatz des Priamos herkam

Schliemann hing seiner Frau Sophia den legendären Goldschmuck um, den er in Troja gefunden hatte

Mit Hightech-Untersuchungen an legendären Fundstücken haben Forscher mitunter ihre liebe Not. Denken Sie nur an den Schatz des Priamos, jenen mythischen Goldfund, den Heinrich Schliemann 1873 in Troja entdeckte. Die Ausfuhr der Artefakte ist undenkbar, Halsketten, Anhänger, Ohr- und Halsringe sind so kostbar, dass sie weder in ein Labor transportiert, noch auf eine Weise untersucht werden dürfen, die sichtbare Schäden an den Objekten hinterlässt. Also rückten Ernst Pernicka und seine Kollegen mit einem kleinen Apparat aus und starteten dem Archäologischen Nationalmuseum in Athen mehrere Besuche ab.

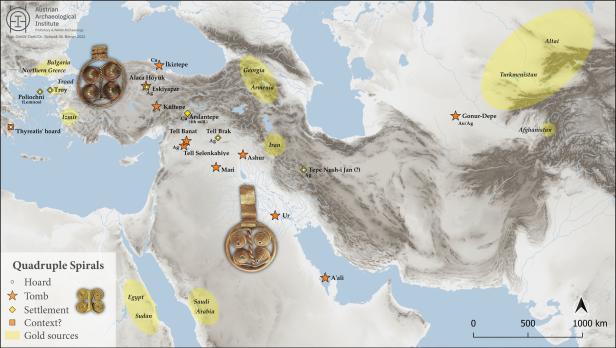

Der „kleine Apparat“ ist ein Laserablationsgerät, das an der ETH Zürich entwickelt wurde und den chemischen Fingerabdruck eines Artefakts ausspuckt. Auch jenen des Schatz des Priamos, der Wissenschaftler und Kulturinteressierte seit bald 150 Jahre rätseln lässt. Jetzt sind Pernicka, österreichischer Chemiker am Curt-Engelhorn-Zentrum Archäometrie in Mannheim und Kollegen vom Österreichischen Archäologischen Institut der Akademie der Wissenschaften (ÖAW) der Herkunft des Goldes näher gerückt. Schliemanns Schatz kommt aus dem selben Abbaugebiet wie das Gold aus den Königsgräbern im mesopotamischen Ur und ist auch identisch mit den Goldobjekten aus der wenige bekannten Siedlung Poliochni auf der ca. 60 km vor Troja liegenden Insel Lemnos.

Es muss also Handelsbeziehungen zwischen diesen weit entfernten Regionen gegeben haben.

Chemiker

Beim Abbauort mag sich der Archäochemiker noch nicht ganz festlegen: „Wenn wir den Anteil von Spurenelementen im Gold aus Troja, Poliochni und Ur betrachten, so zeigt bronzezeitliches Gold aus Georgien die größte Übereinstimmung mit den genannten Fundorten. Uns fehlen aber noch Daten und Untersuchungen aus anderen Regionen und von weiteren Objekten, um diese Vermutung zu erhärten.“

Dazu muss man wissen, dass es im Süden Griechenlands, wo zwischen 1650 und 1100 v. Chr. die sogenannte Mykenische Zivilisation blühte, keine Goldlagerstätten gab. Auch über die Herkunft des Goldes aus den Königsgräbern von Ur war in der Fachwelt schon seit Jahrzehnten diskutiert worden. Wobei es in Mesopotamien genauso wenig natürliche Goldvorkommen gibt, weshalb West-Anatolien, wo auch Troja lag, als mögliche Herkunftsregion vermutet worden ist. „Es kommen aber noch ganz andere Regionen in Betracht, in die rege Handelsbeziehungen mit Ur nachgewiesen sind“, erklärt Pernicka, der bereits seit 2019 mit Unterstützung Reinhard Jung vom Österreichischen Archäologischen Institut nach dem Ursprung des „mykenischen Goldes“ forscht. Der Direktor des Curt-Engelhorn-Zentrums Archäometrie war es auch, der das grundlegende Verfahren für den Einsatz von Naturwissenschaften in der Archäologie entwickelt hat.

Pernicka (re.) mit Mitarbeiter und Laserablationsgerät

Insgesamt untersuchte das Forscherteam 61 Artefakte, die alle aus der frühen Bronzezeit zwischen 2.500 und 2.000 v. Chr. stammen. In diesen Zeitraum gehört auch der berühmte „Schatz des Priamos“, den Schliemann fälschlicherweise dem mythischen König von Troja aus der Ilias zugeordnet hatte.

Halsketten (oben links), Ohrringe (oben rechts) und so genannte Tutuli (unten) gehörten zu den insgesamt 35 Goldobjekten aus Troia, die von dem internationalen Forscherteam untersucht wurden

Historischer Goldschmuck enthält neben Gold immer auch andere Elemente wie Silber, Kupfer, Zinn, Palladium und Platin. Je nach Legierung können Wissenschaftler ein eindeutiges chemisches Profil von den Fundstücken erstellen und daraus Rückschlüsse ziehen. So sind die hohen Konzentrationen von Zinn, Palladium und Platin im Troja-Schmuck ein klarer Hinweis darauf, dass das dafür verarbeitete Gold in Form von Goldstaub aus einem Fluss gewaschen wurde.

Massenproduktion

Die Forschenden konnten auch nachweisen, dass Werkstätten Schmuck in Serie produzierten und nicht nur als Einzelstücke. Anders sei beispielsweise der identische Anteil von Platin und Palladium in den Goldplättchen von Halsketten gleicher Machart, die aber an unterschiedlichen Orten gefunden wurden, nicht zu erklären.

Die Forscher um Ernst Pernicka von der Universität Tübingen und dem Curt-Engelhorn-Zentrum Archäometrie sowie um Barbara Horejs vom Österreichischen Archäologischen Institut der Akademie der Wissenschaften (ÖAW) haben ihre Erkenntnisse jetzt in der Fachzeitschrift Journal of Archaeological Science publiziert.

Kommentare