Mit diesem Forscher muss man rechnen: Mathematiker erhält Austro-Nobelpreis

„Schöne Phänomene“ haben es Adrian Constantin angetan. „Zum Beispiel jene Wolke, die immer wieder vor Australien auftaucht; die sich bewegt, als würde sie von jemandem angeschoben“, erzählt er. Und weiter: „Ich bin zuversichtlich, dass ich mit meinen Methoden zur Erklärung dieses Morning Glory Cloud genannten Phänomens beitragen kann“.

Seine Methoden? Constantin ist Mathematiker an der Universität Wien. Nicht irgendeiner: Seit 2010 rangiert er unter den 250 meistzitierten Wissenschaftern im Bereich Mathematik – weltweit. Und soeben wurde er von Wissenschaftsminister Heinz Faßmann und vom Präsident des Wissenschaftsfonds FWF, Klement Tockner, mit dem Wittgenstein-Preis, auch liebevoll Austro-Nobelpreis genannt, ausgezeichnet. Mit dem wird er, so die Hoffnung, seine Forschung an der Weltspitze weiter ausbauen.

Der Nobelpreis wirkt mickrig daneben: Kaum eine Million Euro steht heuer 1,5 Millionen gegenüber. Der Wittgenstein-Preis liegt zumindest monetär vorne. Trotzdem gibt es gravierende Unterschiede. Während der Nobelpreis sehr oft an alte Herren am Ende ihrer Laufbahn vergeben wird, ist der höchstdotierte heimische Preis, der seit 1996 vergeben wird, oft Initialzündung für wissenschaftliches Arbeiten, das sich im internationalen Vergleich nicht verstecken muss.

Was ist der Wittgenstein-Preis

Er wurde nach dem Wiener Philosophen Ludwig Wittgenstein (1889 bis 1951) benannt. Die Forscher werden von ehemaligen Wittgenstein-Preisträgern, Rektoren, etc. nominiert, eine renommierte Wissenschaftler-Jury aus dem Ausland trifft die Wahl. Die Preisträgerin erhält von Wissenschaftsministerium und Forschungsförderungsfonds (FWF) 1,5 Millionen Euro.

Kann man mit dem Geld machen, was man will?

Nein. Die Mittel sind streng gewidmet und müssen – aufgeteilt auf die nächsten fünf Jahre – in die Forschung fließen. Insgesamt bekommen zehn Forscher 12 Millionen, denn gestern wurden auch neun Nachwuchs-Preise (START) vergeben. Mit dem Geld sollen Jungforscher eigene Projekte starten.

Warum wird so viel Geld in die Forschung gesteckt?

Weil ein Wittgenstein-Preisträger etwa 15 und ein Start-Preisträger zehn Mitarbeiter im Rahmen seiner Projekte beschäftigt. Dadurch wurden schon mehr als 1000 höchstqualifizierte Stellen für Nachwuchsforscher geschaffen.

Welchen Stellenwert hat der Wittgenstein-Preis in einem Forscherleben?

Ultimative forscherische Freiheit. Außerdem signalisiert er gesellschaftliche Anerkennung für Grundlagenforschung. Das ist hierzulande wichtig, da das Verständnis für Forschung, die nicht sofort verwertbare Ergebnisse bringt, unterentwickelt ist.

Constantin habe „bahnbrechende Beiträge zur Mathematik der Wellenausbreitung geleistet“, begründete die START-Wittgenstein-Jury ihre Wahl: Seine Untersuchungen und die von ihm entwickelten Verfahren begründen neue Forschungsrichtungen: Die Werkzeuge, die er entwickelt hat, haben Anwendungen in einer Vielzahl von Wellenphänomenen in der Natur gefunden.

Pionierforschung

Wenn man ihn auf seine Pionierforschung anspricht, lacht Constantin verlegen auf: „Ja, ich habe einige Sachen neu entwickelt.“ Eigentlich sei er aber nur Mathematiker und an Naturphänomenen interessiert. Wobei er einiges Nachlernen musste – Physik zum Beispiel. „Langsam habe ich angefangen mit Physikern zusammen zuarbeiten.“ Er habe viel von ihnen gelernt, fügt er bescheiden an. So konnte er das, was ihn fasziniert, verbinden – “das Meer, die Wellen, das Tauchen. Und eben die Mathematik.“

Adrian Constantin ist seit 2008 Professor an der Fakultät für Mathematik der Universität Wien.

Geboren 1970 in Temeswar, absolvierte er die deutschsprachige Schule in Rumänien, studierte an der Universität Nizza Mathematik und promovierte an der New York University. Vor seiner Tätigkeit in Wien lehrte und forschte er u.a. in Zürich, Newcastle, Lund und am Dubliner Trinity College.

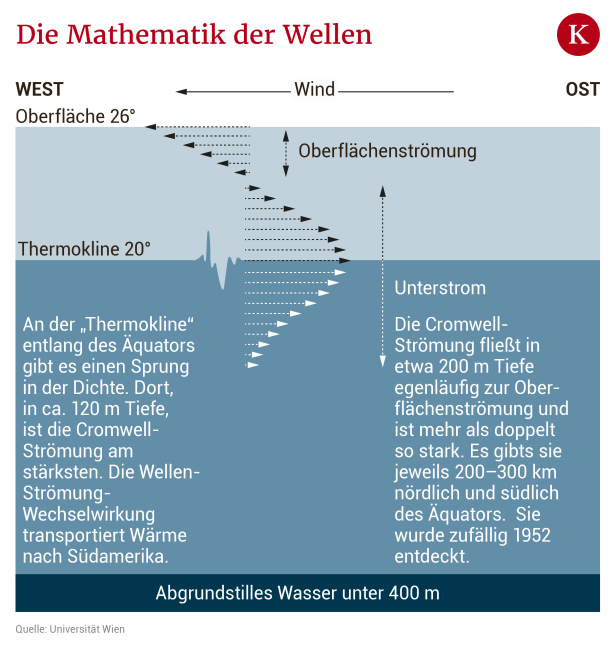

Nach dem Tsunami 2004 befasste er sich mit der Vorhersage der gefährlichen Riesenwelle, später rückte er dem (un)berechenbaren El Niño mit Formeln näher: Das Klimaphänomen geht auf eine veränderte Strömung im Pazifik zurück, die alle vier bis fünf Jahre um Weihnachten herum – daher der Name El Niño (Christkind) – an der Küste von Peru auftritt. Wenn starke Regenfälle in Südamerika runterkommen, beeinträchtigt das die globale Luftzirkulation und ist auch in Asien und Europa spürbar.

Tiefenströmung

Um auf das Klimaphänomen entsprechend reagieren zu können, braucht es vor allem eines: Vorhersagen. Dazu schaut der Mathematiker in große Tiefen. Constantin war der erste, der die so genannte Tiefenströmung in seine Berechnungen mit einbezog. „Wegen des ganzjährig hohen Sonnenstands am Äquator ist die Sonneneinstrahlung stark und wärmt die Wasseroberfläche auf. Die Wärme dringt aber nur 100 bis 200 Meter in den Ozean vor, die darunter liegenden Wasserschichten sind deutlich kühler. Mit der Temperatur ändert sich auch die Dichte. Wenn die zwei Schichten unterschiedlicher Dichte aufeinander treffen, entsteht aufgrund von Störungen eine interne Welle. Die Welle ist bis zu 40 Meter hoch, über 100 Kilometer lang und fließt – anders als die Wellen an der Oberfläche – über 10.000 Kilometer von Westen nach Osten.

Bezieht man die Tiefenströmung mit ein, werde die Rechnung zwar komplizierter, aber präziser. Er könne zwar nicht sagen, wann ein El Niño auftritt, über die Stärke geben die Daten aber sehr wohl Auskunft.

Wellen berechnen, egal wo

Seit einigen Jahren interessiert der Mathematiker sich auch vermehrt für ein anderes Element, die Luft. „Denn Ozean und Atmosphäre stehen in Wechselwirkung. Man muss Meer und Atmosphäre also zusammen studieren.“ Darum will er „Ingenieure und Physiker nach Wien einladen, um über diese Wechselwirkung zu reden“, sagt er. Auch seine Mitarbeiter sollen von den Gesprächen mit diesen Experten profitieren. „Damit wir unsere Methoden weiter verbessern können.“

Und damit ist eigentlich auch schon klar, was mit dem Preisgeld passieren soll.

Kommentare