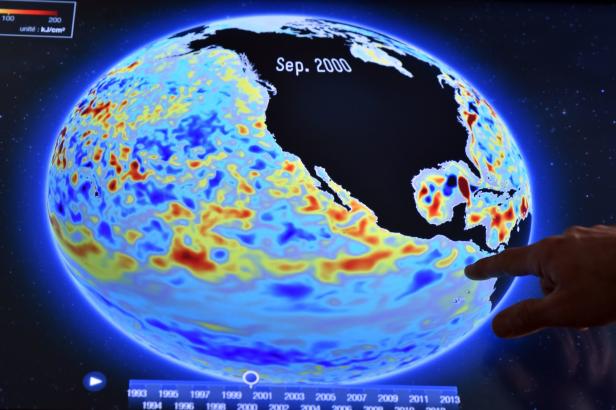

Klimawandel: Die Meere werden immer wärmer

Die Erwärmung der Ozeane durch den Klimawandel beschleunige sich, warnt ein Team von 14 Wissenschaftern aus elf Instituten verschiedener Länder. Die vergangenen zehn Jahre hätten die höchsten Temperaturen der Meere seit den 1950er-Jahren gebracht, wobei die jüngsten fünf Jahre die jeweils wärmsten gewesen seien, geht aus der Untersuchung hervor, die im Fachmagazin Advances in Atmospheric Sciences vorgestellt wird.

Die Wissenschaftler verbanden ihre Warnung mit einem Aufruf zum Handeln, den Klimawandel zu stoppen. Die Folgen seien katastrophal. Steigende Meerestemperaturen führten zu Wetterextremen wie Wirbelstürmen und heftigen Niederschlägen. Auch seien sie einer der Hauptgründe dafür, dass es zu verheerenden Waldbränden wie gerade in Australien sowie in Kalifornien und im Amazonas-Gebiet komme. In den Meeren drohten Sauerstoffarmut, Schäden für Fische und andere Lebewesen. Thermische Ausdehnung lasse den Meeresspiegel ansteigen.

Enorme Menge an Energie

Die Meerestemperatur bis in zwei Kilometer Tiefe habe im vergangenen Jahr um etwa 0,075 Grad über dem Durchschnitt von 1981 bis 2010 gelegen, heißt es in dem Papier, das führend von Cheng Lijing vom Institut für atmosphärische Physik (IAP) an Chinas Akademie der Wissenschaften (CAS) geschrieben wurde. Die enorme Menge an Energie in Form von Wärme, die der Mensch über den Klimawandel in den vergangenen 25 Jahren in die Ozeane gesteckt habe, entspreche 3,6 Milliarden Atombombenexplosionen vom Ausmaß wie im japanischen Hiroshima.

Die Forscher nutzten relativ neue Methoden des Instituts, um die Daten für die Erwärmung bis in 2000 Meter Meerestiefe zusammenzufassen. „Es ist wichtig zu verstehen, wie schnell sich die Dinge verändern“, sagte John Abraham, Ko-Autor und Professor an der University of St. Thomas in den USA. „Wer die globale Erwärmung verstehen will, muss die Meereserwärmung messen.“ So seien seit 1970 mehr als 90 Prozent der Erderwärmung in die Ozeane geflossen, während nur vier Prozent die Landfläche und die Atmosphäre erhitzt hätten.

„Die globale Erwärmung ist real, und es wird schlimmer“, sagte Abraham. „Und das ist erst die Spitze des Eisbergs von dem, was noch kommt.“ Die Menschheit könne aber etwas tun: „Wir können unsere Energie klüger nutzen, und wir können unsere Energiequellen diversifizieren“, sagte der Forscher. „Wir haben die Macht, dieses Problem zu verkleinern.“ Die Meere werden nach Angaben der Forscher allerdings lange brauchen, um auf Veränderungen zu reagieren.

„Es ist wichtig, festzustellen, dass die Meereserwärmung voranschreitet, selbst wenn die weltweite Lufttemperatur an der Oberfläche bei oder unter zwei Grad stabilisiert werden kann“, heißt es in dem Beitrag unter Hinweis auf die angestrebten Ziele des Pariser Klimaabkommens. Die Ozeane reagierten wesentlich langsamer. „Aber das Tempo und das Ausmaß der Meereserwärmung und die damit verbundenen Risiken nehmen mit weniger Treibhausgasemissionen zumindest ab.“

Eisschmelze auf dem Kuskokwim River in Alaska: Dort schreitet die Erderwärmung besonders schnell voran

Auch breite Flüsse sind vom Klimawandel betroffen, meldete das Wissenschaftsmagazin Nature vor einer Woche: Sie würden infolge der fortschreitenden Klimaerwärmung künftig seltener zugefroren sein. Das habe konkrete Auswirkungen auf das Leben in kalten Regionen, beispielsweise, weil zugefrorene Flüsse im Winter oft als Fahrwege genutzt würden, um abgelegene Siedlungen zu versorgen. Auch könne es Ökosysteme negativ beeinflussen, etwa wenn im Frühjahr Überschwemmungen ausblieben, die durch aufgestautes Eis entstünden.

Zudem könnte der winterliche Rückgang des Eises auch Folgen für den Klimawandel selbst haben. Es gibt Hinweise darauf, dass bisher Eisdecken über Flüssen auf einer Fläche von zeitweise 87.000 Quadratkilometern Treibhausgase in den Gewässern halten. Frieren die Flüsse nicht mehr zu, könnte es sein, dass diese Treibhausgase in die Atmosphäre gelangen.

"Trotz der weitreichenden Bedeutung des Flusseises ist das Wissen über seine globale Ausdehnung und Veränderung äußerst begrenzt", schreiben die Forscher. In den vergangenen drei Jahrzehnten sei der Anteil der von Eis bedeckten Flussfläche global gesehen im Schnitt um 2,5 Prozentpunkte gesunken. Am stärksten betroffen waren demnach das Hochland von Tibet, Osteuropa und Alaska.

Mehr als 400.000 Satellitenbilder

Frühere Studien von Flusseis hätten nur Daten aus vereinzelten Orten genutzt, schreiben die Forscher in dem Nature-Artikel. Für ihre eigene Studie werteten der Paläoklimatologe Xiao Yang von der University of North Carolina in Chapel Hill und sein Team nun mehr als 400.000 Satellitenbilder aus den Jahren 1984 bis 2018 aus. Dabei konzentrierten sie sich auf breite Flussläufe. Aus den Bildern errechneten sie Zukunftsmodelle. Zunächst ermittelten sie dazu mithilfe eines bereits vorhandenen Algorithmus die Ausdehnung der Eis- und Wasserflächen zum Zeitpunkt der jeweiligen Aufnahme.

Sie kamen zum Ergebnis, dass die Flusseisdecke in der nördlichen Hemisphäre im Monat März vom Zeitraum 2009-2029 bis zum Zeitraum 2080-2100 um 2,4 Prozentpunkte zurückgehen würde. Im August wären es 0,2 Prozentpunkte weniger.

Betroffen vom Wandel der Eisbedeckung sind fast ausschließlich Flüsse auf der nördlichen Erdhalbkugel. Die Studie zeige, wie wichtig es ist, riesige Mengen an Satellitenbildern mit Klimamodellen zu kombinieren, um besser zu projizieren, wie sich unser Planet verändern wird.

Kommentare