Vulgäres Vokabular: Wie die Österreicher am liebsten schimpfen

Bei einem Heurigenbesuch kam Oksana Havryliv vor 30 Jahren die Idee, ihren Forschungsschwerpunkt auf Schimpfwörter zu legen. Ihre Erkenntnisse hat die Germanistin nun in einem unterhaltsamen Buch zusammengefasst.

KURIER: Sie stammen aus der Ukraine, leben und forschen schon lange in Österreich. Fluchen die Menschen in der Ukraine anders als hier?

Oksana Havryliv: Es wird tatsächlich ähnlich geflucht, Österreich und die Ukraine gehören nämlich zur selben Schimpfkultur.

Das müssen Sie genauer erklären.

In der Malediktologie (ein Zweig der Linguistik, der sich mit Fluchen und Schimpfen beschäftigt, Anm.) unterscheiden wir zwischen vier großen Schimpfkulturen. Die erste ist die fäkal-anale, da ist die deutsche Sprache die Nummer eins, aber auch die ukrainische gehört dazu. Die häufigen Schimpfwörter sind „Arschloch“, „Scheiße, leck mich am Arsch“ und „Geh scheißen“.

Welche sind die anderen Schimpfkulturen und wo sind sie ausgeprägt?

Beim Schimpfen und Fluchen geht es darum, Tabus zu brechen. In Ländern, wo die katholische Kirche starken Einfluss hat – also etwa Spanien, Italien oder Süddeutschland –, dominiert daher die sakrale Schimpfkultur. Im Englischen die sexuelle. Im Nahen Osten, wo die Familie eine wichtige Rolle spielt, ist die Verwandtenbeleidigung vorherrschend: „Ich furze in den Bart deines Vaters“ ist eine typische persische Beschimpfung.

Bemerken Sie generell eine Verrohung der Sprache?

Es wird normaler, Schimpfwörter zu gebrauchen. Ich habe eine Zeit lang die Sprache in Boulevardzeitungen analysiert. Im Sportteil einer Gratiszeitung gab es eine Geschichte über Marko Arnautovic mit dem Titel: „Wir müssen uns den Arsch aufreißen!“ Ich habe mich gewundert, aber es war eben im Sport und es war Arnautovic. Doch schon ein paar Seiten weiter war ein Interview mit Dompfarrer Toni Faber, in dem er gesagt hat: „Der Kirche geht es beschissen!“ Dieser expressive Gebrauch von Schimpfwörtern hat eine verstärkende Funktion: Neutrale Wörter reichen oft nicht mehr, um die Ernsthaftigkeit der Lage darzustellen.

Bis jetzt war hier nur von fluchenden Männern die Rede, während in den Beschimpfungen eher Frauen vorkommen. Wie sexistisch ist Schimpfen?

Ich gebe Ihnen ein Beispiel aus Russland: Dort sind Schimpfwörter stark tabuisiert. Politiker gebrauchen sie, um Macht zu demonstrieren. Ich habe ein Interview mit einer russischen Politikerin gelesen, in dem sie gesagt hat, dass sie von männlichen Kollegen erst wahrgenommen wurde, als sie in Kommunikation mit ihnen Schimpfwörter verwendete. Das ist Ausdruck einer patriarchalen Gesellschaft, wenn Frauen die Sprache der Männer nachahmen müssen, um wahrgenommen zu werden. Bei den Mädchen hierzulande beobachte ich, dass sie einander oft scherzhaft mit „Hi, Bitch“ begrüßen. Ich denke, das ist ein halbbewusster Versuch, den Buben diese Wörter wegzunehmen und sie für Beleidigung von Mädchen uninteressant zu machen.

Die Ukrainerin Oksana Havryliv, 53, lebt mit ihrer Familie in Wien

Sie schreiben, dass alle Menschen fluchen, auch wenn sie das Gegenteil behaupten. Warum tun wir das überhaupt?

Schimpfwörter haben mehr als 20 Funktionen. Die häufigste ist das Abreagieren von negativen Emotionen, gefolgt von scherzhaftem Gebrauch und persönlicher Beleidigung.

Wie sollen Erwachsene reagieren, wenn Kinder Schimpfwörter entdecken und verwenden?

Schimpfwörter gehören zum Spracherwerb. Wenn das Kind mit dem neuen Wort „Arschloch“ heimkommt, sollten Eltern damit keine heftigen Emotionen verknüpfen. Man sollte Kindern erklären, dass es normal ist, negative Emotionen zu haben, aber dass man diese auch mit Fantasiewörtern ausleben kann. Unbedingt einschreiten sollten Eltern, wenn das Kind eine andere Person beschimpft. Man sollte aber nie das Kind selbst kritisieren, sondern nur das Wort.

„Trottel“, „Arschloch“, „Idiot“. Die drei häufigsten personenbezogenen Schimpfwörter der Wiener haben sich seit 18 Jahren nicht verändert. Damals hat Oksana Havryliv ihre erste Umfrage in der Hauptstadt durchgeführt. 2015 wiederholte sie den Feldversuch – mit dem gleichen Ergebnis wie damals. Bei situationsbezogenen Flüchen hält sich „Scheiße“ eisern an der Spitze.

„Wir Erwachsene sind beim Schimpfvokabular ziemlich konservativ“, hält die Sprachwissenschafterin (Universität Wien) fest. Das zeigte sich nach dem Terroranschlag 2020, als die kollektive Wut mit dem Ausruf „Schleich di, du Oaschloch!“ verarbeitet wurde. Darin kommt auch die im Wienerischen häufigste aggressive Aufforderung, „Schleich di“, vor. „Im Affekt greift man auf die häufigsten Schimpfwörter zurück“, erklärt Havryliv.

Apropos Wien und aggressive Aufforderungen: Für Aufsehen sorgte 2015 der Wahlslogan des SPÖ-Politikers Maximilian Zirkowitsch. Mit „Du Opfa, gib Stimme!“ warb er im 15. Bezirk um die Gunst der Wähler. Laut Havryliv „ein Versuch, die ‚Sprache des Volkes’ zu sprechen, in diesem Fall der jugendlichen Subkulturen“.

Geprägt wurde die Wiener Schimpfkultur durch das Jiddische. So lässt sich etwa die Herkunft der populären Beleidigung „Koffer“ (von „kafer“ = „Bauer/Dörfler“) erklären. Die vielleicht kreativste Form der Beschimpfung sind Verwünschungen, deren Ursprung ebenfalls im Jiddischen liegt. Unter Havrylivs Favoriten: „Du sollst Krätze am Arsch bekommen und zu kurze Hände zum Kratzen.“ Sowie: „Alle Zähne sollen dir ausfallen, bis auf einen, damit du weißt, wie sich Zahnschmerzen anfühlen.“

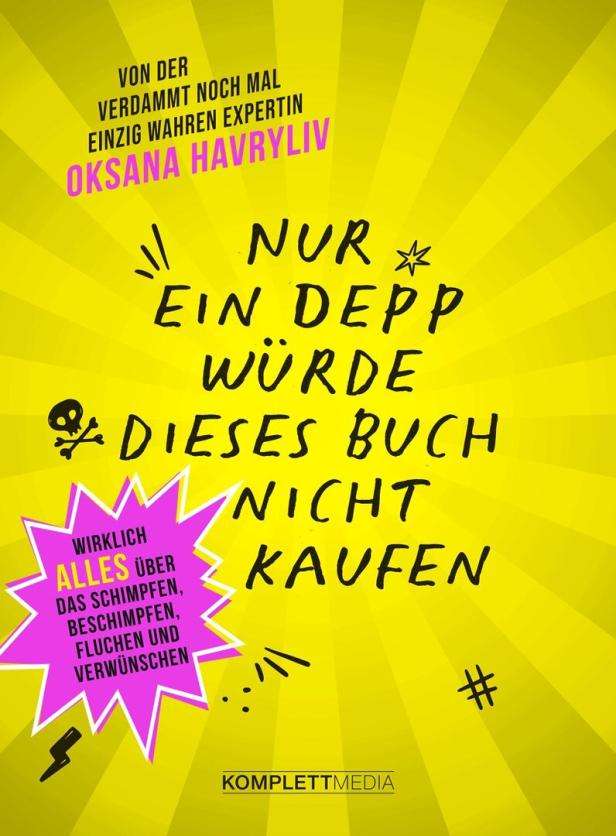

Oksana Havryliv: „Nur ein Depp würde dieses Buch nicht kaufen“ Komplett Media. 224 Seiten. 22 Euro

Wünschen Sie sich eine Welt ohne Schimpfwörter?

Ich wünsche mir eine Welt ohne personenbezogene, beleidigende Schimpfwörter.

Sie plädieren in Ihrem Buch auch dafür, Kinder für das zerstörerische Potenzial von Sprache zu sensibilisieren.

Schimpfen kann sowohl lustig sein als auch verbale Gewalt, die zu physischer führt. Am Beispiel des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine sehen wir, wie die Kreml-Propaganda durch Verbreiten von Lügen und Hassschürfen den Weg für den Krieg geebnet hat. Sprache hat einen instrumentalen Charakter – es liegt an uns, wie wir damit umgehen.

Kommentare