"Wendepunkte": In diesem Alter ändert sich das Gehirn fundamental

Neue Studienergebnisse könnten Aufschluss über Risikofaktoren für psychische Störungen geben, die am häufigsten in der Pubertät auftreten.

Forscherinnen und Forscher haben in einer der bisher umfassendsten Studien zur Veränderung neuronaler Verbindungen von der Geburt bis ins hohe Lebensalter fünf zentrale "Epochen" der menschlichen Hirnentwicklung identifiziert.

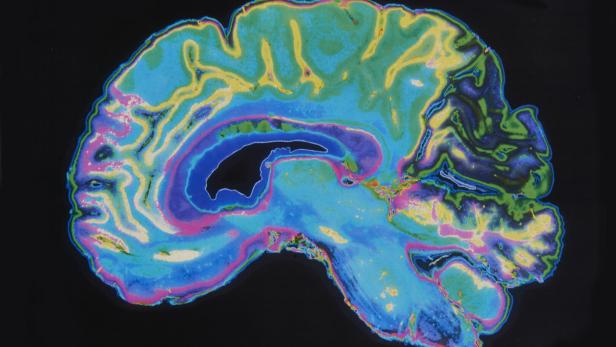

Die Studie stützt sich auf Gehirnscans von knapp 4.000 Personen im Alter von 0 bis 90 Jahren. Die Auswertung der Aufnahmen ermöglichte es Neurowissenschaftern der Cambridge University, die Entwicklung der neuronalen Netzwerke über die Lebensspanne hinweg nachzuvollziehen.

"Wendepunkte" der menschlichen Hirnentwicklung

Dabei wurden fünf Phasen identifiziert, die durch vier "Wendepunkte" eingeleitet werden. Demnach verändert sich die Organisation des menschlichen Gehirns im Alter von etwa neun, 32, 66 und 83 Jahren grundlegend.

"Rückblickend haben viele von uns das Gefühl, dass unser Leben von verschiedenen Phasen geprägt war. Es hat sich herausgestellt, dass auch das Gehirn solche Phasen durchläuft", wird Duncan Astle, Neuroinformatiker an der Universität Cambridge und leitender Autor der Studie, im Guardian dazu zitiert.

Gigantisches Rechnungszentrum

Manche vergleichen das Gehirn mit einem Hochleistungscomputer: Es nimmt Reize aus der Umgebung und dem Körperinneren auf, steuert Reaktionen und Verhalten, speichert und verarbeitet Wissen. Grundlage dafür sind Nervenzellen, die im Gehirn in einem riesigen Netzwerk verdrahtet sind. An Kontaktstellen, den Synapsen, tauschen die Zellen Informationen aus.

Für das Leistungsvermögen des Gehirns ist entscheidend, wie gut die einzelnen Nervenzellen und Hirnareale miteinander vernetzt sind. Die wichtigsten Verbindungen entstehen bereits vor der Geburt. Forschungen zeigen jedoch, dass das Gehirn plastisch ist: Neue Kontakte zwischen Nervenzellen können sich ein Leben lang bilden, bestehende Verknüpfungen lassen sich verändern – besonders dann, wenn die Nervenzellen intensiv genutzt werden, etwa beim Lernen.

Das Gehirn verändert sich also ständig als Reaktion auf neue Erfahrungen – aber offenbar nicht in einem gleichmäßigen Prozess von der Geburt bis zum Tod, wie die aktuellen Erkenntnisse darlegen.

"Das Gehirn stärkt und schwächt Verbindungen"

"Das Gehirn stärkt und schwächt Verbindungen und folgt dabei keinem festen Muster – es gibt Schwankungen und Phasen der Umstrukturierung des Gehirns", erklärte die Hauptautorin der Studie, Neurowissenschafterin Alexa Mousley, gegenüber der BBC.

Manche Menschen erreichen diese Meilensteine früher oder später als andere – aber es sei auffällig, wie deutlich die Altersstufen in den Daten hervorstechen.

Die ermittelten Epochen wurden dadurch definiert, dass sich das Gehirn über einen längeren Zeitraum hinweg in einer konstanten Entwicklung befand und nicht in einem festen Zustand verharrte.

Folgende Phasen wurden identifiziert:

- Kindheit – von der Geburt bis zum Alter von neun Jahren

- Jugend – vom neunten bis zum 32. Lebensjahr

- Erwachsenenalter – vom 32. bis zum 66. Lebensjahr

- Frühes Alter – vom 66. bis zum 83. Lebensjahr

- Spätes Alter – ab 83 Jahren

Die erste Phase ist durch eine "Netzwerkkonsolidierung" geprägt: Das Gehirn wächst rasch, gleichzeitig wird die Vielzahl der Synapsen im Gehirn eines Babys ausgedünnt, nur die aktiveren bleiben übrig. Das Gehirn arbeitet in dieser Phase weniger effizient. Man könnte – in Analogie zu kindlichem Verhalten – auch sagen: etwas ungeordnet.

Ab dem Alter von neun Jahren verändert sich das: Die Organisation der Kommunikationsnetzwerke wird verfeinert und auf Effizienz ausgerichtet, was mit einer verbesserten kognitiven Leistungsfähigkeit einhergeht, die in den frühen Dreißigern gipfelt.

"Das ist eine enorme Veränderung", sagt Mousley und beschreibt damit die tiefgreifendste Veränderung zwischen den Hirnphasen. Dies ist auch die Zeit, in der das Risiko für das Auftreten psychischer Störungen am größten ist.

Von der Adoleszenz in den stabilisierten Erwachsenenmodus

Verblüffenderweise bleibt das Gehirn zwischen neun und 32 Jahren in derselben Phase. Mousley betont: "Wir behaupten keineswegs, dass Menschen Ende 20 sich wie Teenager verhalten oder dass ihr Gehirn dem eines Teenagers ähnelt. Es geht vielmehr um das Muster der Veränderung."

Mit Anfang 30 schaltet die neuronale Verdrahtung des Gehirns in den stabilisierten Erwachsenenmodus – die längste Phase, die mehr als drei Jahrzehnte dauert. Veränderungen laufen in dieser Zeit langsamer ab. Dies entspreche laut Mousley "einem Plateau der Intelligenz und Persönlichkeit", das viele Menschen intuitiv dieser Zeit im Leben zuordnen.

Ein dritter Wendepunkt im Alter von etwa 66 Jahren markiert den Start die "frühe Alterung" der Hirnstruktur. Bestimmte Regionen schließen sich zu stärker vernetzten Arealen zusammen. Der Wendepunkt fällt mit einem Alter zusammen, in dem oft erste Symptome einer Demenz erstmals auftreten.

Im Alter von 83 Jahren treten wir in die letzte Phase ein. Hier liegen weniger Daten vor als für die anderen Gruppen, da es schwieriger war, gesunde Gehirne für die Untersuchung zu finden. Die Veränderungen im Gehirn ähneln denen des frühen Alterns, sind jedoch ausgeprägter.

Neues Störungswissen

Wie gut die verschiedenen "Altersstufen mit vielen wichtigen Meilensteinen übereinstimmen", beispielsweise der Pubertät, gesundheitlichen Problemen im späteren Leben und sogar den ziemlich großen sozialen Veränderungen in den frühen Dreißigern, etwa der Elternschaft, sei überraschend, betont Mousely.

"Viele neurologische Entwicklungsstörungen, psychische Erkrankungen und neurologische Erkrankungen hängen mit der Verdrahtung des Gehirns zusammen", ergänzt Astle. Er ist überzeugt, dass das neue Verständnis des Gehirns "uns dabei helfen wird, zu erkennen, wann und wie seine Verknüpfungen anfällig für Störungen sind".

Tara Spires-Jones, Spezialistin für neurodegenerative Erkrankungen an der Universität Edinburgh, ordnet die Ergebnisse positiv ein. "Das ist eine sehr interessante Studie, die verdeutlicht, wie sehr sich unser Gehirn im Laufe unseres Lebens verändert", so die Expertin, die nicht an der Forschungsarbeit mitgewirkt hat, gegenüber der BBC.

Die Ergebnisse würden "gut" zum Wissen über die Hirnalterung passen. Allerdings mahnt Spires-Jones, dass "nicht jeder genau im gleichen Alter diese Netzwerkveränderungen erleben wird".

Kommentare