Veränderte Prostata: Warum Ärzte nicht immer von "Krebs" sprechen sollten

Ob in Frühphasen von Prostatakrebs schon von einer solchen Diagnose die Rede sein sollte, wird in Fachkreisen seit über zehn Jahren diskutiert.

Wenn im Körper bösartiges Gewebe unkontrolliert zu wachsen beginnt, spricht man in der Medizin von Krebs. Wuchernde Tumore, gestreute Metastasen: Es sind genau diese Bilder, die bei Patientinnen und Patienten Angst- und Ohnmachtsgefühle auslösen, wenn sie eine solche Diagnose erhalten.

In einem neu veröffentlichten Papier fordern Fachleute nun, sensibler mit dem Begriff "Prostatakrebs" umzugehen. Für Patienten könnte es demnach "von Vorteil sein, wenn Ärzte bestimmte Veränderungen der Prostata nicht mehr als 'Krebs' bezeichnen", heißt es Journal of the National Cancer Institute.

Doch, wie sinnvoll ist das?

Zielführend und entlastend für bestimmte Patienten

Shahrokh Shariat, Leiter der Abteilung für Urologie an der MedUni Wien, hält den Ansatz für "absolut sinnvoll", wie er im KURIER-Gespräch schildert. "Diskutiert wird darüber schon seit über einem Jahrzehnt."

Wichtig zu wissen sei, dass ein etwaiger Verzicht auf den Terminus "Krebs" nur für eine bestimmte Gruppe von Männern mit veränderter Prostata infrage komme. "Wir sprechen von der sogenannten GG1-Gruppe. Also Patienten, bei denen ein Tumor in der Prostata vorliegt, dieser aber keine Beschwerden verursacht, nicht streut, keinen Schaden verursacht und kein Risiko für das Leben darstellt", führt Spezialist Shariat aus. Zwar würden besagte abnorme Gewebsveränderungen unter dem Mikroskop wie Krebs aussehen. "Aber de facto existieren die molekularen Veränderungen, die mit aggressiven Tumoren einhergehen, nicht."

Auch Matthew Cooperberg, Urologe und Epidemiologe an der University of California, San Francisco, und Mitautor des neuen Reports, weiß: "Das Wort 'Krebs' wird von Patienten mit Metastasenbildung und Sterblichkeit in Verbindung gebracht."

Shahrokh Shariat ist Vorstand der Uniklinik für Urologie am AKH Wien.

Häufigkeit

Prostatakrebs machte knapp 30 Prozent aller 2022 neu diagnostizierten bösartigen Neubildungen bei Männern aus und war 2022 für etwa jeden achten Krebstodesfall (13 Prozent) bei Männern verantwortlich.

PSA-Test

PSA steht für „prostata-spezifisches Antigen“. Fachleute messen die Konzentration des Eiweißes PSA, das in der Prostata gebildet wird, im Blut. Ein erhöhter Wert kann auf Prostatakrebs hindeuten. Wenn sich die Prostata verändert oder das Gewebe gereizt wird, gelangt automatisch etwas mehr PSA ins Blut. Ziel ist es, das Vorliegen von Prostatakrebs auszuschließen oder einen Tumor möglichst früh zu erkennen.

KURIER Gesundheitstalk

Am Montag, den 14. Oktober 2024, findet der KURIER Gesundheitstalk zum Thema "Gesunde Prostata – Vorsorge, Früherkennung und Behandlung" statt. Unter den Gästen ist neben Shahrokh Shariat auch Gregor Schweighofer-Zwink vom Uniklinikum Salzburg und Martina Löwe von der Österreichische Krebshilfe. Die Teilnahme ist kostenlos, Anmeldung unter kurier-events.at/gesundheitstalk erforderlich.

Unnötige Operationen vermeiden

Die Vorteile eines präziseren Umgangs mit der Diagnose Krebs liegen laut Shariat auf der Hand: "Der Patient hat weniger Stress und Angst und unterzieht sich nicht unnötigerweise einer Therapie." Letzteres würde auch Kosten im Gesundheitssystem einsparen. Derzeit würden Patienten oft auf eine Entfernung des veränderten Gewebes pochen, wenn im Arztgespräch das Wort Krebs fällt. "Dabei ist das nicht notwendig und kann auch – wie jeder operative Eingriff – mit Risiken, beispielsweise Erektionsproblemen, verbunden sein."

Allerdings, das betont Shariat mit Blick auf Fachkollegen, die dem Ansatz kritisch gegenüberstehen, sollten Patienten der GG1-Gruppe dennoch aktiv und engmaschig überwacht werden. "Solche Tumore sind Risikofaktoren für die spätere Entstehung von bösartigem Krebs, der potenziell streuen kann", sagt Shariat. Die Gefahr sei, dass Patienten Kontrolltermine nicht mehr wahrnehmen.

Zudem gibt es einen kleinen Teil an GG1-Patienten, der sehr wohl eine Behandlung benötigt. Etwa, wenn die Veränderungen sehr früh im Leben eines Mannes auftreten und die Prostata großflächig betreffen. Oder wenn bestimmte genetische Mutationen vorliegen.

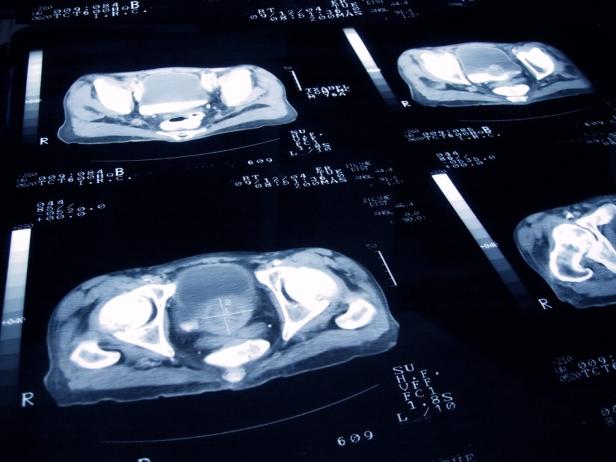

Bestimmte Formen von Prostatakrebs können mit bildgebenden Verfahren im Körper gut sichtbar gemacht werden.

Gesundheitsausgaben effizient gestalten

Auch die Umsetzung im klinischen Alltag birgt Hürden, weiß Shariat. Eine Verrechnung medizinischer Leistungen mit der Krankenkasse ist an gewisse Diagnosen geknüpft. "Hier müsste man neue Regelungen finden", sagt Shariat, der für Österreich auch ein organisiertes Prostatakrebs-Screening analog zum bestehenden Brustkrebs-Früherkennungsprogramm fordert.

Prostatakrebs ist die häufigste Krebsdiagnose bei Männern in Österreich. Die Krebsform zählt bei Männern nach Lungenkrebs auch zu den häufigsten krebsbedingten Todesursachen. Aktuell können Männer ab 45 lediglich im Zuge der Vorsorgeuntersuchung auf eigenen Wunsch kostenfrei einen PSA-Bluttest durchführen lassen. Ein erhöhter PSA-Wert kann auf Prostatakrebs hindeuten.

"Lange ist man davon ausgegangen, dass ein breites Screening hohe Kosten durch Überdiagnosen und unnötige Therapien bedingen würde", beschreibt Shariat. Dieses Problem lasse sich mit folgendem Vorgehen umschiffen: "Hat ein Patient einen erhöhten PSA-Wert, wird ein MRT gemacht – das wird aktuell auch schon bezahlt. Wenn dort dann eine bestimmte Veränderung aufscheint – und nur dann –, sollte das Areal gezielt biopsiert, also Gewebe entnommen und untersucht werden."

Da Patienten der GG1-Gruppe im MRT in der Regel unauffällig sind, falle das Problem der Überdiagnosen weg. "So gestaltet wäre ein Prostatakrebs-Screening eines der wirksamsten überhaupt."

Patienten sollten jedenfalls – so fasst es Experte Cooperberg zusammen – "nicht mit einer Krebsdiagnose belastet werden, wenn das, was wir sehen, kein Potenzial hat, sich auszubreiten".

Kommentare