Längste bekannte Covid-Infektion: Patient in den USA seit 480 Tagen positiv

Es ist die bisher längste dokumentierte Infektion mit Covid-19: Ein Patient in den USA ist seit insgesamt 480 Tagen positiv, das sind mehr als eineinhalb Jahre, die das Virus in seinem Körper aktiv ist. Die nachgewiesenen CT-Werte, die Aufschluss über die Virenlast geben und damit darüber, wie ansteckend eine Person ist, waren großteils niedrig. Das bedeutet, dass der Betroffene über einen lang anhaltenden Zeitraum infektiös war und eine hohe Virenmenge aufwies.

Zum Vergleich: Üblicherweise dauert es 15 bis 25 Tage, bis das Immunsystem das Virus vollständig eliminiert. Der jetzt veröffentlichte Fallbericht, der noch nicht von Fachkollegen begutachtet wurde, beschreibt den Patienten als Mitte 50 und mit einem geschwächten Immunsystem. Im Herbst 2020 berichtete der Patient über verstopfte Nasennebenhöhlen und Schmerzen beim Atmen. Ein PCR-Test fiel positiv aus. Die Symptome verschlimmerten sich, er hatte Fieber, litt unter Kurzatmigkeit sowie körperlicher Müdigkeit – auch zwei Monate nach der Erstdiagnose.

Der Patient kam in die Notaufnahme eines Krankenhauses, wo eine Lungenentzündung sowie Schäden in den Lungenbläschen festgestellt wurden. Sein Zustand besserte sich, er konnte nachhause entlassen werden. Dort begann der Patient mit einer Behandlung mit Dexamethason, ein Entzündungshemmer, der zeitweise als Heilsbringer gegen Covid-19 gefeiert wurde.

Dennoch verschlechterte sich der Gesundheitszustand, die Sauerstoffsättigung fiel so stark ab, dass der Patient wieder in ein Spital aufgenommen und künstlich beatmet werden musste. Etwa vier Monate nach Erstdiagnose lag er auf der Intensivstation und war nach wie vor Covid-positiv. Er erhielt weitere Covid-Medikamente, Blutplasma von Genesenen sowie eine aggressive Steroidtherapie.

Zustand verschlechterte sich

Etwa sechs Monate nach der Erstdiagnose folgte eine monoklonale Antikörpertherapie. Dennoch litt er ein Monat darauf wieder unter Kurzatmigkeit, leichtem Fieber sowie einer Lungenentzündung. Fast 13 Monate nach der Erstdiagnose verschlechterten sich der Husten und die Atembeschwerden des Patienten wieder, er wurde wieder stationär aufgenommen. Die behandelnden Ärzte holten Rat bei anderen Einrichtungen ein und probierten etwa 14 Monate nach der Erstdiagnose eine Behandlung mit speziellem Spenderblutplasma geimpfter Personen. Die Infusionen steigerten die Antikörpertiter des Patienten um mehr als das Zweifache, allerdings blieben die PCR-Tests weiter positiv. Auch litt er nach wie vor unter Sauerstoffmangel sowie erschwerter Atmung.

Auch heute, 16 Monate nach der Erstdiagnose, ist das Virus nach wie vor im Körper des Patienten. Über den gesamten Zeitraum der Infektion zeigten die meisten PCR-Tests einen CT-Wert unter 27 – der Patient scheidet also auch infektiöse Viren aus. Die Forscher gehen davon aus, dass es sich um die weltweit längste Infektion mit SARS-CoV-2 handelt.

Erkenntnisse zu Mutationen

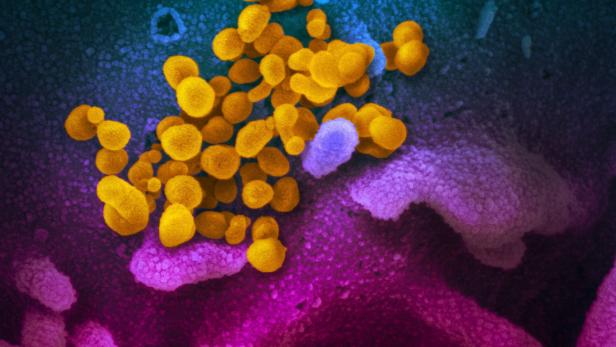

Der Fall des Patienten liefert aber Erkenntnisse über die Fähigkeit des Virus, sich zu verändern. Die übliche Zeit von bis zu 25 Tagen, die das Coronavirus sich im Körper befindet, ist meist zu kurz für Mutationen. Kann es sich aber über einen längeren Zeitraum im Körper vermehren – wie dies bei dem beschriebenen Patienten der Fall war – erhöht das die Wahrscheinlichkeit für Mutationen. Je länger es im Körper zirkuliert, desto mehr Möglichkeiten hat das Virus, sich an seine Umgebung anzupassen.

Bei dem beschriebenen Patienten konnten etwa vier Monate nach der Erstdiagnose 24 Mutationen zur Ursprungsvariante in Wuhan nachgewiesen werden. Diese Zahl erhöhte sich bis zum letzten Sequenzierungszeitpunkt auf 40 Mutationen. Einige der beobachteten Veränderungen verschwanden wieder – sie hatten keinen Vorteil für das Virus.

Studienautor Nick Minor berichtet auf Twitter, dass das Virus sich innerhalb des Wirts entwickelte und "lernte", der schwachen Immunabwehr auszuweichen. Es passte sich zudem an einige der Medikamente, die der Patient erhielt, an. Es mutierte "genug, um weltweit mit SARS-CoV-2-Mutationen im Gleichschritt zu bleiben", schreibt Minor.

Keine Ansteckungen durch den Patienten

Etwa zehn Monate nach der Infektion tauchte eine Mutation am Spike-Protein auf, die noch nie zuvor beim Menschen dokumentiert wurde. Sie befindet sich am Spike-Protein und hat die Bezeichnung E484T. Mutationen an dieser Stelle zerstören Antikörper und ermöglichen es dem Virus, sich der Neutralisierung zu entziehen. Das könnte der Grund sein, weshalb manche der eingesetzten Therapien nicht erfolgreich anschlugen, schreiben die Forscher. Die Mutation verschwand aber wieder, ebenso wie andere beobachtete Veränderungen. "Nach unserem Wissen hat es keine Ausbreitung dieses hochentwickelten Virus vom Patienten an andere gegeben", schreibt Minor auf Twitter.

Der Bericht kann hier nachgelesen werden.

Kommentare