"Austro-Nobelpreis" für Elly Tanaka: "Regeneration ist magisch"

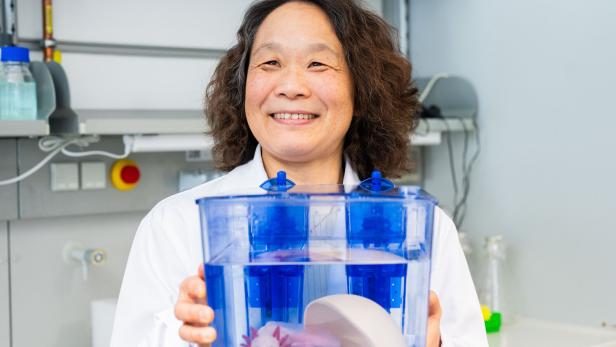

Elly Tanaka mit einem Axolotl: „Sie können auch das Rückenmark und Teile des Gehirns neu bilden.“

Wer mit der Biochemikerin Elly Tanaka über ihre Arbeit als Wissenschafterin spricht, merkt es innerhalb von Sekunden: Ihre Freude und Begeisterung sind grenzenlos. Mit ihrem Team konnte sie die molekularen Grundlagen entschlüsseln, wie es einem Axolotl, einem mexikanischen Schwanzlurch, gelingt, abgetrennte Gliedmaßen so nachwachsen zu lassen, dass sich alle Zellen an der exakt richtigen Position befinden – die Veröffentlichung im renommierten Fachjournal Nature vor einigen Wochen gilt als ein Durchbruch in der Regenerationsforschung. Jetzt zeichnete der Wissenschaftsfonds FWF auf Empfehlung einer internationalen Fachjury Elly Tanaka mit dem FWF-Wittgenstein-Preis aus. Dieser mit 1,9 Millionen Euro dotierte Preis – der höchstdotierte Wissenschaftspreis Österreichs – wird auch als „Austro-Nobelpreis“ bezeichnet.

Elly Tanaka ist seit 2024 Wissenschaftliche Direktorin am IMBA, dem Institut für Molekulare Biotechnologie der Österreichischen Akademie der Wissenschaften am Vienna BioCenter.

Elly Tanaka ist „eine Pionierin der Grundlagenforschung, die seit Anbeginn ihrer Karriere wissenschaftliches Neuland betritt und Mechanismen erforscht, die in Zukunft die Medizin revolutionieren können“, würdigt FWF-Präsident Christof Gattringer die Preisträgerin. Tanaka sieht den Preis auch als Anerkennung für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ihres Labors: „Ich bin sehr stolz auf mein Team.“

„Die Regeneration eines Körperteils eines Axolotls ist etwas Wunderschönes“, sagt Tanaka zum KURIER. „Wenn ein Axolotl eine Hand verliert (der vordere Teil der vorderen Gliedmaßen, Anm.), dann wächst nicht der gesamte Arm, sondern nur die Hand nach. Verliert er den ganzen Arm, dann regenerieren Stammzellen nach einem exakten Bauplan auch den Oberarm, den Ellbogen und den Unterarm. Es wird immer perfekt genau das regeneriert, was fehlt. Das ist faszinierend, wunderschön – und auch magisch.“

Elly Tanaka

Die 59-jährige US-Biochemikerin studierte in den USA Biochemie an der University of California (San Francisco) und an der Harvard University (Boston). Nach einem Forschungsaufenthalt in London forschte sie bis 2016 in Dresden. Von 2016 bis 2024 war sie am Forschungsinstitut für Molekulare Pathologie (IMP) in Wien. Seit 2024 ist sie Wissenschaftliche Direktorin am IMBA, dem Institut für Molekulare Biotechnologie der Österreichischen Akademie der Wissenschaften am Vienna BioCenter.

Weitere Preise

18 Forschende erhalten einen der neuen FWF-ASTRA-Preise mit einem Fördervolumen von je rund einer Million Euro. Damit sollen die fortgeschrittenen Postdocs fünfjährige Projekte umsetzen - zu je einem Drittel aus den Naturwissenschaften und Technik, Biologie und Medizin sowie aus den Geistes- und Sozialwissenschaften. Nähere Infos: fwf.ac.at

Axolotl sind von allen Tieren mit vier Beinen die besten Regenerationskünstler: „Sie können nicht nur ihre Gliedmaßen, sondern auch das Rückenmark, das Herz und sogar Teile des Gehirns neu bilden.“ Rund 3.000 Tiere umfasst ihre Axolotl-Kolonie am Vienna BioCenter, wahrscheinlich die größte auf der ganzen Welt.

Den Code der Regeneration entschlüsselt

Die gebürtige US-Amerikanerin Tanaka und ihr Team haben mehrere Moleküle identifiziert, die die Regeneration von Gliedmaßen auslösen und steuern. Und die dafür sorgen, dass jede Zelle weiß, welchen Teil des Körpers sie etwa nach dem Verlust einer Hand bilden soll, und an welcher Position genau – „also etwa einen ,Daumen‘ oder einen ,kleinen Finger‘“, sagt die Biochemikerin.

Dank dem Wissen um dieses Positionsgedächtnis der Zellen können Tanaka und ihr Team jetzt in Zellkulturen die Entwicklung von Stammzellen gezielt steuern – ihnen gleichsam mitteilen, ob sie zu einer Daumen- oder Kleiner-Finger-Zelle werden sollen.

Mit den Mitteln des Wittgenstein-Preises will das Team um Tanaka Antworten auf eine oft gestellte Frage suchen: Können die bei den Axolotl gewonnenen Erkenntnisse auf Säugetiere und auch den Menschen übertragen werden – und somit zu einer Hoffnung etwa für Menschen mit einer Amputation oder Querschnittlähmung werden?

„Natürlich ist das ein Ziel unseres Forschungsfeldes. Aber noch sind wir in einem Stadium, in dem wir nicht vorhersagen können, wie leicht oder schwer sich das verwirklichen lässt. Wir kennen jetzt die Bausteine – sie Signalmoleküle – für die Regeneration und wir kennen den Bauplan, so wie den Bauplan für ein Gebäude. Aber die große Frage ist: Wie bringen wir menschliche Zellen dann auch tatsächlich dazu, ein Gebäude zu bauen, also ein Organ zu regenerieren?“

Im Lauf der Evolution ist diese Regenerationsfähigkeit der Salamander bei den Säugetieren verloren gegangen. Eine – sehr vereinfachte – Theorie: „Wenn ein Tier an Land vor seinen Verfolgern davonläuft, ist das Nachwachsen etwa eines Armes, das wie bei einem Axolotl Wochen und Monate dauert, kein Überlebensvorteil. Da ist es wichtiger, dass die Wunde rasch verheilt.“

Inspiriert von den Erkenntnissen über den Axolotl hat das Team von Tanaka bereits ein Projekt mit menschlichen Stammzellen gestartet: „Wir konnten sie zu einem bestimmten Zelltyp des menschlichen Auges entwickeln. Defekte in diesen Zellen können im Alter zur Erblindung führen.“ Gelänge es, diese Zellen zu regenerieren, könnte dies vielleicht einmal zu einer Therapiemöglichkeit werden.

Seit 2024 ist Tanaka wissenschaftliche Direktorin am IMBA, dem Institut für Molekulare Biotechnologie der Österreichischen Akademie der Wissenschaften. Aber bereits 2016 kam sie nach Wien an das Vienna BioCenter im dritten Bezirk – damals an das Forschungsinstitut für Molekulare Pathologie, IMP. „Ich kannte das Vienna BioCenter mit seinen Instituten seit den 90er-Jahren, dort wurde und wird herausragende Forschung auf höchstem Niveau betrieben. Ich hatte damals auch überlegt, in die USA zurückzugehen, aber dann doch Wien vorgezogen – und das nie bereut, im Gegenteil.“

Wien hat für sie neben der „hervorragenden Forschungsinfrastruktur“ noch einen anderen großen Pluspunkt: „Ich kann am Abend in die Oper oder in ein Konzert gehen. Das Gefühl, das man verspürt, wenn man sieht, wie sich ein Arm neu bildet, ist dasselbe, wie wenn man ein Stück schöner Musik hört. Musik unterstützt mich einfach dabei, die Geheimnisse des Lebens und des Menschseins zu erforschen.“ Tanaka selbst spielt Violine, ihr Mann Cello, ihre Tochter Bratsche und ihr Sohn ebenfalls Violine: „So können wir zu Hause Quartette spielen.“

Dramatische Lage vieler Forschenden in den USA

Tanaka, die in den USA Biochemie studierte, bezeichnet die Lage vieler Wissenschafter in ihrem Geburtsland als dramatisch: „Ich habe erst in den vergangenen Tagen Kolleginnen und Kollegen aus Harvard getroffen. Alle Förderungen sind gestoppt.“ Sie sei bereits von einigen Kollegen aus den USA nach Jobmöglichkeiten in Österreich gefragt worden. „Und auf eine Stellenausschreibung am IMBA haben wir heuer doppelt so viele Bewerbungen aus den USA bekommen wie auf eine Ausschreibung im Vorjahr. Österreich bietet auf jeden Fall alle Voraussetzungen, auch Top-Forscher aus den USA anzuziehen.“

Dass die Wissenschaft ihre Berufung ist, daran hat sie nie gezweifelt. „Wissenschaft ist so faszinierend. Wenn man versucht, eine Frage zu beantworten, und schlussendlich die Ergebnisse sieht – dieses ,Wow-Gefühl‘ ist unglaublich. Und es ist ein Privileg, diesen Beruf ausüben zu können.“

Kommentare