Alzheimer-Medikament: Was die abgelehnte Zulassung für Patienten bedeutet

Bei einer Alzheimer-Erkrankung sterben nach und nach Nervenzellen im Gehirn ab.

Kein grünes Licht für die Zulassung eines neuen Alzheimer-Medikaments in der EU: Diese Entscheidung der EU-Arzneimittelbehörde EMA sorgt in Fachkreisen für heftige Diskussion. Der Wirkstoff Donanemab kann bei Alzheimer im Frühstadium den Krankheitsverlauf um mehr als 30 Prozent verlangsamen. „Das kann für viele Menschen mit einer neu diagnostizierten Alzheimer-Erkrankung einen Gewinn an vielen Monaten 'gesunder' Lebenszeit bedeuten“, sagt der Neurologe Jörg B. Schulz, Sprecher der Kommission Demenz und Kognitive Störungen der Deutschen Gesellschaft für Neurologie (DGN). Nach Ansicht der Experten der EMA sind allerdings die Risiken von möglichen tödlichen Nebenwirkungen höher zu bewerten als der potenzielle Nutzen, andere Expertinnen und Experten widersprechen. In den USA, in Südkorea, Japan und in Großbritannien haben die Aufsichtsbehörden das Präparat bereits zugelassen.

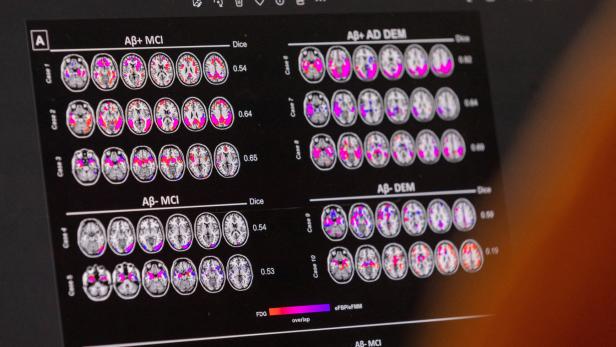

Donanemab ist ein sogenannter "Amyloid-Antikörper". Der Antikörper heftet sich an schädliche Ablagerungen des Eiweißes Amyloid-beta, das mit der Zerstörung von Nervenzellen in Verbindung gebracht wird. Abwehrzellen des Gehirns werden aktiviert und bauen diese Eiweißklumpen ("Plaques") ab. Durch eine Nervenwasser-Untersuchung (Liquor) und/oder eine Positronen-Emissions-Tomografie (PET) müssen Amyloid-Ablagerungen nachgewiesen sein. Die EMA hat im November 2024 im zweiten Anlauf eine Empfehlung für die Zulassung des ersten Medikaments dieser Gruppe, den Wirkstoff Lecanemab (Handelsname Leqembi), gegeben. Die Zulassung durch die EU-Kommission wird im Mai erwartet. Beide Präparate können Alzheimer aber nicht heilen, sondern nur den Verlauf verlangsamen.

„Lecanemab ist das erste Medikament, das an einer Ursache von Alzheimer ansetzt und den Krankheitsverlauf verlangsamt", sagte Elisabeth Stögmann, Leiterin der Arbeitsgruppe für Gedächtnisstörungen und Demenzerkrankungen an der Uni-Klinik für Neurologie der MedUni Wien und Präsidentin der Österreichischen Alzheimergesellschaft, im November anlässlich der EMA-Empfehlung für Lecanemab. "Für mich ist das eindeutig der Aufbruch in eine neue Ära der Alzheimer-Therapie."

Auch bei Lecanemab hatte die EMA im ersten Anlauf im vergangenen Jahr entschieden, dass das Risiko schwerer Nebenwirkungen - vor allem Hirnschwellungen und Hirnblutungen - höher zu bewerten sei als die zu erwartende positive Wirkung. Besonders hoch ist dieses Risiko bei Personen mit zwei Kopien einer speziellen Genvariante (jener für das Protein Apolipoprotein E4, ApoE4). Das Apolipoprotein E (ApoE) beliefert die Gehirnzellen mit wichtigen Nährstoffen. Es kommt beim Menschen in einer von drei Varianten vor. Das Alzheimerrisiko steigt bei der Variante ApoE4 deutlich an.

Erst als die EMA diese Personengruppe aus der Nutzen-Risiko-Bewertung herausnahm, war aus ihrer Sicht der Nutzen von Lecanemab durch die Verlangsamung des Fortschreitens der Krankheitssymptome größer als die Risiken. Deshalb dürfen Patienten, die Träger von zwei Kopien dieser Genvariante sind, Lecanemab nicht erhalten.

Bei Donanemab (Produktname Kisunla) haben Personen mit zwei Kopien des ApoE4-Gens ebenfalls ein besonders erhöhtes Risiko. Auch hier analysierte die EMA die Daten nur für jene Gruppe ohne den speziellen genetischen Risikofaktor. Die Rate gefährlicher Nebenwirkungen, die auch zum Tod führen können, war zwar niedriger als in der Gesamtgruppe (0,8 Prozent versus 1,6 Prozent), es gab aber auch hier einen Todesfall (in der Gesamtgruppe waren es drei Todesfälle). Fazit der EMA: Der Nutzen des Medikaments sei nicht groß genug, um die Risiken potenziell tödlicher Ereignisse aufzuwiegen, selbst bei der kleinen Gruppe von Menschenn mit Alzheimer, die keine Kopien von ApoE4 tragen.

EMA-Entscheidung: Wie Experten reagieren

„Wir bedauern, dass die EMA das Medikament nicht mit entsprechenden Zugangsbeschränkungen und verpflichtender Nutzen-Risiko-Aufklärung zugelassen hat“, erklärt Peter Berlit, Generalsekretär der Deutschen Neurologengesellschaft, in einer Aussendung. Sein Kollege Schulz erklärt darin, dass mit der Entscheidung eine ganze „Generation“ an Patientinen und Patienten mit beginnender Alzheimer-Erkrankung die Möglichkeit genommen werde, von diesem Medikament zu profitieren.

Anders sieht dies der Alzheimer-Forscher Christian Behl, Professor für Pathobiochemie an der Universitätsmedizin Main: „Wie die EMA begründet, ist der therapeutische Nutzen von Donanemab, bei den gleichzeitig möglichen hohen Nebenwirkungsrisiken, einfach zu gering“, wird er auf aerzteblatt.de zitiert. Er setzt im Gegensatz zu vielen Kollegen weniger stark auf die Amyloid-Hypothese, wonach die Ablagerungen des Proteins Amyloid-beta eine entscheidende Rolle in der Krankheitsentstehung spielen.

Hingegen sagt Neurologe Schulz: Bei einer Krankheitsverlangsamung um 22 Prozent nach 76 Wochen werde klar, „dass ein klinischer Nutzen nicht von der Hand zu weisen ist“. Hinzu komme, dass das Fortschreiten der Erkrankung bei Patientinnen und Patienten, bei denen sich noch keine Tau-Ablagerungen im Gehirn gebildet hatten, mit über 30 Prozent noch langsamer war.

Herstellerfirma kritisiert lange Verfahrensdauer

Kritik kommt auch von der Donanemab-Herstellerfirma Lilly. Vizepräsident Ilya Yuffa übte Kritik an der negativen Entscheidung der EMA - trotz Zulassungen in zahlreichen anderen Ländern - als auch die langen Verfahrensdauern. Patientinnen und Patienten in Europa müssten durchschnittlich 20 Monate länger warten als Menschen in den USA, um von wissenschaftlichen Innovationen zu profitieren. "Eine Möglichkeit, dies zu ändern, besteht darin, häufiger beschleunigte Zulassungsverfahren für neue Medikamente zu nutzen. Im Jahr 2023 verwendeten jedoch nur drei Prozent der EMA-Prüfungen ein beschleunigtes Verfahren, verglichen mit 62 Prozent in den USA und 33 Prozent in Japan", so der Lilly-Vizepräsident.

In der EU wird also - die Zulassung durch die EU-Kommission vorausgesetzt - vorerst nur Lecanemab verfügbar sein. Auch bei einer erwarteten Zulassung im Mai wäre das aber wahrscheinlich nicht sofort der Fall, sondern frühestens erst im weiteren Verlauf des Jahres 2025. Die Patientinnen und Patienten erhalten alle zwei Wochen eine Infusion, zu Beginn der Behandlung und vor der 5., 7. und 14. Dosis müssen MRT-Scans durchgeführt werden, ebenso beim Auftreten von Warnzeichen wie Kopfschmerzen oder Schwindel.

Kommentare