Frauen als Ärztinnen? "Na das ging uns grad noch ab!“

Dora Boerner-Patzelt war die erste Frau, die in Graz habilitierte.

Zwei Schritte vor, einer zurück. Männer legten Frauen, die Ärztinnen sein wollten, viele Steine in den Weg. Nur gegen größte Widerstände erkämpften sich die Frauen die Möglichkeit, ihre Studien aus dem Ausland anerkennen zu lassen. Nur schleppend gab man ihnen den Weg frei, damit sie studieren konnten. 1900, vor 125 Jahren, war es dann so weit: Frauen durften Medizin inskribieren. Zwei Schritte vor.

Doch den Zugang zur praktischen Ausbildung in den Krankenhäusern mussten sie sich wieder erkämpfen. Männliche Ärzte wurden bevorzugt, weibliche hintangestellt. Ein Schritt zurück.

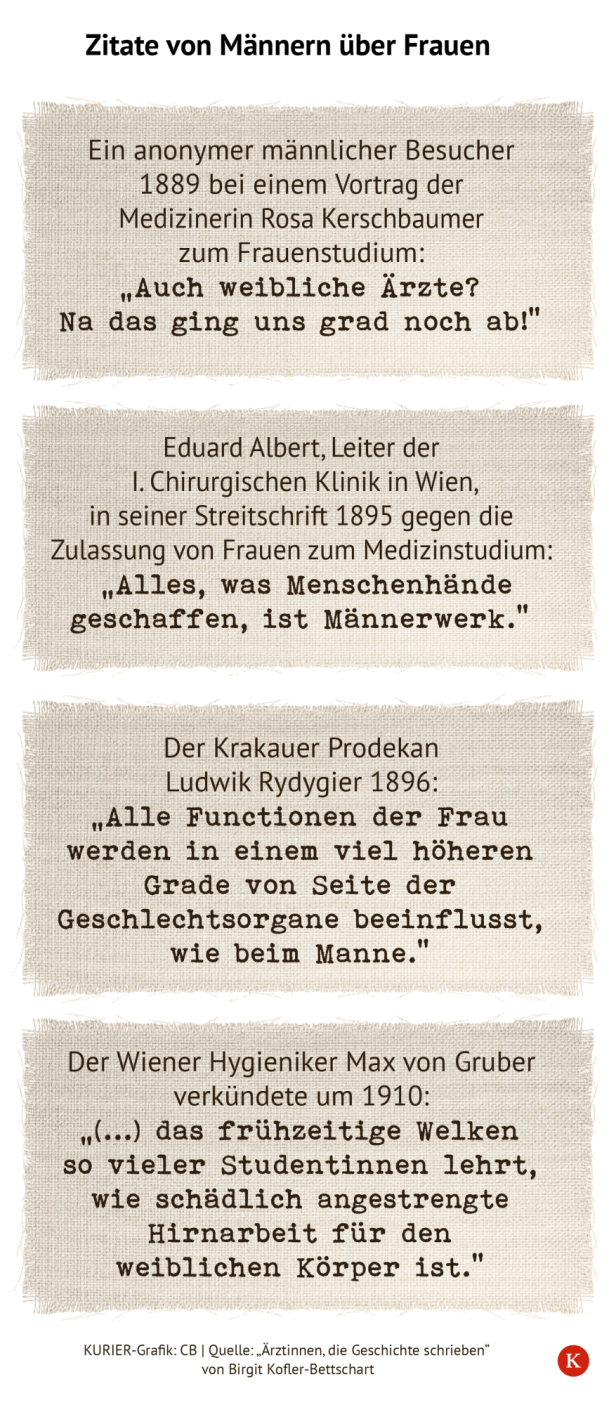

Die Männer hielten mit ihrer Meinung nicht hinter dem Berg.

Auch im niedergelassenen Bereich war Gleichbehandlung nicht vorhanden. „Als ich mich etablierte, durfte eine Ärztin nicht einmal Rezepte unterschreiben“, stellte Gabriele Possanner von Ehrenthal fest. Sie war die erste Frau in der österreichisch-ungarischen Monarchie, die zur Doktorin der Medizin promovierte – noch bevor Frauen offiziell studieren durften. Nachdem sie in der Schweiz studiert hatte, musste sie alle Prüfungen in Wien nachholen – anders als Männer, die nur bestimmte Prüfungen abzulegen hatten. Und nicht genug der Hürde: Zu den Prüfungsterminen tauchten die Professoren einfach nicht auf.

„In der Medizin sieht man besonders gut, wie lange sich Männer mit Händen und Füßen gewehrt haben, die weibliche Konkurrenz zuzulassen“, erklärt Birgit Kofler-Bettschart. Die Autorin befasste sich für ihr neues Buch „Ärztinnen, die Geschichte schrieben“ mit 125 Jahren Medizinstudium für Frauen in Österreich.

Birgit Kofler-Bettschart: „Ärztinnen, dieGeschichte schrieben“. Am Puls Verlag. 224 Seiten. 29,90 Euro.

Ihre Betrachtung geht weit über die Jahrhundertwende hinaus. An der Universität Innsbruck wurde erst im Jahr 1983 die erste Gynäkologie-Fachärztin ausgebildet. Zuvor sei der Klinikvorstand bekannt dafür gewesen, Frauen von der Facharztausbildung auszuschließen.

Kämpferisch

Welche Eigenschaften mussten, die Pionierinnen mitbringen? „Diese Frauen müssen unglaublich entschlossen gewesen sein, trotz aller Anfeindungen, durchzuhalten und sich durchzubeißen“, sagt Kofler-Bettschart.

Die Frauen nutzten auch die Freiräume, die ihnen die Geschichte gab. Der Erste Weltkrieg verursachte einen Ärztemangel – die Männer waren an der Front – und das änderte die Situation an den Spitälern grundlegend. Ärztinnen wurden gebraucht. Zwei Schritte vor.

Nach Kriegsende mussten Frauen ihre Stellen wieder räumen. Ein Schritt zurück. Aber jetzt wussten mehr Menschen, dass Doktorinnen genauso viel leisten können wie ihre männlichen Pendants.

Viele der frühen Ärztinnen kamen aus großbürgerlichen und auch adeligen Häusern. Die meisten Medizinerinnen der ersten Generationen waren Jüdinnen. In der Nazizeit wurden sie verfolgt, vertrieben oder ermordet. An ihre Stelle traten andere, die sich mit dem System arrangierten oder zu Täterinnen und Tätern wurden.

Lukrative Fächer für Männer

In den Anfängen war es vor allem die Gynäkologie, in der Ärztinnen gefragt waren. Das Fach wurde als ihr „natürliches“ Betätigungsfeld gesehen. Denn Patientinnen würden zögern, sich Männern anzuvertrauen, so das Argument. Zwei Schritte vor.

Doch dann entwickelte sich die Frauenheilkunde zur Männerdomäne. Ein Schritt zurück. „Gynäkologie ist ein lukratives Fach, wo Frauen bereit sind, einen Privatarzt zu zahlen“, erklärt Kofler-Bettschart.

Der Frauenanteil in der Gynäkologie lag 1990 mit 13,6 Prozent weit unter dem Durchschnitt. Das blieb nicht so: Heute liegt er bei 60 Prozent. Zwei Schritte vor.

Kommentare