Selbstversorger-Haus: Nie wieder für Strom bezahlen

Institutionalisiert ist der Leberkäse, speziell die Gulaschsuppe, die der Dorfladen im bayrischen Biberbach heute im Sinne des umsichtigen Nahversorgers als Mittagsimbiss anbietet. Kaum hat er begonnen, seinen Teller auszulöffeln, kommt die zum Ritual gewordene Frage: „Funktioniert alles in deinem Haus?“. Klemens Eltschkners von zufriedenem Nicken begleitete Antwort gehört zum Programm: „Es läuft“.

Die Gemeinde im Landkreis Augsburg ist Ort einer Außergewöhnlichkeit geworden. Vor zwei Jahren noch belächelt, rückten das Ehepaar Silvia (33) und Klemens Eltschkner (37) und ihr neu errichtetes Eigenheim immer mehr in den Fokus interessierter Beobachter. An der Lebensqualität nagende Krisen, wachsende Angst vor einem Blackout taten ihre Wirkung.

Unabhängigkeit lautet das Zauberwort. Die Eltschkners haben sich abgenabelt von der Energiezufuhr traditioneller Anbieter. Ein mutiger Schritt, der zwar seinen Preis forderte, aber von der Aktualität gesteuerte Kostenexplosionen oder Engpässe bei verfügbaren Mengen bleiben ohne Belang im „energie-autarken Haus“. Wegen seiner speziellen Technologie auch „Wasserstoffhaus“ genannt.

Viren und Krieg seien 2019 – als man beim Besuch einer Immobilienmesse auf die Alternative gestoßen ist – ohnehin noch kein Thema gewesen. „ Es ging uns ganz einfach um die Nachhaltigkeit“, sagt Silvia Eltschkner – kein fossiler Brennstoff, der Beitrag zur Verminderung des nationalen CO2-Ausstoßes.

Energie von oben

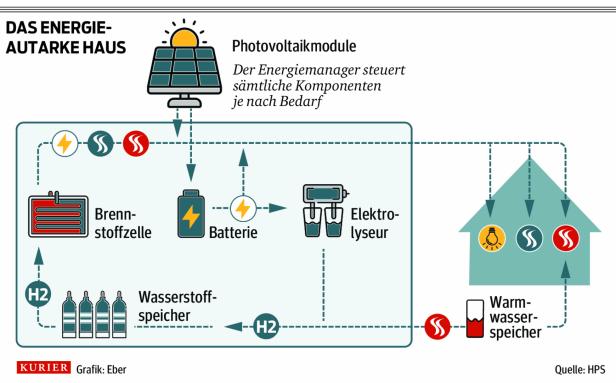

Das von einem Berliner Unternehmen entwickelte System „Picea“ – jenes in Biberbach ist das 85., das in Deutschland in Betrieb genommen wurde – basiert auf der Energiespeicherung mittels Wasserstoff. Ausgangspunkt ist die Sonne als Energiequelle. Großzügig ausgelegt ist die Photovoltaik auf dem Dach (48 Module). Damit erzeugter Strom deckt auf direktem Weg den aktuellen Verbrauch. Im Keller steht metallummantelt die Schaltzentrale, zuständig für die Verteilung der Überschüsse. Batterien werden geladen, liefern den Energiebedarf für die Abend- und Nachtstunden, die erzeugte Abwärme wird zum Heizen genützt. Unterstützt durch die dämmende Wirkung von Hauswänden mit 49 Zentimeter Dicke.

Verteilungsschlüssel

Es ist eine der großen Sorgen der Energiewende: Vor allem Elektrizität wird der Energieträger von morgen sein. Doch Strom lässt sich in großen Mengen nicht gut speichern. Nur mit Batterien können Häuser kaum länger als ein paar Tage versorgt werden. In Oberösterreich wurde 2020 in Wallsee-Mitterkirchen die bisher größte Batterie ans Netz angeschlossen, mit einer Leistung von acht Megawatt. Sie dient der kurzfristigen Netz-Stabilisierung, wenn etwa Kraftwerke plötzlich ausfallen. Aber ganz Österreich wird man nie mit Batterien über längere Zeit versorgen können.

Die derzeit dominante Technik, um elektrische Energie in großem Maßstab zu speichern, sind Pumpspeicher-Kraftwerke. Das sind eigentlich Batterien: Wasser wird von unten mit überschüssigem und daher billigem Strom in einen hoch liegenden Speicher gepumpt. Und wenn der Bedarf groß und der Strom teuer ist, werden die Schleusen geöffnet und Strom in Turbinen erzeugt. Neuestes Projekt ist das „Lünerseewerk II“ in Vorarlberg. Bis 2037 wird dort das größte Speicherkraftwerk Österreichs entstehen. Der Energieinhalt des oberen Speichersees summiert sich dort aufgrund der enormen Fallhöhe von 1.350 Meter auf 230 Gigawattstunden. Klar ist aber: Geografisch ist der Ausbau neuer Pumpspeicher limitiert.

Dennoch: Österreich baut derzeit Ökostromerzeuger wie Windkraft und Photovoltaik im Rekordtempo. Jetzt schon gibt es Zeiten, wo mehr Strom als benötigt produziert wird. Der kann, etwa in Ost-Österreich, nicht wirklich für Pumpspeicher im Westen verwendet werden, und geht manchmal verloren.

Und da kommt die Idee des oben beschriebenen energieautarken Hauses ins Spiel: Könnte Österreich nicht mit diesem Überschuss-Strom, der noch viel mehr werden wird, Hydrolysen betreiben, um den dort erzeugten Wasserstoff zu speichern – und dann in großen Brennstoff-Zellen wieder in Strom umzuwandeln, wenn er benötigt wird? Das ist keine Utopie, sondern wird Realität. Verbund und die Burgenland-Energie setzen derzeit so ein Projekt um, das 300 Megawatt liefern wird. Zum Vergleich: Das aktuell größte Werk steht in Belgien – Kapazität 20 Megawatt.

In den Sommermonaten, wenn die Sonne Überstunden leistet, die Batterie voll ist, beginnt der Elektrolyseur mit der Wasserstoffproduktion. 70 Prozent werden zu Wasserstoff, die restlichen 30 Prozent dienen der Warmwassererzeugung.

Zwei Bündel Flaschen, insgesamt 32 Stück, stehen hinter dem Haus, das Wasserstofflager. H2, das von der Brennstoffzelle im Keller je nach Bedarf wieder in Strom zurückverwandelt werden kann. Damit ist der „Vorrat“ angelegt, um in den dunklen Monaten in keine Energieknappheiten zu schlittern. „Zirka 60 Tage würden wir damit durchkommen, allerdings unter der unrealistischen Annahme, dass sich die Sonne überhaupt nicht mehr blicken lässt“, erklärt Klemens Eltschkner.

Test bestanden

In der Anlaufphase hängt das Haus noch am Netz, weil sich der Einzug bis in den Winter verzögert hat. Es war nicht immer einfach, mit der neuartigen Materie vertraute Handwerker zu finden. Aber Ziel ist und bleibt, autark zu werden. Spätestens im August soll auf der digitalen Anzeige die Vollzugsmeldung aufleuchten: alle Speicher voll. Locker gedeckt wäre damit der jährliche Durchschnittsverbrauch für ein Einfamilienhaus in Österreich (ca. 3.500 Kilowattstunden). Immerhin: Den ersten kleinen Härtetest hat die Anlage schon bestanden. Kürzlich ging ein Stromausfall in der Neubausiedlung spurlos am „Wasserstoffhaus“ vorüber.

Intensive Investition

Was bleibt? Die nicht unerhebliche Kostenfrage. Der Entschluss, autark zu sein, setzt voraus, beim Hausbau auf die Verwirklichung manch anderer Wunschvorstellung zu verzichten. Ungefähr 100.000 Euro (abzüglich 15.000 Euro Subvention) musste das Ehepaar Eltschkner für das ganze System (inklusive zehnjährigem Wartungsvertrag) investieren. Um einiges mehr als für die Installierung einer im Trend liegenden Wärmepumpe. Ungewiss, wann sich der finanzielle Kraftakt amortisieren wird. Klemens Eltschkner steht trotzdem zu seiner Entscheidung: „Wir wollten die vorhandene Innovation ausreizen. Schließlich bringt es ja nichts, immer nur über den Klimaschutz zu reden.“

Kommentare