Österreichs Wirtschaft nach 1945: Mit viel Hilfe zu neuer Stärke

Materialseilbahn voller Arbeiter beim Kraftwerksbau Kaprun.

Als der Zweite Weltkrieg am 8. Mai 1945 endete, brachen für die heimische Wirtschaft völlig neue Zeiten an. Für die Bevölkerung ging es in erster Linie darum, die eigene Familie mit dem Notwendigsten zu versorgen. Erst nach und nach wurde klar, wie es mit der eigenen Arbeitsstelle weiter ging, womit man bezahlen sollte und ob in Zukunft kommunistische Planwirtschaft oder kapitalistische freie Marktwirtschaft vorherrschen sollte.

Umstellung über Nacht

"Vorübergehend ist die Volkswirtschaft beinahe komplett zusammengebrochen", erzählt Andreas Resch, Wirtschaftshistoriker der WU Wien. Das größte Problem war zerstörte Infrastruktur: Straßen, Brücken und die Energieversorgung waren an vielen Punkten zerstört. Unternehmen standen vor einer großen Herausforderung, "weil sie über Nacht eine Umstellung von der Kriegswirtschaft zur Friedenswirtschaft hatten", sagt Walter Iber vom Institut für Geschichte der Uni Graz.

In der Landwirtschaft fehlten Düngemittel und Arbeitskräfte, weil die männliche Bevölkerung zur Wehrmacht eingezogen wurde. Anbauflächen waren vernachlässigt worden, die Lebensmittelproduktion litt darunter. 1946 betrug die Ernte nur 50 Prozent einer Normalernte. Neben der einheimischen Bevölkerung mussten auch viele Kriegsgefangene und Geflüchtete versorgt werden. Ohne Hilfe der Alliierten wäre das nicht möglich gewesen.

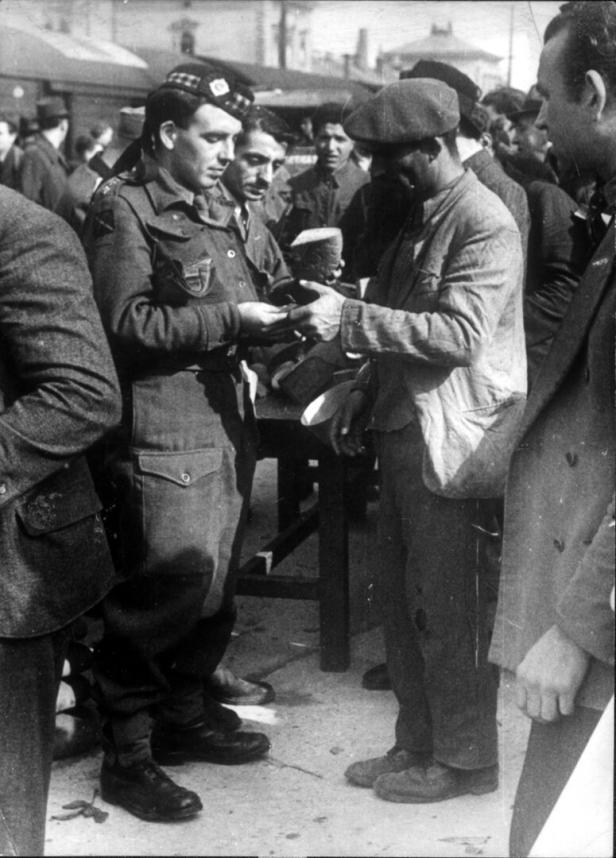

Unmittelbar nach dem Krieg war die Not groß. Dieser Arbeiter wird von einem Soldat mit einem Viertel Brot bezahlt.

Fahrradkette statt Kanonenstahl

In anderen Bereichen war großes unternehmerisches Geschick gefragt, um Betriebe am Leben zu erhalten. Jene, die bisher im Rüstungsbereich tätig waren, mussten nun auf den zivilen Bereich verlegen. "Die Rüstungsschmiede Böhler hat zum Beispiel dann Fahrradketten produziert", schildert Iber. Mit der Reparatur von Infrastrukturschäden wurden rasch große Fortschritte in der Produktivität erzielt.

Die Nazis haben in Österreich Großprojekte initiiert, die noch nicht abgeschlossen waren, zum Beispiel das Hermann-Göring-Stahlwerk in Linz. "Man hat überlegt, ob man es stilllegt und die Hochöfen verkauft", sagt Resch. Die Bundesregierung entschied sich, den "Industrietorso" zu nutzen und auszubauen. Viele große Industriebetriebe, aber auch große Banken wurden verstaatlicht. Der Wiederaufbau sollte zentral gelenkt werden. Ohne staatliche Unterstützung wären viele der Unternehmen auch zugrunde gegangen.

Geld als kunterbuntes Durcheinander

Direkt nach dem Krieg war die deutsche Reichsmark weiterhin Zahlungsmittel. Teilweise wurden Reichsmark-Scheine mit dem Stempel "Österreichische Schillinge" versehen. "Ein kunterbuntes Durcheinander" hat geherrscht, sagt Iber. Zugriff auf Bankkonten hatte die Bevölkerung zunächst gar nicht. Im Juli 1945 öffneten Bankschalter wieder, ehe im Dezember 1945 durch das "Schillinggesetz" der Schilling als österreichische Währung wiedereingeführt wurde.

Außer durch die Nationalbank durfte Geld auch von den Besatzungsmächten gedruckt werden, um ihre Kosten zu decken. Das führte zu starker Inflation. Um der entgegenzuwirken, beschränkte der Staat den Zugriff auf Konten, regelte den Umtausch von Reichsmark in Schilling streng. Privatvermögen wurde gesperrt und 1947 schließlich auch gestrichen.

Schwarzmarkt und regulierte Preise

"Das hat schon zu Unmut geführt", sagt Resch. "Allerdings war es immerhin so, dass diese Maßnahme alle betroffen hat. Und Menschen haben sich noch an die Hyperinflation nach dem ersten Weltkrieg erinnert." Die Bevölkerung spielte also mit. "Ein Spruch damals lautete: Iss und trink, solang dir's schmeckt, schon zweimal ist uns's Geld verreckt", so Iber. Der Schwarzmarkt blühte. Im Wissen, dass die Not dadurch noch größer wäre, wurde der Tauschhandel auf den Straßen von den Alliierten nur halbherzig unterbunden.

Ein weiterer Schritt, um den Schilling stabil zu halten, waren Lohn-Preis-Abkommen, bei denen Interessensvertretungen wie Wirtschafts-, Landwirtschafts- und Arbeiterkammer gemeinsam Löhne und Preise regulierten. Was sich später zur Sozialpartnerschaft weiterentwickeln sollte, erwies sich über weite Strecken als Erfolg. Es gab aber auch Widerstand, etwa in Form der Oktoberstreiks 1950, die in Gewalt eskalierten.

1947: Menschenmengen warten auf die Öffnung einer Bankfiliale in der Nussdorferstraße in Wien.

Marshallplan lieferte bitter benötigtes Kapital

Maßgeblich für den Wiederaufbau der heimischen Wirtschaft war der bekannte Marshallplan, der eigentlich "European Recovery Program" hieß. Die USA hätten laut Iber Lehren aus der Zeit nach dem 1. Weltkrieg gezogen, als man Europa sich selbst überließ. Europa sollte ein starker wirtschaftlicher Partner werden. Mit dem ERP wollte man aber auch den Kommunismus eindämmen. Österreich war dabei ein Sonderfall, der einzige Staat, in dem grundsätzlich auch Unternehmen in sowjetisch besetzten Gebieten am ERP teilnehmen konnten.

Der Großteil der Hilfsgelder wurde aber im amerikanischen Sektor (Oberösterreich, Salzburg) investiert, weshalb es dort zu einem größeren wirtschaftlichen Aufschwung kam. Im Osten des Landes wurden von den Sowjets viele Betriebe unter dem Dach der neu geschaffenen Organisaton USIA zusammengefasst. Die Erdöl- und Erdgasindustrie im Osten Österreichs wurde zur Sowjetischen Mineralölverwaltung, aus der später die ÖMV wurde.

Ost-West-Unterschiede auch in Österreich

Österreich wurde zum Spielfeld im Kalten Krieg. Im Westen, der von Zerstörungen im Krieg weitgehend verschont geblieben war, keimte der Tourismus schnell wieder auf. Skifahren wurde zum Breitensport und die heimische Skiindustrie eroberte den Weltmarkt. "Die Eisen- und Stahlindustrie war international eine gute Adresse für hochwertige Produkte", sagt Iber. Das Linz-Donawitz-Verfahren in der Stahlerzeugung erlangte weltweite Bekanntheit.

In den planwirtschaftlich geführten USIA-Betrieben verdienten Arbeitskräfte relativ gut und hatten gute Ausbildungsmöglichkeiten. "Andererseits warst du einem totalitären Regime ausgesetzt", sagt Iber. "Wenn ein Kranseil gerissen ist, wurdest du eventuell der Sabotage bezichtigt. Das konnte dann bis zu einem Todesurteil führen. Es war Zuckerbrot und Peitsche." Die Sowjetunion schöpfte Teile der Produktion ab. Als die USIA-Betreibe 1955 in österreichischen Staatsbesitz übergingen, waren viele heruntergewirtschaftet, ihre Produkte international nicht konkurrenzfähig.

Von Nazis gestartet, mit Hilfe vollendet, bis heute aktiv

Zu einem Symbol des wirtschaftlichen Wiederaufbaus Österreichs ist das Wasserkraftwerk Kaprun geworden. Von den Nazis mit Hilfe von Zwangsarbeitern begonnen, wurde es mit ERP-Mitteln nach dem Krieg weitergebaut und 1955, im Jahr des Staatsvertrags, in Betrieb genommen. Zu einer Zeit, als Kohlekraft noch weit verbreitet war und in anderen Ländern erste Atomkraftwerke errichtet wurden, setzte Österreich auf erneuerbare Energie. Bis heute profitiert das Land davon. Dasselbe gilt auch für das ERP. Aus Mitteln, die aus dem Marshallplan stammen, werden bis heute Förderungen vergeben.

Kommentare