Hypo-Desaster: Bayern wussten alles

Auf dem Spiel stehen 2,6 Milliarden Euro. Keine Ahnung habe man gehabt, dass die Kärntner Tochter Hypo Alpe-Adria in der Krise steckte. Das Landgericht München glaubte diesen Beteuerungen der BayernLB und entschied wie berichtet, dass die Hypo-Abbaubank Heta die Milliarden nach München überweisen muss. Weil es sich um Kredite gehandelt habe, die von den Bayern 2008 in die Kärntner Katastrophenbank gepumpt wurden. Und nicht um Eigenkapital, das die Hypo in einer Krisenlage erhielt.

Derart blauäugig waren die Bayern allerdings nicht. Sie wussten längst, wie übel es um die Hypo bestellt war. Nicht nur der Verwaltungsrat und der Vorstand. Auch der damalige Finanzminister Georg Fahrenschon (CSU) und FDP-Wirtschaftsminister Martin Zeil waren detailliert informiert.

Penibel dokumentiert in der „Niederschrift der Klausurtagung des Verwaltungsrats der BayernLB 28./29. November 2009“, die dem KURIER vollständig vorliegt.

Die Herren trafen sich im idyllischen Schloss Hohenkammer im Landkreis Freising. Mit dabei waren auch Berater der Investmentbank Morgan Stanley, des Wirtschaftsprüfers PwC und der Anwaltskanzlei Freshfields.

Während der zweitägigen Krisensitzung wurde detailliert über die missliche Lage in Kärnten, die nicht erst kurzfristig passiert war, berichtet und diskutiert. Neben der Insolvenz stand immer wieder die bange Frage im Seminarraum: Eigenkapital oder nicht?

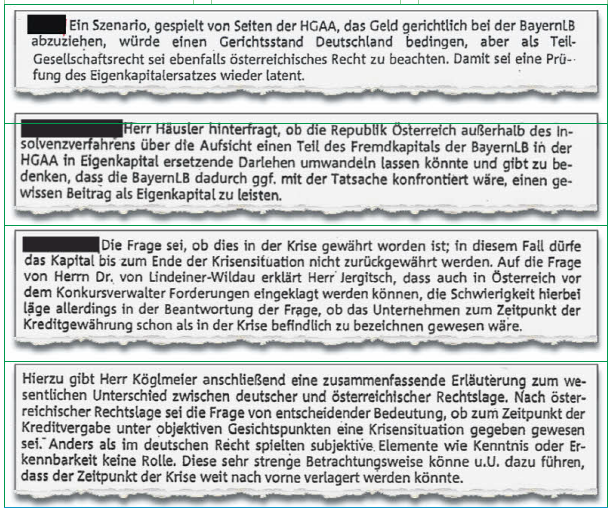

Michrael Kemmer, damals Vorstandsvorsitzender der BayernLB, erläutert dem versammelten Gremium, „ein weiterer wichtiger Aspekt sei hier auch die Frage nach dem möglichen Vorhandensein von Eigenkapital ersetzenden Darlehen der Mutter BayernLB an die HGAA“ (Hypo Group Alpe-Adria, Anmerkung). Der Anwalt von Freshfields erklärt, sollte das Kapital in der Krise gewährt worden sein, dürfe es „bis zum Ende der Krisensituation nicht zurückgewährt werden“.

Heißt, die Österreicher müssten die 2,6 Milliarden nicht rausrücken.

In der Diskussion, ob die Bayern eine offene Kreditlinie über 500 Millionen Euro für die Hypo zurückhalten könnten, wird ebenfalls auf das österreichische Eigenkapitalersatzgesetz verwiesen.

Stefan Ermisch, Vize-Chef der Bayern-Bank, berichtet über die Ergebnissituation im Gesamtkonzern und macht ebenfalls einen Exkurs zum Thema Eigenkapital. Der negative EVA (Operatives Ergebnis abzüglich der Eigenkapitalkosten) der gesamten Bayern-Gruppe komme „großteils aus den Töchtern HGAA ..."

Gute Chancen in der Berufung

Die Herren diskutierten nachweisbar über Eigenkapital. Aber nachher will keiner etwas gewusst haben? Die Chancen der Heta, die in Berufung ging, stehen gut, meinen Juristen.

Dem Münchner Gericht war die Krisensitzung bekannt. Die Anwälte der Heta brachten das Protokoll „sehr prominent in das Verfahren ein“, erklärt ein Sprecher der Abbau-Bank. Wie das Gericht das 31-seitige Papier würdigt, werde man erst wissen, wenn das schriftliche Urteil vorliegt. In der sehr knappen mündlichen Urteilsbegründung ging die Richterin nicht auf einzelne Dokumente ein.

Bei entsprechender Würdigung des Protokolls hätte das Gericht womöglich anders urteilen müssen. Dass das nicht der Fall war, könnte auch mit den Gutachten zusammenhängen. Wie der KURIER berichtete, erstellte ein hoher Beamter des heimischen Justizministeriums eine Expertise im Auftrag der Bayern. Franz Mohr, Leiter der Abteilung für Exekutions- und Insolvenzrecht, verfasste ein Gutachten über das Eigenkapitalersatzgesetz (EKEG), das den Bayern bei ihrer Argumentation half.

Mohr kennt sich aus, er hat selbst am Gesetz mitgeschrieben. Der vom Gericht bestellte (maßgebliche) Gutachter, der Mainzer Professor Peter Mülbert, soll laut Prozessbeobachtern seine Einschätzungen auf das Gutachten von Mohr gestützt haben.

Das Protokoll der Krisen-Klausur hatten die Bayern Mohr wohlweislich nicht vorgelegt. Er habe, argumentiert Mohr, eine rechtliche Frage aufgrund eines vorgegebenen (vom Auftraggeber BayernLB) Sachverhalts hypothetisch beurteilt: „Wäre der Sachverhalt ein anderer gewesen, hätte das Gutachten anders ausfallen können, keine Frage“.

Der Spitzenjurist, der selbst am EKEG mitschrieb, meldete den Nebenjob für die Bayern im Ministerium erst nachträglich. Was ihm eine Verwarnung eintrug. Zu wenig für ein Disziplinarverfahren, obwohl das Gutachten nicht genehmigt worden wäre. Mohr hat seine Expertise übrigens angesichts der Dimensionen, um die im Prozess gestritten wurde und was unter Gutachtern an Gagen üblich ist, ziemlich billig verkauft. Das Honorar beweg sich in unterer einstelliger Tausender-Größe. Ministerin war damals Beatrix Karl (ÖVP).

Justizminister Wolfgang Brandstetter will jedenfalls in den nächsten Tagen eine Richtlinie erlassen, wie seine Beamten künftig bei Nebentätigkeiten aller Art vorzugehen haben.

Die FPÖ will in einer parlamentarischen Anfrage an Finanzminister Hans Jörg Schelling Genaueres zum Thema Nebenbeschäftigung von Beamten für Prozessgegner der Republik Österreich wissen. Neben moralischen und rechtlichen Aspekten stellen die Blauen die berechtigte Frage, warum der Spitzenbeamte des Justizministeriums für einen Gegner tätig wurde anstatt für die Republik Österreich. Es entstehe so der Verdacht, „dass einzelne Ministerien aneinander vorbeiagieren“.

Kommentare