Trauriges Jubiläum: Reinstadlers Todessturz in Wengen

Britische Urlauber blickten beim Five o’Clock Tea fasziniert wie ÖSV-Starter im Wengener Hotel Alpenrose auf die ins Abendrot getauchte Bergkette. Und auf Mürren, das als James-Bond-Film-Kulisse gedient hat. „Wie geht’s uns doch gut“, sagte der Olympia-Zweite und Streif-Sieger Peter Wirnsberger, auf den soeben ausgebrochenen Golfkrieg anspielend, zum zwölf Jahre jüngeren Zimmerkollegen Gernot Reinstadler. „Wir können in dieser Traum-Landschaft unseren Beruf ausüben, während in der Wüste die Bomben fliegen.“

26 Stunden später war der 20-jährige Reinstadler tot. Verblutet unterm Zieltransparent am Lauberhorn. Dort, wo in dieser Woche der Weltcup gastieren sollte. Wegen Corona aber darf nicht auf der längsten Strecke der Welt in Wengen, sondern erst nächste Woche auf der schwersten in Kitzbühel abgefahren werden.

Genau dreißig Jahre ist’s her, seit Reinstadler beim Abschlusstraining am Lauberhorn verunglückte. Es sollte erstmals dazu dienen, das Starterfeld zu reduzieren. Nur die 30 Schnellsten, hatte die FIS beschlossen, dürften anderntags um Punkte rasen. Dementsprechend viel riskierten Jungpiloten, denen im Gegensatz zu Routiniers die Kenntnis auf dem Abfahrtsmarathon fehlte.

Zu den talentiertesten jungen Wilden hatte Reinstadler gezählt. Er schoss nach 4,4 Kilometern im zu engen Ziel-S kerzengerade ins Netz, verfing sich in den Maschen, schlitterte, eine Blutspur nach sich ziehend, den steilen Schlusshang hinunter. Für einen Augenblick schien es, als hätte sich Reinstadler aufgerichtet. Unter Vor- rt-Zeugen herrschte Schockstarre. Ja, wir bildeten uns ein, dass sich Reinstadler noch entsetzt an den Kopf gegriffen hatte, ehe er zusammensank.

Falsche Hoffnung

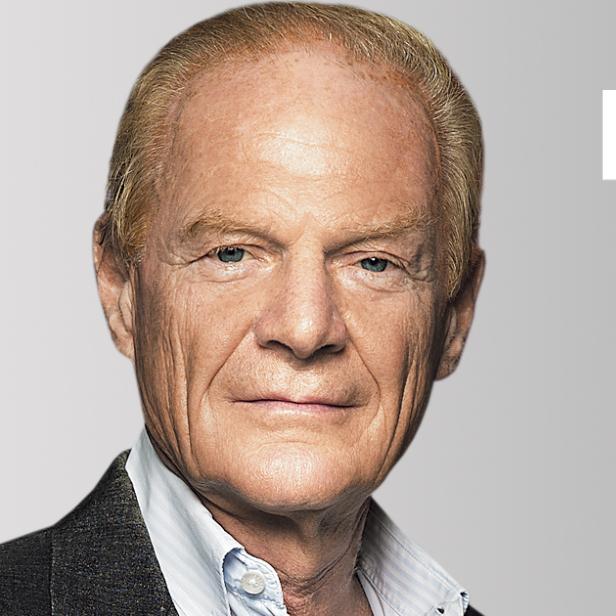

Alberto Tombas Südtiroler Betreuer Robert Brunner

( 2016) leistete als Erster Hilfe. Anschließend wurde das Training fortgesetzt. Und Reinstadler in die Klinik Interlaken gebracht, die Generationen von Rennläufern (darunter Armin Assinger) unfreiwillig kennengelernt haben. Und die das Spital letztlich mit eingegipsten Knochen oder geflickten Kreuzbändern verließen. An so eine Verletzung dachte auch Reinstadlers Mutter (sie war selbst Rennläuferin gewesen), als ÖSV-Chefcoach Hans Pum sie anrief. „Ich musste Traudl sagen, dass es was Ärgeres ist.“ Doch in der zum Medienzentrum umfunktionierten Wengener Volksschule wurde aufgeatmet, als Pressechef Hugo Steinegger ein Klinik-Communiqué aus Interlaken verlas, wonach Reinstadlers Zustand stabil sei.

Der Optimismus war voreilig gewesen.

Kurz nach Mitternacht wurde Pum in der Alpenrose das Haustelefon (Handys funktionierten noch keine) gereicht. Was man ihm aus der Klinik mitteilte, sollte für den später zum dienstältesten und erfolgreichsten gewordenen ÖSV-Coach die schlimmste Nachricht seiner 40-jährigen Trainer-Karriere sein.

Ein Quali-Abfahrtstraining wurde seit der Tragödie Reinstadler nie mehr durchgeführt. Und das Ziel-S entschärft. Es musste erst was g’schehen, bis was g’schieht.

Der Pitztaler Reinstadler war Vorbild des 13-jährigen Pitztalers und späteren Doppel-Olympiasiegers Benjamin Raich gewesen. Als Raich 1999 in Wengen erstmals den Slalom gewann, begab er sich noch vor der Siegerehrung zur Reinstadler-Gedenktafel, auf der geschrieben steht: „Gottes Wille kennt kein Warum.“

Kommentare