Crashtest für die Formel-1-Nachzügler

Die Formel 1 ist die Welt der Schnellen, der Schönen, aber vor allem der Reichen. Der Reichste der Reichen ist Bernie Ecclestone, seit gestern 84, Chef der Formel-1-Holding. Geschätztes Vermögen: 3,8 Milliarden Dollar.

Ecclestone hatte schon als Schüler einen Sinn für Geschäfte. Im Gespräch mit der Zeit erinnert er sich: "Ich stand früh auf, lief mit einem Koffer zu Bäckereien und besorgte Brot. Das verkaufte ich mit Aufschlag auf dem Schulhof." Als Monopolist.

An der Spitze

Ab den 1970er-Jahren investierte er in die Formel 1. Längst steht er selbst im Zentrum der wichtigsten Rennserie im Motorsport. Er kassiert mit seiner Fernsehproduktionsfirma und mit den Anteilen an der Formel-1-Holding, die für die kommerzielle Verwertung zuständig ist. Der Brite überlässt nichts dem Zufall, seinen Einfluss lässt er alle spüren. Gerne mischt er sich in das technische Reglement ein. Durch die Änderungen soll die Formel 1 spannend bleiben – und finanziell attraktiv.

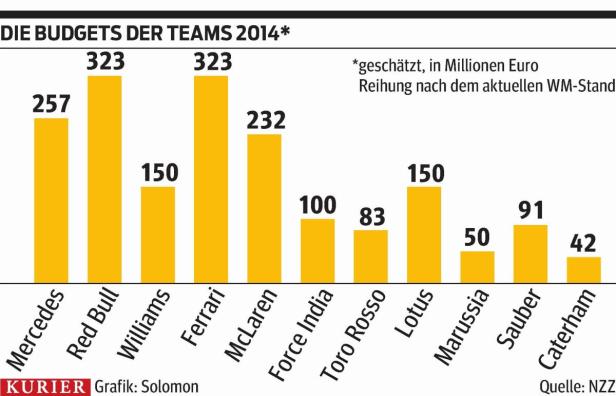

Doch Regeländerungen stoßen immer wieder auf Kritik – und sie kosten Geld. In der Turbo-Ära hatten die Fahrzeuge bis zu 1300 PS. Heute, 25 Jahre später, leisten die kleinen Aggregate kaum mehr als die Hälfte – dennoch sind die Rundenzeiten besser als damals. Dahinter steckt ein enormer Entwicklungsaufwand. Stärkere Bremsen, schnellere Elektronik, effizientere Aerodynamik. Die Formel 1 steht für das technisch Machbare. Die Konstruktion eines siegfähigen Autos kennt finanziell kaum Grenzen. Faustregel: Eine Zehntelsekunde auf der Rennstrecke kostet eine Million Dollar im Windkanal. Die Top-Teams investieren mehr als 300 Millionen Euro im Jahr, um mit konkurrenzfähigen Autos an den Start zu gehen (Grafik).

Herzstück des Autos ist der Motor: Kostenpunkt 300.000 Euro pro Stück. Ein Lenkrad kostet 20.000 bis 40.000 Euro, ein Reifen 1000 Euro. Ein Fahrer verbraucht pro Saison mehr als hundert Reifensätze.

Aus für Nachzügler

Zwei Teams können nicht mehr mithalten: Die Nachzügler von Caterham und Marussia haben kein Geld mehr für die Reise zum Grand Prix in Austin (Sonntag, 21.00 MEZ), beide sind insolvent. "Die größte Baustelle in der Formel 1 sind die Kosten. Wir müssen sie reduzieren", sagte Weltverbandschef Jean Todt bereits im April. Sein Vorgänger Max Mosley legte in einem Interview mit BBC Radio 5 nach: "Das große Problem ist, dass die großen Teams so viel mehr Geld haben als Teams wie Caterham und Marussia. Für diese Teams ist ein Ende unausweichlich. Und sie werden nicht die letzten sein." Nur fünf der elf Rennställe gelten als finanziell gesund (Mercedes, Red Bull, Ferrari, McLaren, Toro Rosso).

Die Formel 1 hat ein Problem: den Verteilungsschlüssel des Geldes. Und diesen gibt Ecclestone vor. Die großen Teams bekommen noch mehr Geld, die erfolglosen wenig. Die Kluft zwischen Arm und Reich wird immer größer. Der Versuch, eine Kostenobergrenze einzuführen, scheiterte mehrmals an den großen, reichen Teams wie Red Bull oder Ferrari. Und Ecclestones Einstellung den finanziell schlechter gestellten Teams gegenüber ist beinhart: "Du solltest nicht im Geschäft sein, wenn du es dir nicht leisten kannst."

Konstrukteurstitel

Die Formel 1 leisten kann sich Mercedes. Das deutsch-englische Team hat sich heuer den WM-Titel der Konstrukteure gesichert. 2015 bekommt es dafür das größte Stück von Ecclestones Geldkuchen ab.

Die Geschäftsbilanz für das Jahr 2013 hat das Team vor Kurzem offengelegt. In Brackley (bei Silverstone) gab "Mercedes-Benz Grand Prix" 231 Millionen Euro aus, in Brixworth (bei London) "Mercedes AMG Performance Powertrains" 152 Millionen. In der Fabrik in Brackley werden die Silberpfeile gebaut, in Brixworth werden die Antriebe entwickelt, die dann auch an McLaren, Williams und Force India verkauft werden.

An den Standorten beschäftigte Mercedes 1186 Mitarbeiter mit einem Jahresdurchschnittsgehalt von 93.778 Euro (Brackley) bzw. 60.562 Euro (Brixworth). Von den Gesamtkosten blieben am Mutterkonzern Daimler AG aber nur rund 60 Millionen Euro hängen.

Dafür präsentiert sich der Automobilhersteller von März bis November auf der internationalen TV-Bühne der Formel 1. Alleine der Wert der TV-Präsenz bis zur Sommerpause entsprach (laut Marktforscher Repucom) knapp 1,2 Milliarden Euro. "Es kostet mehr, Weltmeisterschaften zu gewinnen", sagt Mercedes-Motorsportchef Toto Wolff. "Aber wenn man es aus Daimlers Perspektive betrachtet, dann sind die Kosten für das, was sie an Gegenwert bekommen, sehr niedrig."

Caterham und Marussia haben kein Geld mehr. Schon gar nicht für die Reise nach Austin. So werden beim Grand Prix der USA am Sonntag nur 18 Autos an den Start gehen. So wenige wie seit dem Grand Prix in Monaco 2005 nicht mehr. Damals musste das Team BAR eine Sperre absitzen.

Wenige Wochen später, am 19. Juni 2005, gingen beim Grand Prix der USA in Indianapolis offiziell alle 20 Autos an den Start. Nach der Aufwärmrunde bogen allerdings 14 Fahrer wieder in die Boxengasse ein und stiegen aus. Die Formel 1 erlebte einen ihrer größten Skandale, der als "Indygate" in die Geschichte einging.

Was war geschehen?

Das Debakel beginnt bereits am Freitag. Im freien Training hat Toyota-Pilot Ralf Schumacher einen Reifenschaden und kracht in die Mauer. Die Pneus von Michelin sind den Belastungen in Kurve 13 nicht gewachsen, der französische Reifenhersteller übernimmt keine Garantie mehr für die Funktionstüchtigkeit. Es sei denn, die Geschwindigkeit wird in der Kurve reduziert – was eine sportliche Bankrotterklärung wäre.

Michelin schlägt vor, alle zehn gefahrenen Runden die Reifen zu wechseln (das wären sieben Stopps pro Fahrer). Dann kommt die Idee auf, eine Schikane einzubauen, um das Tempo zu reduzieren. Doch das Vorhaben scheitert am damaligen Ferrari-Chef Jean Todt, dessen Autos mit Bridgestone-Reifen ausgerüstet sind.

Alle Kompromissversuche werden abgeschmettert. Angeführt von Poleposition-Mann Jarno Trulli absolvieren 20 Autos ihre Aufwärmrunde. Nur sechs stehen danach auf ihren Startplätzen. Michael Schumacher gewinnt überlegen. Der Daily Mirror schreibt: "Das war der Tag, an dem der Rennsport in Amerika gestorben ist."

Kommentare