Regierungschaos: Wie schlecht es um das Image der Politik tatsächlich bestellt ist

Als alles klar war, also als FPÖ-Chef Herbert Kickl dem Bundespräsidenten mitgeteilt hatte, dass die Verhandlungen mit der ÖVP endgültig gescheitert sind, reagierten Funktionäre beider Parteien erstaunt bis schockiert. Und nicht nur dort.

"Österreich kann einfach nicht mehr", schrieb die deutsche Wochenzeitung DIE ZEIT als Reaktion.

Aber ist dem so? Können Österreichs Spitzenpolitiker wirklich nicht mehr miteinander - und war in früheren Zeiten alles einfacher und besser?

Wer Antworten auf Fragen wie diese sucht, ist bei Peter Hajek gut aufgehoben.

Der Meinungsforscher hat Daten aus den 1970ern bis in die Gegenwart verglichen. Und mit einer Behauptung muss man gleich zu Beginn aufräumen: Politiker waren in den 1970er, 80er oder 90er Jahren nicht volksnäher als heute. Das lässt sich auch empirisch darstellen.

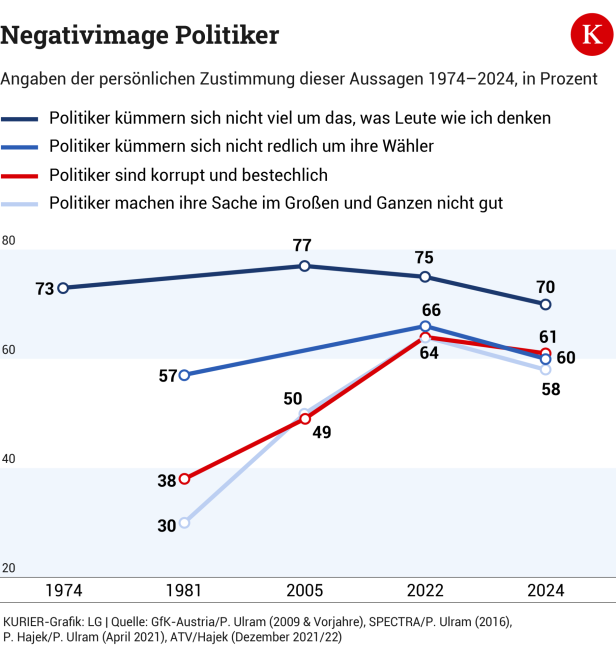

So haben 1974 die Frage, ob sich Politiker um die Meinung der Wähler kümmern, fast drei Viertel der Österreicher (73 %) sehr ähnlich beantwortet wie heute (siehe Grafik).

"Das Gefühl, dass sich Politiker wenig um die Ansichten der Bürger kümmern, hat es immer schon gegeben", sagt Hajek im Gespräch mit dem KURIER.

Eines habe sich im Vergleich zum vorigen Jahrhundert aber dramatisch und messbar verschoben: Die Wähler vertrauen den gewählten Politikern viel weniger als anno dazumal.

Das zeigt sich etwa an der Zustimmung zu Aussagen wie "Politiker sind korrupt und bestechlich" oder "Politiker machen ihre Sache im Großen und Ganzen nicht gut".

Bei beiden Fragen sind die Antworten signifikant anders als in den 1980er Jahren, man könnte auch sagen: Die Werte sind um ein Vielfaches schlechter.

Woran liegt das? Betrügen, täuschen und stehlen Politiker im Jahr 2025 mehr oder dreister als in Zeiten der Großen Koalition?

Mitnichten.

Medienrevolutionen

Meinungsforscher Hajek sieht das aktuelle Meinungsbild einem grundsätzlich sehr positiven Trend geschuldet, nämlich: die Österreicher sind gebildeter und selbstbewusster. "Im Vergleich zur Nachkriegszeit hat es ab den 1970er Jahren eine Bildungsexplosion gegeben.

Der Anteil der Wähler, die nur Pflichtschulabschluss haben, ist massiv zurückgegangen." Gleichzeitig hätten die heute befragten Menschen zwei "Medien-Revolutionen" hinter sich: "Die eine ist in den 1980er passiert, als der ORF und diverse Printmagazine begonnen haben, kritisch-investigativen Journalismus zu betreiben."

Die zweite Revolution sei die laufende Digitalisierung, die den Wählern "völlig neue Einblicke in Zusammenhänge und Zugriff auf Quellen gegeben hat, die bis in die 1990er Jahre nicht zur Verfügung standen."

Das neue Selbstbewusstsein der Wähler spiegelt sich in der Selbsteinschätzung wieder: Sechs von zehn Wahlberechtigten sagen über sich selbst, dass sie "ausreichend qualifiziert sind", um am politischen Geschehen teilzunehmen; Ende der 1980er Jahre waren es um ein Drittel weniger.

Das führt dazu, dass, wie Hajek befundet, "Politikerinnen und Politiker heute einer extrem kritischen Masse an Wählern ausgesetzt sind".

Die Behauptung, dass Politiker früher qualifizierter waren, ist damit verkürzt. "Denn es ist heute unfassbar schwer für Politiker zu reüssieren. Die Anforderungen sind wesentlich höher."

Wie lässt sich dieses Missverhältnis beheben? Wie können Politiker in dieser weitaus kritischeren Öffentlichkeit bestehen?

Politik-Analyst Hajek hat einige Antworten anzubieten.

Die erste ist die glasklare Kommunikation. "Es muss zu jeder Zeit einfach nachvollziehbar sein, warum man als Politiker was tut."

Die zweite Empfehlung ist vor allem an die Personal-Abteilungen der politischen Parteien gerichtet: "Es gilt, was schon Helmut Schmidt gesagt hat, also: Man sollte eine Ausbildung machen, eine Karriere beginnen - und irgendwann danach in die Politik einsteigen." Nur diese Entwicklung stelle sicher, dass Politiker fachlich und menschlich den Aufgaben gewachsen sind und nicht in die Abhängigkeit von der institutionalisierten Politik schlittern.

Und schließlich müsse sich die Politik wieder um die zentralen Aufgaben des Staates kümmern: "Die Politik hat in den vergangenen Jahren den Eindruck vermittelt, dass der Staat für alle Probleme verantwortlich ist." Aber die Erwartungshaltung, dass die öffentliche Hand alle Probleme der Wähler zu lösen hat, sei überzogen. "Und sie befeuert letztlich vor allem eines: die Frustration."

Kommentare