Warum das Klimagesetz die Bewährungsprobe für Totschnig ist

Österreich erhitzt sich schneller als der globale Durchschnitt, wir liegen bereits bei einem Plus von 3,1°C seit dem Jahr 1900. Das belegt, wie im KURIER berichtet, Anfang der Woche der Zweite Österreichische Sachstandsbericht zum Klimawandel, an dem mehr als 200 Wissenschafterinnen und Wissenschafter gearbeitet haben.

„Der Bericht zeigt klar: Wir müssen viele verschiedene Werkzeuge nutzen, um unser Klimaziel zu erreichen. Deshalb arbeiten wir derzeit mit Hochdruck an einem neuen Klimagesetz, das einen Rahmen für eine gemeinsame Zusammenarbeit setzt“, reagierte Klimaminister Norbert Totschnig auf den unbequemen Inhalt des Berichts.

Totschnig ist wohl bewusst, dass ein gutes Klimagesetz von größter Relevanz für Volkswirtschaft und Bürger und extrem heikel gegenüber den wesentlichen Beteiligten – Bundesländer, Gemeinden und Wirtschaftssektoren – ist. Schließlich ist Totschnigs Amtsvorgängerin, Leonore Gewessler von den Grünen, trotz vieler Versuche letztlich fundamental gescheitert.

Ziel ohne Weg

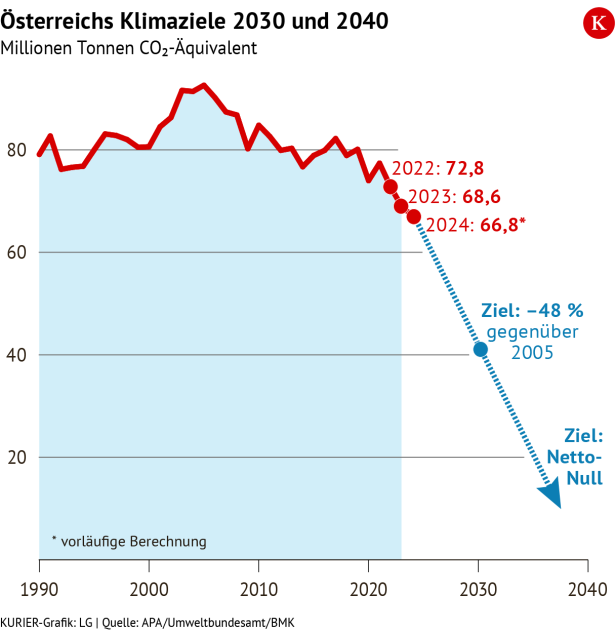

Das alte Gesetz lief 2020 aus, seither fehlen Vorgaben. Fix ist nur jene Verpflichtung, die Österreich gegenüber der EU eingegangen ist – bis 2030 die Treibhausgasemissionen (im Vergleich zu 2005) um 48 Prozent zu senken. Der Zweite Sachstandsbericht geht davon aus, dass die Republik dieses Ziel um mindestens 10 Millionen Tonnen verfehlen wird, sollte keine schärferen Klimaschutzmaßnahmen beschlossen werden.

Was aber soll im Klimagesetz, dass einen verbindlichen Emissions-Reduktions-Fahrplan bis 2040 abbilden soll, eigentlich stehen?

Der Klimaökonom Stefan Schleicher von der Uni Graz warnt davor, Gewesslers Ansatz zu wiederholen. „Die Vorstellung, Gesamtziele auf Sektoren und Bundesländer aufzuteilen, ist weder konsensfähig noch operational. Dieses Konzept einer Politik der weglosen Ziele sollte besser durch eine Politik der zielorientierten Wege ersetzt werden.“

Kernelement könnten für Schleicher Anreizelemente sein, beispielsweise ein Wohnbaufonds für den Bereich Gebäude und ein Innovationsfonds für den Bereich der Industrie: „Begünstigt werden damit Unternehmen und Institutionen, die Erfolge bei der Emissionsreduktion nachweisen können.“ Als Vorbild nennt der Forscher die Schweiz, das seit diesem Jahr ein gültiges „Bundesgesetz über die Ziele im Klimaschutz, die Innovation und die Stärkung der Energiesicherheit“ habe.

Im Kontext-Institut für Klimafragen ist Katharina Rogenhofer „sehr gespannt“, was Totschnig letztlich vorlegen wird: „Wesentlich ist, dass ein neues Klimagesetz Verbindlichkeit schafft, echte Zeitpläne, ein Klimafahrplan, der auch jährlich und von extern überprüft wird. Es sollte auch klären, was passiert, wenn eine Lücke beim Zielpfad entsteht. Am Ende muss aber das von der ÖVP vorgegebene Ziel der Klimaneutralität 2040 stehen.“

Für sie bleibe die Frage, ob sich die Dreierkoalition tatsächlich traue, ein wirksames Klimagesetz zu erlassen. Ist das nicht der Fall, müssten ordnungspolitische Maßnahmen getroffen werden – etwa ein Enddatum für den Betrieb von Öl- und Gasheizungen.

Kommentare