Integrationsbarometer: Mangelndes Deutsch und Frauenbild als größte Probleme

Die Stimmung gegenüber Migranten im Land hat sich weiter verschlechtert. Das zeigen Ergebnisse des Integrationsbarometers 2025, den die zuständige Ministerin Claudia Plakolm (ÖVP) am Freitag veröffentlichte.

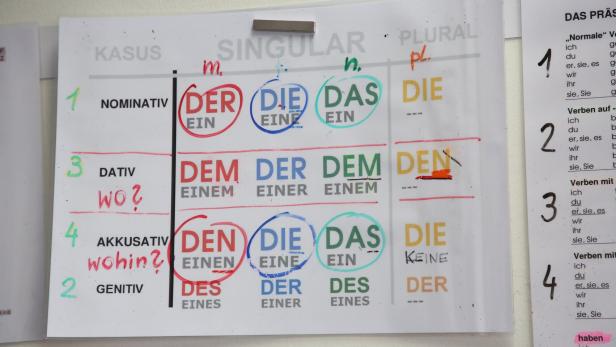

Als größte Probleme werden von den befragten Österreicherinnen und Österreichern mangelnde Deutschkenntnisse, die Einstellung gegenüber Frauen und der politische Islam gesehen. Während das Zusammenleben mit Vertriebenen aus der Ukraine von 54 Prozent der Befragten als positiv bewertet wird, sind in Bezug auf anderen Migrantinnen und Migranten nur 27 bis 32 Prozent positiv eingestellt.

Integrationsministerin Plakolm sieht die Regierung in ihren Maßnahmen bestätigt: 88 Prozent der Befragten begrüßen, dass Flüchtlinge innerhalb einer bestimmten Frist Grundkenntnisse in Deutsch lernen müssen und ansonsten Sanktionen drohen. So groß ist auch der Anteil jener, die strengere Maßnahmen und Sanktionen bei Sozialleistungen begrüßen. Das Integrationsangebot halten 70 Prozent für ausreichend.

"Wer in Österreich leben will, muss Deutsch lernen, arbeiten und sich an unsere Regeln und Werte halten. Das sehen auch neun von zehn Österreichern so", sagt Plakolm und verspricht: "Wir werden das mit dem neuen Integrationsprogramm konsequent einfordern." Die Regierung werde die Menschen "mit Nachdruck" dazu bringen, sich zu integrieren, "notfalls auch mit Sanktionen".

Der Integrationsbarometer basiert auf einer Befragung von 1.000 österreichischen Staatsbürgerinnen und Staatsbürgern, die in der Zeit von 2. bis 13. Mai telefonisch und online im Auftrag des Österreichischen Integrationsfonds (ÖIF) von Peter Hajek Publik Opinion Strategies durchgeführt wurde.

Laut Hajek sieht die österreichische Wahlbevölkerung Zuwanderung und Integration seit längerer Zeit mit Sorge, es gebe aber auch positive Signale: So werde etwa das Zusammenleben im Arbeitsumfeld vielfach als gut erlebt. Und: "Die Befragten sehen sowohl Zuwanderer als auch Einheimische in der Verantwortung, denn den Menschen ist bei aller Skepsis bewusst, dass Integration auf Gegenseitigkeit beruht."

88 Prozent sind für Deutsch-Frist

Der Plan der Regierung, den Familiennachzug auszusetzen, wird von den Befragten mehrheitlich unterstützt: 56 Prozent wollen, dass dieser möglichst lange ausgesetzt wird, 24 Prozent nur so kurz wie unbedingt notwendig und neun Prozent sind ganz gegen den Stopp.

88 Prozent sind "sehr" bzw. "eher" dafür, dass eine Frist gesetzt wird, Grundkenntnisse in Deutsch zu lernen, und dass andernfalls Sanktionen drohen. Ebenso viele sind für stärkere Maßnahmen gegen Zwangs- und Kinderehen und gegen religiös motivierten Extremismus sowie für stärkere Kontrollen gegen Sozialmissbrauch.

Ein Kopftuchverbot an Schulen für Mädchen unter 14 Jahren unterstützen 74 Prozent.

Kritischer gesehen wird, dass ausreisepflichtige Menschen finanziell unterstützt werden. Die Starthilfe für freiwillige Rückkehrer beträgt bis zu 900 Euro und zielt laut Innenministerium darauf ab, die Betroffenen vorzubereiten und "die Ankunft sowie die nachhaltige Reintegration in die Gesellschaft des Ziel- bzw. Herkunftsstaates zu erleichtern". Laut Integrationsbarometer befürworten das nur 58 Prozent der Befragten; 35 sind dagegen.

Schlechte Einstellung hat sich verfestigt

Beim Themenblock Integration zeigen sich (wenn auch nur leichte) Verschlechterungen: So sind 70 Prozent der Befragten der Ansicht, dass das Land den Zuzug von Flüchtlingen und Asylsuchenden derzeit (eher) nicht gut bewältigen kann. Im Vorjahr lag der Anteil noch bei 67 Prozent.

70 Prozent empfinden auch die Integration als "eher schlecht" bzw. "sehr schlecht". Nur 24 Prozent empfinden sie als "sehr gut" bzw. "eher gut". Diese Einschätzung habe sich laut Hajek im Zeitverlauf "sehr verfestigt".

Die Verantwortung für das Gelingen der Integration sehen 61 Prozent der Befragten bei den Zuwanderinnen und Zuwandern, und 39 Prozent bei den Einheimischen. Die Werte betrugen 2020 noch 55 vs. 45 Prozent, 2023 waren es 60 vs. 40 Prozent.

Zudem sind 42 Prozent der Meinung, dass die Herausforderungen bei der Integration in den vergangenen zwölf Monaten größer geworden seien. 42 sehen sie als gleichbleibend, neun Prozent als geringer.

Den gesellschaftlichen Zusammenhalt bewerten 45 Prozent als "eher gut" bzw. "gut", 53 als "eher schlecht" bzw. "schlecht". Im November 2024 betrugen diese Werte 49 und 48 Prozent.

Das Zusammenleben mit Zuwanderern allgemein bewerten 64 Prozent als "eher" oder "sehr schlecht", am kritischsten sind die Befragten in Bezug auf Musliminnen und Muslime: 68 Prozent bewerten dieses als "eher" oder "sehr schlecht".

Mit Kriegsvertriebenen aus der Ukraine wird das Zusammenleben deutlich besser bewertet: 54 Prozent finden es "eher" bzw. "sehr gut" und nur 32 "sehr" oder "eher schlecht".

Die größten Problemfelder

Die größte wahrgenommene Herausforderung sind mangelnde Deutschkenntnisse - 59 Prozent sehen dies als "sehr großes Problem". 2024 sagten das 52 Prozent.

Weitere Problemfelder: die Einstellung gegenüber Frauen mit 56 Prozent (2024: 52), der politische Islam mit 56 Prozent (gleich wie 2024) und die erlebte Ausnützung des Sozialsystems mit 56 Prozent (2024: 51).

Einen massiven Anstieg gab es bei der Frage nach "Integrationsschwierigkeiten an Schulen" mit einem Plus von 14 Prozentpunkten. Im Ergebnis sehen 50 Prozent der Befragten hier ein "sehr großes" und 26 ein "eher großes Problem".

Auch das persönliche Sicherheitsgefühl hat sich laut Integrationsbarometer verschlechtert: 49 Prozent der Befragten fühlen sich heute weniger sicher als vor einem Jahr, 44 Prozent nehmen keine Veränderung wahr und für sechs Prozent hat sich das Sicherheitsgefühl "eher" oder "deutlich" verbessert. Im Sommer 2020 lagen die Werte bei 30, 62 und sieben Prozent.

In der Gesamtbetrachtung betrifft die größte Sorge der Befragten die Preise für Strom, Heizen und Lebensmittel: 71 Prozent sind „sehr oft“ bzw. „öfter“ besorgt. An zweiter Stelle stehen Engpässe in der Gesundheitsversorgung, dann folgen Migrationsthemen.

Die Klimaerwärmung besorgt nur noch 22 Prozent „sehr“ (und 29 „öfter“). Der Höchstwert wurde im Juli 2019 mit 39 Prozent erreicht.

Kommentare