Wie die Politik die Güterzüge ausbremst

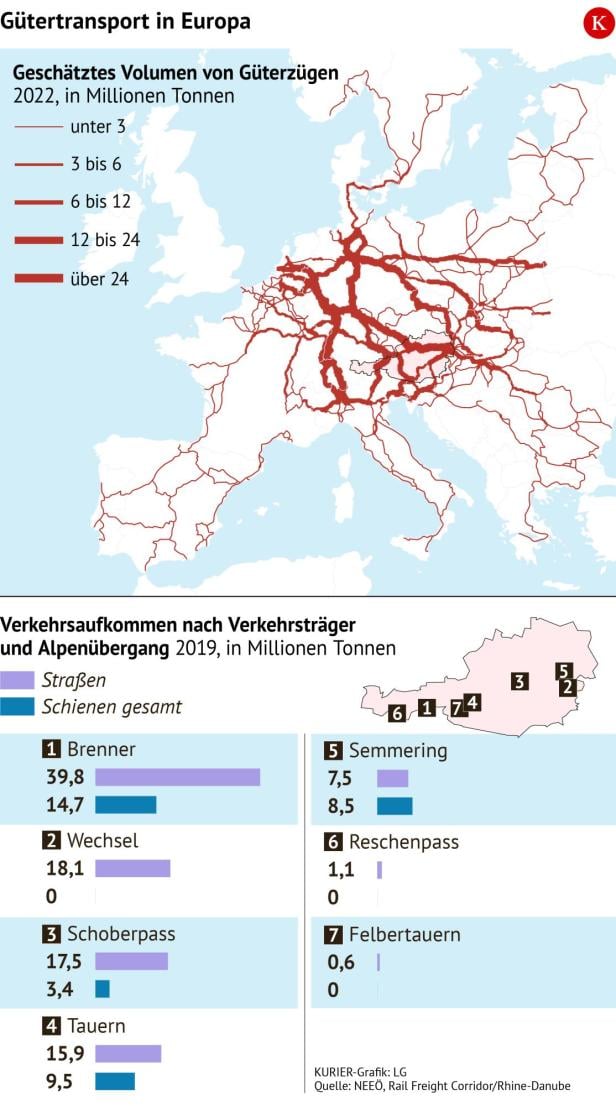

„Bahn statt Straße.“ „Weg von der Straße, rauf auf die Schiene.“ „Die rollende Landstraße“: Seit Jahrzehnten versprechen Bundes- und EU-Politiker, dass demnächst die Straßen vom Lkw-Verkehr entlastet werden, weil die Güter auf die Bahn kommen. Am Donnerstag findet einmal mehr eine „PR-Show“ am Brenner statt. Gefeiert wird der Durchbruch beim Brenner-Basistunnel (Baubeginn 2014), der das Unterinntal und den Brennerpass ab Mitte der 2030er-Jahre entlasten soll.

Obwohl das politische Ziel schon lange klar ist, scheitert die Umsetzung in der Realität an einer Vielzahl von tiefgreifenden, historisch gewachsenen und bürokratischen Hürden. Kaum zu glauben ist, dass in den USA, dem Autoland schlechthin, deutlich mehr Güter mit der Bahn als mit Lkw transportiert werden – eben weil dort die Regeln wirklich vereinheitlicht sind.

Der KURIER sprach dazu mit Mitgliedern des „NEEÖ“, dem „Netzwerk Europäischer Bahnen Österreich“, das sind heimische private Güterbahnbetreiber, die ihrer Frustration erstmals Luft verschaffen.

Ein Überblick, womit die privaten Güterbahn-Betreiber seit Jahrzehnten zu kämpfen haben:

Grenzüberschreitend

Die eigentliche Stärke der Bahn – der Transport großer Mengen über lange Strecken – wird durch die Komplexität an den innereuropäischen Grenzen massiv behindert. Wie auch beim Personenverkehr gilt: Jedes Land schreibt für den Bahnbetrieb die jeweilige Amtssprache vor. Dies zwingt Unternehmen, an jeder Grenze das Personal zu wechseln, da ein Lokführer in der Regel nicht die Sprachen aller Transitländer beherrscht. Dies führt zu erheblichem Zeitverlust, erhöhtem Personalaufwand und einem komplexen Betriebsablauf. Der Vorschlag, überall Englisch zu etablieren, wie es in der Luftfahrt üblich ist, wird politisch nicht aufgegriffen.

Streckenkenntnis

Ein Lokführer darf eine Strecke nicht einfach befahren, sondern muss eine zertifizierte „Streckenkenntnis“ erwerben, indem er die Route zuvor mehrmals unproduktiv mitfährt. Diese Kenntnis verfällt nach einem Jahr, sofern die Strecke nicht befahren wurde. Dies macht den Personaleinsatz extrem teuer und unflexibel. Ganz anders bei Lkw-Fahrern. die brauchen nur einen Führerschein, keine Ortskenntnisse und müssen keine EU-Sprache können.

Technik

Selbst wenn diese personellen Hürden überwunden sind, verhindern technische Inkompatibilitäten einen reibungslosen Verkehr: Europaweit gibt es historisch bedingt unterschiedliche Strom- und Spannungssysteme, verschiedene Signalsysteme und Zugsicherungssysteme – eine Vereinheitlichung findet nicht statt. So sind der Einsatz von Mehrsystem-Lokomotiven nötig, diese sind in der Anschaffung wesentlich teurer.

Sicherheit

Eigentlich gäbe es ein „European Train Control System“ (ETCS), das vor 25 Jahren als einheitliche europäische Lösung konzipiert wurde, aber durch „nationale Sonderausführungen“ eben nicht vereinheitlicht ist.

Nachrang

Dazu kommt, dass der Personenverkehr Vorrang vor dem Güterverkehr hat. Oft fehlen aber Ausweichgleise, auf denen ein Güterzug einen schnelleren Personenzug überholen lassen kann. Güterzüge müssen oft anhalten und warten, was zu massiven Verspätungen und mangelnder Planbarkeit führt. Der Vorschlag, den Güterverkehr in die Nacht zu verlagern, scheitert an Nachtfahrverboten.

Zug-Zulassung

Unverständlich ist auch, dass im Gegensatz zu einem Lkw, der mit einer einzigen Zulassung in ganz Europa fahren darf, jede Lokomotive und jeder Waggon für jedes einzelne Land, in dem er eingesetzt werden soll, eine separate Zulassung durchlaufen muss. Das kostet – und ist enorm aufwendig.

Rollende Kosten

Bahnen zahlen für jeden gefahrenen Kilometer eine Gebühr („Trassenpreis“) sowie hohe und volatile Strompreise. In Deutschland wurden die Trassenpreise seit 2022 verdoppelt. Im Gegensatz dazu sind die Maut-Kosten für Lkw oft nicht kostendeckend, in vielen Ländern gibt es keine Maut.

Rollende Landstraße

Das Konzept, bei dem ganze Lkw inklusive Zugmaschine auf Züge verladen werden, hat aus Sicht der Transporteure keine Zukunft. Denn die für die „Rollende Landstraße“ benötigten Waggons haben kleine Räder und sind dadurch extrem teuer in der Wartung. Das System, sagt der NEEÖ, ist also ineffizient. Stattdessen wäre eine zukunftsfähigere Alternative der unbegleitete kombinierte Verkehr, bei dem nur die Waren vom Lkw auf die Schiene – um am Zielort wieder auf den Lkw – verladen werden.

Fazit

Obwohl Politiker auf allen Ebenen die Probleme kennen, fehlt aus Verbandssicht den Güterzugbetreibern der Wille, die nationalen Bürokratien und Partikularinteressen zu überwinden und verbindliche, einheitliche europäische Regeln durchzusetzen. „Wir brauchen als Schienengüterverkehr ein faires Level Playing Field mit dem Lkw-Transport, damit wir langfristig überleben können“, beschreibt das NEEÖ-Mitglied Heinrich Juritsch das schwierige Geschäftsumfeld. Sein Kollege Werner Hecking, Obmann des NEEÖ, fasst zusammen: „Ein einheitlicher europäischer Eisenbahnraum erfordert einheitliche europäische Regelungen und den Abbau von Bürokratie.“

Kommende Woche wird man sich am Brenner einmal mehr davon überzeugen können, was die Spitzenpolitik bereit ist, zu tun, um die Lkw von der Straße zu holen.

Kommentare