Immer weniger Wähler: Ist unsere Demokratie noch repräsentativ?

Um die Demokratie und deren Akzeptanz ist es nicht zum Besten bestellt, insbesondere nicht in Ballungsräumen wie der Bundeshauptstadt.

Zu diesem Schluss kommen die Demokratie-Forscher und Politikwissenschafter Gerd Valchars (Universität Wien) und Martina Zandonella (Foresight-Institut). Denn während die Zahl der Einwohner in Wien deutlich, nämlich um 100.000 (16 %) gestiegen ist, sinkt die der Wahlberechtigten um mehr als 23.000 Personen.

Der Trend ist auch österreichweit zu beobachten. Und er stellt das Land bzw. die institutionalisierte Politik vor eine Herausforderung: Die "legitimatorische Basis", man könnte auch sagen: die Akzeptanz des gegenwärtigen Systems, gerät zunehmend in Schieflage.

"Die absolute Mehrheit der in Wien lebenden Menschen hat nicht an der Landtagswahl teilgenommen", sagt Valchars.

Wie kommt er auf die Zahl?

Zusätzlich zu den 24 Prozent all derer, die am Wahlsonntag grundsätzlich nicht vom Wahlrecht Gebrauch gemacht haben, sind in der Bundeshauptstadt weitere 35 Prozent der Menschen zwar altersmäßig im wahlfähigen Alter, dürfen aber nicht teilnehmen, weil sie keinen österreichischen Pass besitzen (in Österreich ist das aktive Wahlrecht bei Landtags- und Nationalratswahlen an die Staatsbürgerschaft gebunden).

Der Effekt, den Valchars und Zandonella beobachten, ist mehrfach problematisch.

Abgewandt

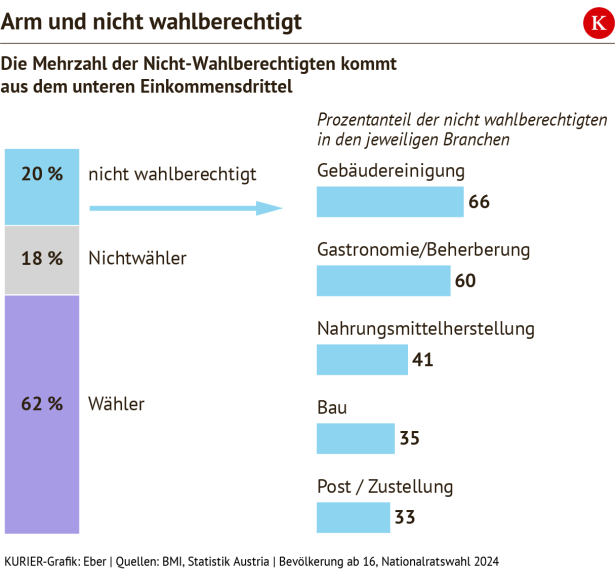

Abgesehen davon, dass eine zunehmende Zahl an Personen nicht an politischen Prozessen teilnimmt und sich daher von diesen abwendet, ist die Verteilung derer, die an Wahlen nicht teilnehmen dürfen, zunehmend ungleich verteilt - und das entlang ökonomischer Kriterien. Die Mehrzahl der Nicht-Wahlberechtigten kommt aus dem unteren Einkommensdrittel, Berufsfelder wie die Gebäudereinigung, der Bau, die Gastronomie oder die Nahrungsmittelherstellung sind auffallend stark vertreten. Eine Zahl dazu: Fast sieben von zehn Menschen, die im Bereich der Gebäudereinigung arbeiten, dürfen nicht wählen; in der Gastronomie sind es sechs von zehn.

"Für das untere Einkommensdrittel hält die Demokratie ihre Versprechen nicht bzw. nicht mehr", sagt Zandonella. Sieben von zehn Menschen mit besonders geringem Einkommen stimmen der Aussage zu "Die Politik behandelt mich als Mensch zweiter Klasse". Und während im obersten Einkommensdrittel immerhin 60 Prozent der Menschen mit dem politischen System zufrieden sind, sind es beim unteren Drittel nur 21.

Was kann man tun, um die Situation zu verbessern bzw. Demokratie-Bewusstsein und -Zufriedenheit zu stärken?

Neben Überlegungen, das aktive Wahlrecht auf Nicht-Staatsbürger auszuweiten, wie dies in anderen europäischen Ländern der Fall ist, plädieren Valchars und Zandonella dafür, mehr politische "Alltagserfahrungen" zu ermöglichen.

Ein Weg sind die Bürgerräte, wie sie die vergangene Bundesregierung eingerichtet hat. Valchars hält derartige Foren für sinnvoll, da Demokratie nicht durchs Hören, sondern vor allem durch die Erfahrung gewinne. "Die meisten Menschen arbeiten in hierarchisch organisierten Unternehmen", sagt Valchars. Deshalb fehle ihnen die positive Erfahrung mit basisdemokratischen Prozessen im Alltag. Bürgerräte könnten dies ein Stück weit ändern bzw. mittel- und langfristig zu positiven Erfahrungen und damit einer stärkeren und resilienteren Demokratie beitragen.

Kommentare