Killer, Spione, Geheimbotschaften: Wie es zum historischen Deal mit Russland kam

Kremlherr Putin begrüßt noch am Rollfeld am Flughafen in Moskau den freigelassenen "Tiergartenmörder" von Berlin, Wadim Krasikov

Sieben Flugzeuge - aus den USA, Deutschland Polen, Slowenien, Norwegen und Russland kommend - landeten Donnerstag Abend nahezu gleichzeitig auf dem Flughafen von Ankara. Dort endete mit dem Austausch von insgesamt 26 Gefangenen der aufsehenerregendste und umfassendste geheimdiplomatische Kraftakt seit Jahrzehnten. Ein Coup, der schon länger als ein Jahr vorbereitet wurde - und der ohne die Freilassung des sogenannten "Tiergartenmörders" von Berlin, Wadim Krasikov, nie über die Bühne gegangen wäre. Spione von CIA und FSB; Spitzendiplomaten, Geheimverhandler, mehrere Regierungschefs, Staatspräsidenten und ein Oligarch hatten am größten Gefangenenaustausch zwischen Russland und dem Westen seit Ende des Kalten Krieges mitgewirkt.

Wie hat es begonnen?

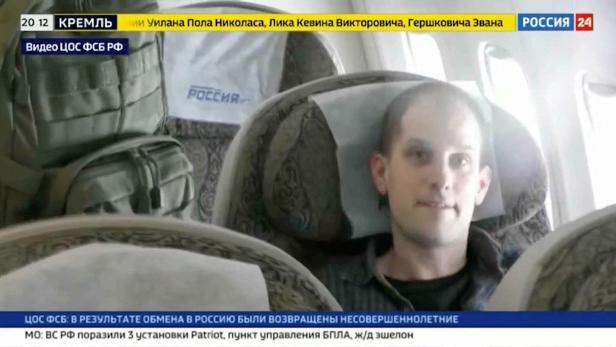

Zunächst mit - vergeblichen - Bemühungen der USA, den bereits seit 2018 in Russland inhaftierten amerikanischen, früheren Marine-Soldaten Paul Whelan freizubekommen. Als Moskau schließlich im März des Vorjahres auch noch den jungen US-Journalisten Evan Gershkovich verhaftete und ihm Spionage vorwarf, war im US-Außenministerium bald klar:

Evan Gershkovich wurde in Moskau zu 16 Jahren Haft verurteilt

Russland inhaftiert Amerikaner als eine Art Pfand, um sie bei einem möglichen Austausch mit im Westen einsitzenden russischen Gefangenen austauschen zu können.

Ein früherer Oberst des FSB

Bald wurde offensichtlich, wen Russland wirklich wollte: Wadim Krasikov, den Tiergartenmörder von Berlin. Krasikow war Ende 2021 zu lebenslanger Haft in Deutschland verurteilt worden. Der frühere Oberst einer Spezialeinheit des russischen Geheimdienstes FSB hatte im August 2019 einen tschetschenischstämmigen Georgier im Kleinen Tiergarten in Berlin erschossen.

Er soll Präsident Putin bereits aus seiner Dienstzeit in St-Petersburg bekannt, sogar ein Freund des Kremlherrn gewesen sein - was erklärt, warum Putin sich allen Gefangendeals verweigerte, wenn nicht auch Krasikov mit dabei wäre.

Doch den verurteilten Mörder nach Russland ausreisen zu lassen, blieb sowohl für Deutschlands Außenministerin Annalena Baerbock als auch für Kanzler Olaf Scholz lang Zeit absolutes Tabu, alles Drängen der USA half nichts.

Erst als Scholz zu Jahresbeginn US-Präsident Joe Biden in Washington besuchte, soll er, wie Zeuges des Treffens später der New York Times berichteten, zum US-Staatschef gesagt haben: "Für dich mache ich es" - unter der Vorgabe, dass gegen den Tiergartenmörder der in russische Haft sitzende Dissident Alexej Navalny ausgetauscht würde.

Der Oligarch fühlte vor

Schon Monate zuvor hatte der Chefgeiselverhandler des US-Außenministeriums, Roger Carstens, ausgelotet, ob sich Putin auf solch einen Deal überhaupt einlassen würde. Zufälligerweise hatte Carstens bei einem Besuch in Tel Aviv erfahren, dass auch der russische Oligarch Roman Abramowitsch in der Stadt war. Worauf er den Milliardär in einem Strandhotel traf und ihn bat, Putin zu fragen. Das werde der russische Präsident wohl kaum wollen, gab sich Abramowitsch skeptisch. Doch nach einer Woche kam die Nachricht: Putin wolle doch.

Alle Vorbereitungen für den Austausch waren bereits angelaufen, als im Februar die Nachricht kam: Navalny ist tot, in der Haft unter ungeklärten Umständen gestorben. Damit schien auch der geplante Gefangenendeal zwischen Russland und dem Westen erledigt.

Nach kurzer Schockpause entwickelten die Strategen in den USA einen neuen Plan: Das "Problem muss ausgeweitet werden", hieß nun die Vorgabe:

Gershkovic wird von seiner Mutter umarmt, US-Präsident Biden kam zur Begrüßung in Washington zum Flughafen

In den geplanten Deal sollten nun viel mehr Gefangene aufgenommen werden - nämlich inhaftierte russische Spione in Slowenien, in Polen und Norwegen, zusammen mit dem Tiergartenmörder zehn Russen. Das ermöglichte wiederum - und darüber sollte vor allem das zögernde Deutschland geködert werden - mehrere russische Dissidenten auf die Liste der zu Befreienden zu setzen. Darunter befand sich etwa der Aktivist und unter schweren gesundheitlichen Problemen leidende Wladimir Kara-Mursa, aber auch die US-russische Journalistin Alsu Kurmasheva und Evan Gershkovich.

Ende Juni präsentierten CIA-Offiziere in einer Stadt im Nahen Osten ihren Konterparts vom FSB die Namensliste für einen möglichen Gefangenaustausch. Eine Antwort aus Moskau blieb zunächst aus.

Doch als die beiden Journalisten Gershkovich und Kurmasheva im Juli in Schnellverfahren zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt wurden, kam in den USA Hoffnung auf: Beendete Prozesse sind in Russland Voraussetzung dafür, dass ein Gefangener möglicherweise ausgetauscht werden darf.

Und dann auch noch: Die auf der Namensliste stehenden russischen Personen waren plötzlich tagelang aus ihren bisherigen Gefängnissen verschwunden - ein Zeichen dafür, dass sie verlegt werden, entweder in noch schlimmere Haftanstalten oder in Richtung Flughafen zur Ausreise.

Die befreite russisch-amerikanische Journalistin Alsu Kurmasheva

Dann ging es blitzartig. Donnerstag Abend erst die Flüge nach Ankara. Dann nach Moskau, wo schon Putin am Rollfeld stand und Tiergartenmörder Krasikov umarmte. Die andere Maschine nahm Kurs auf Washington, wo bereits US-Präsident Biden und seine Vize Kamala Harris warteten.

Eine Annäherung zwischen Russland und den USA sei dieser Gefangenenaustausch auf keinen Fall, betonte das Weiße Haus später. Vielmehr hätten beide Staaten ihre Interessen umgesetzt: "Jede Seite hat bekommen, was sie wollte."

Kommentare