Die milliardenschwere Familien-Dynastie, die Schweden finanziert

Er könnte ein Angestellter hier sein, unbedeutend, ein Rädchen im System. „Hej“, sagt Marcus Wallenberg leise, ein älterer Herr, schwarzes Sakko, gestreifte Krawatte. Er winkt freundlich in die Runde, an der Wand hinter ihm hängt ein Porträt.

Es zeigt: ihn.

In der Stockholmer Zentrale der SEB, einer der ältesten Banken Schwedens, sind die Bilder überall. Marcus allein, mit Cousin Jacob, im nächsten Raum zu dritt mit Peter. Omnipräsent sind die drei Wallenbergs aber nur hier, in ihren eigenen Gebäuden. In den Boulevardblättern findet man sie nicht, ebenso wenig auf den Listen der Reichen der Welt. Dabei wären sie dort vorn dabei: Gut 250 Milliarden Dollar schwer ist Dynastie laut Financial Times, damit spielt die Familie in einer Liga mit den Walmart-Familie Walton und der Hermès-Dynastie – und die gehören zu den reichsten der Welt.

Fruchtbare Symbiose

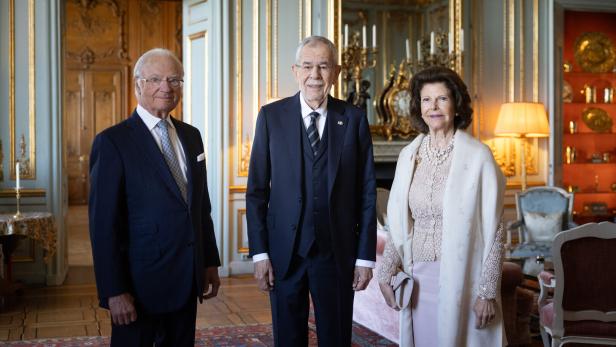

In Schweden aber zählen andere Kategorien, der Gemeinnutz, die Zurückhaltung. Und die hat die Familie perfektioniert. Die Wallenbergs haben mit dem Mediengigant Ericsson, dem Rüstungsriesen Saab, Scandinavian Airlines oder AstraZeneca gefühlt das halbe Land im Griff, stellen jedenfalls gut ein Drittel des schwedischen Aktienmarkts. Wenn Marcus Wallenberg aber wie beim Besuch von Alexander van der Bellen und WKO-Präsident Harald Mahrer in seiner altehrwürdigen Bank sagt, „wir sind nur ein Haufen kleiner Tech-Freaks“, dann will man das irgendwie glauben: Das Vermögen der 150 Jahre alten Dynastie parkt nämlich in diskreten Stiftungen, und was die abwerfen, muss für Forschung und Bildung zurück in die Gesellschaft fließen – so will es das Familienvermächtnis.

200 Millionen jährlich rinnen so in Bereiche, die in anderen Ländern der Staat finanzieren muss. Eine Symbiose, von der beide Seiten etwas haben: Die drei ergrauten Cousins haben sich so eine dominante Position in der Politik gesichert, ohne selbst politisch aktiv zu sein – kein Denkmal, kein Park ist nach nach ihnen benannt. Umgekehrt sorgt die Familie dafür, dass Firmen nicht in die Hände ausländischer Hedgefonds fallen, das sorgt für gesellschaftspolitischen Zusammenhalt. „Hier kommt niemand an Wallenberg vorbei“, sagen die, die die Familie von innen kennen. Marcus Wallenberg selbst nennt das „doppelte Verantwortung“: Seine Firmen müssten Profit machen, dann hätten alle Schweden was davon.

Behäbige Politik

Dieser Kapitalismus mit sozialem Antlitz lockt Wissenschaftler aus aller Welt an, denn die Wallenberg-Stipendien sind bestens dotiert und ermöglichen Zugang zu High-Tech-Industrie. Der Staat ist Nutznießer, Schweden wurde so in Europa zu einer der führenden Nationen in puncto Forschung und Entwicklung.

Die Wallenbergs haben daran wohl mehr Anteil als der Staat. Das ermöglicht ihnen aber auch, der Politik einen Schubs zu geben, wenn die zu behäbig ist, etwa bei der Künstlichen Intelligenz: Die wird nicht nur den Jobmarkt, sondern alle Lebensbereiche komplett umkrempeln – 2030 werden die großen Sprachmodelle etwa den Energiebedarf der halb E-Auto-Flotte des Landes haben, die Netzkapazität muss sich in den kommenden 20 Jahren verdoppeln.

Platz fünf weltweit

Mehr als 500 Millionen investiert die Familie deshalb in den nächsten 15 Jahren in KI-Forschung, das ist etwa das doppelte Jahresbudget der ganzen Uni Graz. Man will Schweden „zur KI-Nation machen“, heißt es selbstbewusst, und das ist nicht übertrieben: Nur in den USA, China, Großbritannien und Deutschland wird mehr privat in KI-Forschung investiert; und die haben deutlich mehr Einwohner als das Elf-Millionen-Land.

Österreich kann da nicht mithalten, doch das hat nicht nur mit dem Faktor Wallenberg zu tun. Forscher hierzulande prangern schon lange an, dass Geld für KI fehle; Sepp Hochreiter, einer der globalen Vorreiter der Technologie, fragte letztens sogar öffentlich: „Wie blöd kann man eigentlich sein?“

Van der Bellen und Mahrer formulieren das bei ihrem Schweden-Besuch freilich nicht so hart, aber Aufholbedarf sehen auch sie. „Die Schweden haben uns da etwas voraus“, sagt der Bundespräsident, und WKO-Chef Mahrer sagt vorsichtig: „Das würde ich mir für uns auch wünschen.“

Marcus Wallenberg würde dem wohl zustimmen, vor allem aus wirtschaftlicher Sicht. Laut einer neuen Studie könnte Generative KI Österreichs BIP nämlich jährlich um 0,3 bis 0,7 Prozent erhöhen – aber nur, wenn dafür auch investiert wird.

Hinweis: Die Reise erfolgte auf Einladung der Präsidentschaftskanzlei. Die Kosten werden zum Teil von der Präsidentschaftskanzlei und zum Teil vom KURIER getragen.

Kommentare