Wer zuletzt lacht: Warum die EU nicht verloren ist

Europa ist schon zur Tagesordnung übergegangen: Die europäischen Granden verhandeln darüber, ob der bei den Europa-Wahlen siegreiche EVP-Chef Juncker auch tatsächlich Kommissionspräsident werden soll, und sie feilschen um die anderen Posten. So als hätte es die ersten Plätze der populistischen anti-europäischen Parteien in Frankreich, Großbritannien, Polen und Dänemark bei der Europa-Wahl nicht gegeben. Muss dieses Erstarken der EU-Gegner Angst um Europa machen? Nein, sagt der renommierte deutsche Politikwissenschaftler und Universitätsprofessor Werner Weidenfeld – zumindest dann, wenn Europa nicht zur Tagesordnung übergeht.

KURIER: Herr Professor, 28 Länder haben gewählt – gibt es dennoch die eine gemeinsame Erkenntnis aus der Europawahl?

Themenloser und undramatischer Wahlkampf? Arbeitslosigkeit und Zuwanderung zum Beispiel waren doch Themen?

Arbeitslosigkeit, Jugendarbeitslosigkeit wurden viel erwähnt, Sie haben recht, aber es wurden ja keine Lösungsstrategien angeboten.

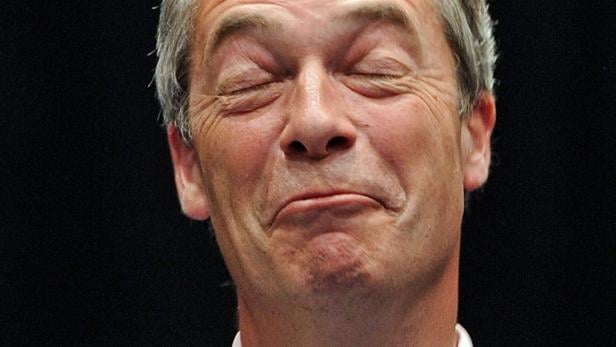

Da punkten dann die Populisten, bei denen es nach der Wahl viele lachende Gesichter gab?

Ja klar, ohne strategische Lösungsangebote bleibt die müde Mitte der Wahl stärker fern als die extremen Ränder. Außerdem: Wir haben eine hochkomplexe Lage in Europa, und mehr als 70 Prozent der Menschen sagen, sie verstehen sie nicht. Wenn Sie aber in einer komplexen Lage ein dramatisches Erklärungsdefizit haben, schaffen Sie den Markt für einfache Slogans – einen besseren können sich die Bewegungen am extremen Rand nicht ausdenken.

Wie besorgt muss uns das Anwachsen der europakritischen bis -feindlichen Populisten im Europaparlament machen?

Es wird die EU nicht umbringen. Aber man muss überlegen, wie man die Ursachen für dieses Erstarken bekämpft, damit sich das nicht weiter steigert. Also das erwähnte Erklärungsdefizit abbauen und den strategischen Entwurf bieten, bei dem sich die Menschen pro oder kontra einordnen können.

Aber wie soll das "Europa" tun, wenn die Wahlentscheidungen dann doch hauptsächlich, wie in Frankreich, aus innenpolitischen Motiven fallen?

Für den Erfolg des Front National gibt es ein ganzes Paket von Ursachen, zu sagen, das ist eine rein innerfranzösische Geschichte, ist zu kurz gegriffen: Innerfranzösisch ist die Unzufriedenheit mit den Regierenden, ja. Aber wenn jemand als Antwort auf das Erklärungsdefizit aus Europa die große Nation anbietet, wie Marine Le Pen, dann sind die Franzosen halt sehr ansprechbar dafür. Zumal Le Pen viel softer auftritt als einst ihr Vater.

Wie sehr beunruhigt einen überzeugten Europäer, dass die Wahlsieger in Frankreich und in Großbritannien die EU von innen blockieren bzw. überhaupt aus ihr austreten wollen?

Denen stehen in Europa ja pro-europäische Profis gegenüber. Wenn die jetzt nur Däumchen drehen, dann wird sich diese Raus-aus-Europa-Tendenz ausdehnen. Wenn die aber jetzt aktiv werden, können sie dieses Lager auch wieder in den Griff bekommen. Als in Großbritannien zum Beispiel mit Camerons Europa-Rede das Thema zum ersten Mal intensiver aufgegriffen wurde, ist die pro-europäische Linie in den Umfragen angewachsen!

Der Europa-skeptische Block im Parlament ist keine Gefahr?

Also erstens meinen die nicht alle das Gleiche. Die Extremisten sind untereinander zerstritten. Das sind ja alles Individualisten, von denen hält sich jeder selbst für den Größten, warum soll man sich da bei anderen unterordnen? Also wird es am Ende vielleicht gar keine vitale gemeinsame Fraktion der Europa-Skeptiker geben, so wie es die bisher ja auch nicht gab. Außerdem: Wenn von 751 Abgeordneten rund 100 in dem populistischen Eck sind, dann sind ja immer noch 651 für Europa aktiv. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die sich von der Minderheit zermahlen lassen.

In Großbritannien steht nächstes Jahr das Referendum über einen Austritt bevor – was hieße ein solcher für Europa?

Es gibt Befürchtungen, das Erstarken der Europa-Skeptiker könnte die Europa-Parteien dazu bewegen, sich selbst mehr Europa-skeptisch zu geben.Das beste Beispiel ist die CSU in Bayern, die mit genau so einer Taktik krachend verloren hat. Das geht daneben: Wenn überzeugte Europa-Parteien plötzlich auch auf skeptisch machen, verlieren sie weiter, weil der skeptische Wähler wählt das Original, nicht die Kopie. Daher habe ich die Hoffnung, dass die traditionellen Europa-Parteien nach diesem Wahlergebnis aufwachen und die Überzeugungs-/Deutungs-/Erklärungsleistung ernster nehmen.

Darauf hätten sie nicht vorher kommen können?

Man könnte sagen, der müde Wahlkampf war so eine Art Atempause nach der Krise und dem Lernprozess, wie damit umzugehen ist, Stichwort Fiskalpakt, Bankenunion. Jetzt nach der Atempause muss es strategisch weitergehen, und wenn das überzeugend vermittelt wird, dann kann das europäische Projekt eine strahlende Zukunft haben.

Im Moment geht’s vor allem um die Personalfrage: Merkel will den zu starken Juncker als Kommissionspräsidenten verhindern – eine gute Optik?

Die wie aussieht?

Es muss außer Zweifel stehen, wer den Führungsimpuls gibt. Wenn Sie das heute fragen, dann sagen die einen "der Ratspräsident", der Nächste sagt "der Kommissionspräsident", wieder ein anderer sagt "der Vorsitz im Eurorat", oder ist es dann doch der Parlamentspräsident, oder sind es die führenden Regierungschefs? Ein kurioses Beispiel: Als der Friedensnobelpreis an die EU vergeben wurde, haben die alle jeweils gesagt "danke, danke, ich nehme ihn entgegen", dann haben sie tagelang gestritten, wer ihn nun entgegennimmt, und dann einigten sie sich, es gemeinsam zu tun. Nein, die Führungsfrage muss geklärt werden. Da ist es zweitrangig, ob das über die Aufwertung des Rats- oder des Kommissionspräsidenten geschieht oder über die Zusammenführung von Ämtern, es muss nur passieren.

Trotzdem sind Sie nach der EU-Wahl Optimist, nach dem Motto "Wer zuletzt lacht ..."?

Ich vergleiche das mit der pessimistischen Stimmung in den Siebziger- und Achtzigerjahren, als es in Europa den Begriff "Eurosklerose" gab, vom Untergangskontinent die Rede war. Was hat man gemacht? Man hat eine große Strategie entwickelt, 279 Gesetze für die Vollendung des Binnenmarktes, einen Zeitplan dafür gemacht, begleitet von einem riesigen Informationsprogramm – da konnte jeder nachschlagen, wie viel er verdient am Binnenmarkt, wenn er kommt. Das war der große Aufbruch – durch eine strategisch klare Antwort.

Wie immer bei großen Entscheidungen in Brüssel sind alle Augen auf Angela Merkel gerichtet – die deutsche Kanzlerin gibt auch bei der Bestellung des nächsten Kommissionschefs den Ton an. Doch das Schnüren des großen Personal- und Programmpaketes für die kommenden fünf Jahre – u. a. werden Nachfolger für Parlamentspräsident Martin Schulz, Ratspräsident Herman Van Rompuy, Außenbeauftragte Catherine Ashton sowie eventuell ein hauptamtlicher Eurogruppen-Chef ("Euro-Finanzminister") statt Jeroen Dijsselbloem gesucht – ist kein Solo für Merkel.

Es gilt, eine breite Mehrheit im Rat der Staats- und Regierungschefs zu finden. Formal würde für die Bestellung von Kommissionschef und Außenbeauftragtem eine "qualifizierte Mehrheit" reichen. Das heißt: Mindestens 15 von 28 Staaten müssen zustimmen, diese müssen außerdem eine gewisse Anzahl von Stimmen haben, die im Rat unterschiedlich gewichtet sind (Deutschland, Frankreich, Großbritannien und Italien haben mit jeweils 29 die meisten Stimmen, Österreich hat 10).

Doch in der Praxis, um den politischen Frieden im Rat nicht zu stören, sollen die Top-Jobs vor dem Sommer möglichst einstimmig vergeben werden. Dabei geht es nicht nur um Namen, sondern auch um ein "Regierungsprogramm" für die neue Kommission und gemeinsame Vorhaben im Rat.

Der neue "rote Star"

Ein gewichtiges Wort mitzureden haben traditionell die Franzosen. Staatspräsident François Hollande ist nach der Wahlschlappe seiner Sozialisten geschwächt – er wird sich weniger für einen Landsmann bzw. eine Landsfrau ins Zeug legen, um einen Posten zu ergattern, sondern Zugeständnisse für die Wachstumspolitik herausschlagen wollen. Diese Linie vertritt auch der neue Star der Sozialdemokraten, der italienische Premier Matteo Renzi. Er ist der Einzige unter den Regierungschefs, der mit klar pro-europäischer Linie bei der Wahl deutlich dazugewonnen hat. Im Gespräch für einen Top-Job in Brüssel ist immer wieder sein Vorgänger, Enrico Letta.

Britischer Blockierer

Seinem Ruf als Blockierer wird derzeit David Cameron gerecht: Er hielt wenig von der Idee, Spitzenkandidaten für das Amt des Kommissionspräsidenten zu nominieren und lehnt nun Jean-Claude Juncker ab, den er überdies für einen Verfechter von "mehr Europa" hält. Cameron ist als britischer Premier mächtig, aber er steht, schon rein strukturell, im Abseits: Die britischen Konservativen haben vor Jahren die Europäische Volkspartei verlassen, sind auch im EU-Parlament in einer eigenen Fraktion der gemäßigten Euroskeptiker. Im Kreis der Regierungschefs ist Cameron dennoch nicht gänzlich isoliert: Merkel bemüht sich, ihn zu integrieren, um die Beziehung Berlin/London nicht zu belasten. Außerdem steht sie in manchen Fragen dem Briten näher als etwa Hollande.

Unterstützung erhält Cameron auch regelmäßig von den baltischen Staaten und den Skandinaviern. Dem schwedischen (liberal-konservativen) Regierungschef Fredrik Reinfeldt etwa geht die EU-Integration mitunter zu schnell; mit Cameron verbindet ihn – ebenso wie die Dänen – außerdem die Position außerhalb der Euro-Zone.

Geboren 1947, zählt er zu den einflussreichsten deutschen Politikwissenschaftlern. Er studierte Geschichte, Philosophie und Politikwissenschaft in Bonn und hatte später Professuren u.a. in Mainz und an der Pariser Sorbonne inne. Er war zwölf Jahre Koordinator der deutschen Bundesregierung für die deutsch- amerikanische Zusammenarbeit, gehörte zum Beraterkreis von Ex-Kanzler Helmut Kohl und war im Vorstand der Bertelsmann- stiftung. Der 2013 emeritierte Weidenfeld ist Leiter des Centrums für angewandte Politikforschung an der Ludwig- Maximilians-Universität München und Autor zahlreicher Bücher, im Sommer erscheint "Europa – eine Strategie".

Kommentare