Warum China auf dem Balkan immer mächtiger wird

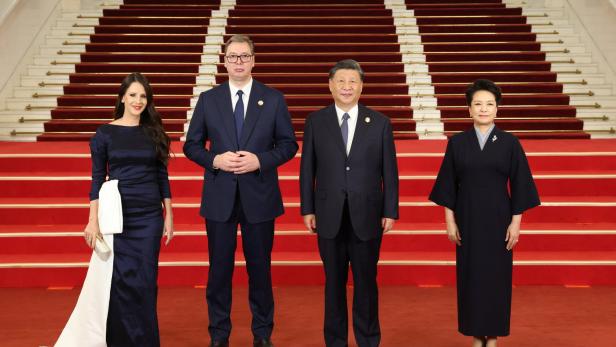

Aleksandar Vučić und Xi Jinping mit ihren Ehefrauen am Dienstag in Peking

Der serbische Präsident Aleksandar Vučić hat die EU diese Woche erneut vor den Kopf gestoßen: Er kam nicht zum Balkan-Gipfel im albanischen Tirana, bei dem es etwa um den EU-Beitritt seines eigenen Landes ging. Brüssel kündigte dort einmal mehr Finanzhilfen in Milliardenhöhe - diesmal sechs Milliarden - für Serbien und die restlichen fünf Westbalkanstaaten an, mit dem ihr Beitrittsprozess beschleunigt werden soll.

Vučić flog wo anders hin: nach Peking, zu Chinas großem Seidenstraße-Gipfel. Aber nicht nur das. Er unterzeichnete auch ein gemeinsames Freihandelsabkommen mit dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping.

➤ Mehr lesen: Seidenstraße-Gipfel - Xi empfängt "Freunde" Putin, Orbán und Vučić

Die Aktion ist nur eins von zahlreichen Beispielen für den politischen Schlingerkurs, den Vučić bereits seit Jahren zwischen verschiedenen Mächten fährt. Lange galt Russland – wenn auch mehr ideologisch als wirtschaftlich – als der große Verbündete der serbischen Bevölkerung auf dem Balkan. Doch nicht zuletzt wegen des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine sichert China sich nun immer mehr Einfluss in der Region.

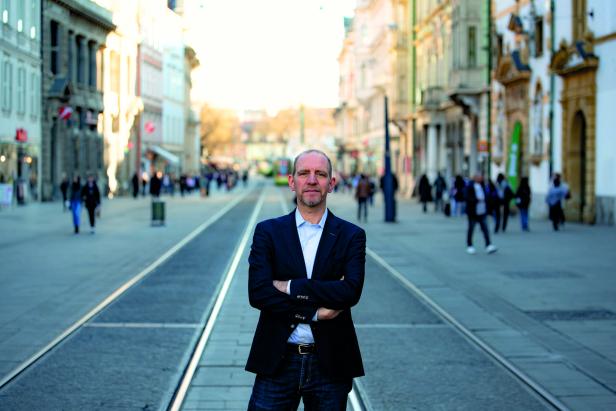

Florian Bieber, einer der wichtigsten Südosteuropa-Experten Österreichs, hat gerade ein Buch über ausländische Mächte auf dem Balkan veröffentlicht.

KURIER: Herr Bieber, in Ihrem Buch geht es um den Einfluss verschiedener Großmächte auf den Westbalkan. Die Region ist und war stets auf finanzielle Unterstützung von außen angewiesen. Ist es denkbar, dass sich das in Zukunft ändert – oder würden „Unterstützer“ wie China und Russland das gar nicht zulassen?

Florian Bieber: Der wichtigste Partner für die Balkanländer ist nach wie vor die EU. Schaut man sich den Handel, die Investitionen, die Unterstützung an, gibt es eigentlich keine Alternative. China ist aufgrund seiner Wirtschaftsmacht in Serbien aber ein durchaus wichtiger Akteur. Gleichzeitig handelt Peking stets eigennützig, schickt kaum Geld ohne Bedingungen.

Von der EU gibt es viel finanzielle Unterstützung ohne Kredite und Rückzahlung. Davon profitiert die Region, aber Akteure wie Vučić spielen das herunter und die Unterstützung aus China und anderen Staaten in die Höhe. Sie versuchen, von allen Seiten das Maximum herauszuholen.

Warum kann Vučić politisch noch immer zwischen Russland, China und dem Westen herumschlingern – trotz russischem Angriffskrieg gegen die Ukraine?

Der Kriegsbeginn in der Ukraine war eine Art Krisenmoment für seinen Kurs. Letztlich ist Serbien als Land, das keine Sanktionen gegen Russland verhängt hat, abgesehen von Belarus, allein in Europa. Aber dann hat Vučić zum Beispiel Munition an die Ukraine liefern lassen, Russland in den UN-Institutionen verurteilt und konnte den Schlingerkurs so aufrechterhalten.

Mit China hat er letztlich einen anderen Partner, auf den er sich verlassen kann, selbst wenn Russland aufgrund der Kriegsentwicklung oder interner Spannungen für ihn wegfallen würde. Hier ist relevant: Als Mitglied im UN-Sicherheitsrat blockiert auch China die Anerkennung des Kosovo, nicht nur Russland.

Südosteuropa-Experte Florian Bieber von der Universität Graz

China ist für Serbien also wichtiger geworden?

Auf jeden Fall. Auch beim finanziellen Engagement ist China mittlerweile sehr viel wichtiger als Russland, das nie ein wichtiger Wirtschaftsakteur in Serbien war. China hat mehr Geld zu bieten und ist attraktiver für Serbien – auch, weil es ein einfacherer und zuverlässigerer Partner ist. Emotional und historisch gesehen ist die Verbindung zu China weniger bedeutsam.

China wird in Serbien als wirtschaftliches Modell gesehen, aber auch als sprachlich und kulturell fremdes Land. Investitionen aus Peking werden kritischer gesehen. Aber die Anbiederung an ein so mächtiges, großes Land poliert gleichzeitig das Image und Gewicht Serbiens auf. Und Vučić tut gern so, als wäre er im globalen Kontext wichtiger, als er ist.

Wie spiegelt sich der Einfluss der verschiedenen Mächte in der Bevölkerung des Balkans wider?

Die serbische Bevölkerung, die ja auch in Bosnien, Montenegro und dem Kosovo lebt, zelebriert die Freundschaft zu Russland – Medien und Filme spielen das jetzt hoch. Unter der muslimischen Bevölkerung, also den Bosniaken und Albanern, wird eine ähnliche Beziehung zur Türkei kultiviert, die ebenfalls historische Erinnerungen hervorruft.

Russland und die Türkei haben den Vorteil von Vertrautheit in der Region. Das ist aber auch ein Nachteil. China hat quasi keine Vorgeschichte dort und wird als ein Weg gesehen, mit dem man zu schneller wirtschaftlicher Entwicklung kommen kann – ohne die Komplikation von Demokratie und Rechtsstaatlichkeit. Das persönliche Lebensmodell ist aber nach wie vor ein westliches. Wer wegzieht, geht nach Wien, Graz oder Zürich und nicht nach Moskau oder Peking.

Umgekehrt leben aber seit dem Krieg in der Ukraine viele Russen in Serbien, oder?

Ja, viele Serben haben jetzt zum ersten Mal direkten Kontakt mit Russen. Es ist für die pro-russischen Nationalisten aber eher eine Enttäuschung. Sie müssen feststellen, dass die über 150.000 Russen in Belgrad – das sind fast zehn Prozent der Stadtbevölkerung – nicht unbedingt pro-Putin sind. Viele von ihnen sind aus pragmatischen Gründen in Serbien, etwa aufgrund der Direktflüge aus Moskau und St. Petersburg oder weil sie vergleichsweise leicht einreisen und dort leben können. Aber die wenigsten von ihnen sehen Serbien als „Bruderland“, wie serbische Nationalisten Russland sehen.

Bei der letzten Regenbogenparade in Belgrad gab es viel mehr Teilnehmer als davor, weil so viele Russen hingingen. Die serbischen Nationalisten sehen Russland eigentlich als Symbol des klassischen Familienbildes und einer Anti-LGBT-Politik. Das alles wird sich sicherlich auf das Russland-Bild der Serben auswirken.

Europäische Staatschefs betonen immer wieder, man dürfe den westlichen Balkan nicht China und Russland„überlassen“. Ist das eine berechtigte Sorge?

Akteure wie Vučić kokettieren ganz bewusst mit China und Russland, um mehr Unterstützung aus dem Westen zu erhalten. Man muss zwischen der tatsächlichen und vermeintlichen Bedrohung unterscheiden. Viele Politiker und Medien, gerade im Kosovo, spekulieren bei Zwischenfällen oft unbegründet über eine Beteiligung Russlands. Das dient dazu, das Bedrohungsszenario hochzuspielen und sich als Opfer darzustellen.

Historisch haben europäische Mächte schon mehrmals über die Zukunft der Balkanstaaten entschieden, ohne mit den betreffenden Völkern zu reden. Beobachten Sie noch immer eine Art europäische „Zwei-Klassen-Diplomatie“, wenn es um den Balkan geht?

Manchmal sicher. Die europäische Integration war und ist hier der „Gamechanger“, weil die Balkanländer als Mitgliedsstaaten endlich mitbestimmen können bzw. könnten statt fremdbestimmt zu sein. Natürlich ist das nicht immer schwarz und weiß – in Griechenland wurde die Politik der EU während der Finanzkrise etwa durchaus als Fremdbestimmung wahrgenommen.

Bei der EU-Vermittlung in Konflikten, etwa zwischen Serbien und dem Kosovo, bemühen die Diplomaten sich meist nicht, in die Gesellschaften zu gehen und die verschiedenen Denkweisen zu verstehen. Ich erinnere mich an ein Gespräch vor Jahren, in dem Sebastian Kurz als Außenminister zu demokratischen Mängeln in Serbien gefragt wurde. Kurz hat gesagt: „Naja, so ist halt die Politik auf dem Balkan.“ Das ist eine weit verbreitete Annahme, die für autokratische Herrscher vorteilhaft ist. Denn sie können sagen: „Wir können ja gar nicht so agieren wie ihr in der EU und müssen dementsprechend autoritärer sein.“

Sebastian Kurz war für Sie auch ein Beispiel für EU-Politiker, bei denen Parteiinteressen und innenpolitische Ziele an vorderster Stelle stehen, wenn es um den Balkan geht – vor allem beim Thema Balkanroute. Wie ist es bei Österreichs aktueller Regierung?

Ich sehe eine Fortsetzung, beispielsweise beim Migrationsgipfel, den Kanzler Karl Nehammer mit Aleksandar Vučić und dem ungarischen Premier Viktor Orbán im Sommer in Wien abgehalten hat. Auch da gab es keine Auseinandersetzung damit, dass man sich mit zwei autokratischen Herrschern getroffen hat. Man schaut nur auf die Migration und da lässt sich ein Orbán gut verkaufen. Es fehlt an kritischer Distanz, auch gegenüber Serbien.

In Ihrem Buch beschreiben Sie, dass der Balkan schon lange den Ruf eines Pulverfasses hat, das jeden Moment explodieren könnte. Aber hat sich diese öffentliche Wahrnehmung einiger Balkanländer in den letzten Jahren nicht verändert? Es gibt immer mehr Balkan-Backpacker, Albaniens Strände sind zu einem beliebten Reiseziel geworden, Montenegro ist sowieso für reiche Urlauber attraktiv …

Ja, und das ist sehr positiv. Die Wahrnehmung als Pulverfass sollte weder die dominante sein, noch ist sie das immer - schon Jugoslawien sah man als Touristendestination. Diese Bilder konterkarieren negative Stereotype ein wenig. Der Balkan an sich ist kein Konfliktherd. Er ist es dann, wenn er – wie im EU-Erweiterungsprozess - vernachlässigt und so zu einem Spielball verschiedener Großmächte wird.

Als jemand, der viel in den Ländern des Westbalkans forscht und viele Kontakte dort hat – welche falschen, gängigen Eindrücke, die in Österreich über die Menschen am Balkan gängig sind, ärgern Sie?

In Österreich gibt es mehr Kenntnis über die Region als in den meisten anderen europäischen Ländern – durch Reisen, aber auch persönliche Kontakte. Es gibt das Stereotyp vom wilden, emotionalen Balkan, der sowohl romantischer und sympathischer, aber auch gewalttätiger und aggressiver als Österreich ist. Ebenen wie Literatur und Kunst werden oftmals übersehen. Man konzentriert sich also meist stärker auf Kontraste als Gemeinsamkeiten.

Man sagt in Österreich außerdem oft „da unten“, wenn man über den Balkan redet. Das ist zwar geografisch nicht wirklich falsch, aber es suggeriert auch, dass die Region als hierarchisch niedriger eingestuft wird. Das alles hat auch mit der Erfahrung mit den relativ armen Gastarbeitern vom Balkan zu tun, von denen während der Zeit Jugoslawiens viele nach Österreich kamen.

Kommentare