Uneins und national: Die Probleme der Rechten

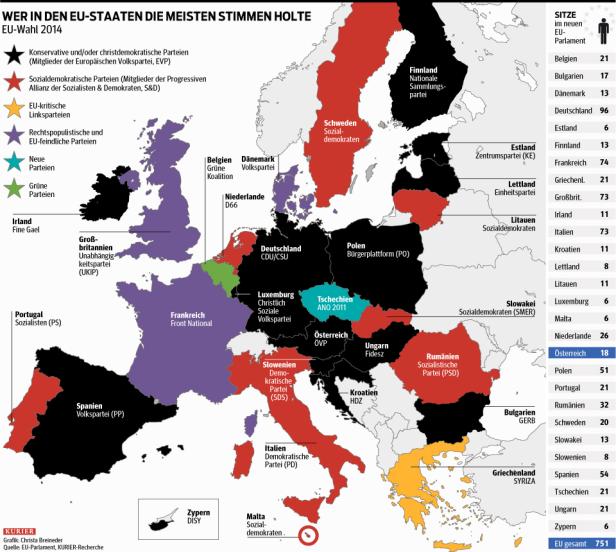

Marine Le Pen in Jubelpose, HC Strache mit erhobenen Armen, Nigel Farage mit breitem Lächeln: Rechtspopulisten und EU-Skeptiker konnten am gestrigen Wahltag zufrieden sein. Bisher waren sie mit gut 50 Mandaten im EU-Parlament vertreten, bei der Neuverteilung der Sitze werden es um 30 mehr. Vor allem Frankreich hat mit dem Front National einen großen Teil dazu beigetragen – aber auch die britische UKIP, Österreichs FPÖ, Schwedendemokraten, Ungarns Jobbik oder die dänischen Rechten trugen ihr Scherflein bei (siehe Grafik unten).

Fragliche Fraktion

Die erste Hürde zur Bildung einer Fraktion, mindestens 25 Mandate, hat der Front National fast im Alleingang bewältigt – die Franzosen holten 22 Sitze. Die zweite Auflage erweist sich aber als schwieriger: Die 25 Mandatare müssen nämlich aus mindestens sieben Ländern kommen.

Le Pen? Nein danke

Kurz durchgerechnet hieße das: Auch wenn sich, wie geplant, FPÖ (4 Sitze), Lega Nord (5), die niederländische PVV (3) von Geert Wilders, der belgische Vlaams Belang (1) und die Schwedendemokraten (2) verbünden, fehlt noch immer ein Land. Denn die slowakische Nationalpartei scheiterte an der Fünf-Prozent-Hürde.

Andere mögliche Partner wie die Dänische Volkspartei, die über vier Sitze verfügen wird, sagten Le Pen zudem gleich mal ab. Auch die britischen EU-Skeptiker von UKIP wollen mit der Tochter des Rechtsaußen-Parteigründer nichts zu tun haben – es wird also schwierig für die Französin.

Schwieriger Pakt

Doch auch wenn sie es schaffen sollte, eine siebente Partei zur Mitarbeit zu bewegen – einfach wird es die Rechtsfraktion nicht haben. Zum einen deshalb, weil verschiedene nationalistische Interessen schwer unter einen Hut zu bringen sind - und Skepsis gegenüber der Institution, in der man vertreten ist, wie ein Widerspruch in sich wirkt.

In der Historie hat sich ein solcher Pakt auch schon als recht problematisch erwiesen. In den 1980ern wären die Rechten unter Marine Le Pens Vater Jean-Marie schon mal stark genug für eine Fraktion gewesen, daraus wurde aber nichts – die Uneinigkeit der europäischen Rechten und die wegen nationaler Interessen fehlenden Gemeinsamkeiten machte diesem Ansinnen einen Strich durch die Rechnung. Der Streitpunkt damals: die Frage, ob Südtirol italienisch oder deutsch sei.

Dasselbe Problem gab es dann 2007: Die rechte Fraktion IST zerbrach an einer hitzigen Diskussion über Ausländerkriminalität – etwas, was die Rechtsaußen-Parteien sich gerne gegenseitig in die Schuhe schieben.

Die Rechten als Ideengeber

Ob es den Rechten auch in dieser Legislaturperiode so ergehen wird, wird sich zeigen – wahrscheinlich ist es auf jeden Fall. Noch wahrscheinlich ist aber, dass sich die Großparteien jener Länder, in denen die Rechten Zugewinne verzeichneten, von deren Ideen anstecken lassen.

Gut sichtbar ist dies in Großbritannien: Premierminister Cameron sprach am Tag nach der Wahl umgehend davon, dass „die Menschen Wandel wollen" – die Ukip hat dort ja 28 Prozent geholt. Europa brauche Refomen – denn „viele seien vom europäischen Projekt desillusioniert.“

Europas Rechtspopulisten

Dieses Ergebnis wurde seit Monaten erwartet, der Triumph von Marine Le Pen und ihrer Anhänger am Wahlabend war dann aber doch für die übrigen politischen Kräfte Frankreichs und einen beträchtlichen Teil der Öffentlichkeit ein bedrückendes Erlebnis.

Laut ersten Hochrechnungen kam ihre rechtspopulistische Partei „Front national“ (FN) auf rund 25,4 Prozent und wurde damit zur stärksten Partei Frankreichs.

Platz zwei belegte, ebenfalls laut ersten Hochrechnungen, die konservative UMP mit 21 Prozent. Die regierenden Sozialisten dürften laut ersten Berechnungen unter 15 Prozent gestürzt sein. Die bürgerliche Zentrumspartei UDI erhielt 10,3 und die Grünen 10 Prozent. Die Wahlbeteiligung lag bei 43,5 Prozent.

„Die Franzosen wollen nicht länger von außen regiert werden“, erklärte Marine Le Pen unter Bezugnahme auf die EU. Das Wahlergebnis ihrer Partei sei „die erste Etappe im langen Marsch des französischen Volks zur Wiedererlangung seiner Freiheit. Damit die Franzosen wieder als erstes in ihrem Land bedient werden“.

Regierungschef gesteht „Schock“

Unmittelbar darauf reagierte Premier Manuel Valls: Das Wahlergebnis sei „bitter für Frankreich und Europa“. Es handle sich um eine „Vertrauenskrise und eine Schrei der Wut“, die Auswirkungen auf das „Projekt Europa“ haben. „Ich weiß, dass Europa euch enttäuscht hat, aber dass ihr Europa eigentlich liebt“, sagte Valls direkt an die Bevölkerung gerichtet. Die EU müsse nun wieder „Hoffnung geben, stärker werden und näher rücken“. Für Frankreichs Politiker, seine Regierung eingeschlossen, handle es sich um einen „Schock und ein Erdbeben“.

Um sich dann wieder direkt an die Franzosen zu richten: „Ihr habt Eure Ratlosigkeit erneut kund getan, bei der Arbeitssuche, bei knappen Monatsenden, bei den Zukunftsaussichten für Eure Kinder“ sagte Valls unter Anspielung auf die vorhergehende schwere Schlappe der Sozialisten bei den landesweiten Kommunalwahlen im März, in deren Folge er zum neuen Regierungschef ernannt worden war. Man dürfe daher jetzt „keine einzige Minute mehr verlieren“, Frankreich müsse sich „grundlegend reformieren“ um seine „Wettbewerbskraft wieder zu erlangen“ betonte Valls. Nur so könne und müsse die „Vertrauenskrise“ der Bevölkerung überwunden werden.

Krise der Konservativen

Der Erfolg der FN wurde auch durch den Umstand begünstigt, dass die konservativ-liberale Opposition, die noch im März bei den landesweiten Gemeindewahlen vereint angetreten war und gesiegt hatte, diesmal zwei getrennte Listen präsentierte.

Außerdem hatte sich die UMP diesmal in einem besonders angeschlagenen Zustand präsentiert: ihr (Noch-)Vorsitzender, Jean-Francois Copé, gilt als Auslaufnummer, weil er im Verdacht steht rund 20 Millionen Euro aus der Parteikasse einer ihm nahestehenden PR-Firma zugeschanzt zu haben. Faktisch verfügt die UMP zurzeit weder über eine halbwegs repräsentative Führungspersönlichkeit noch über einen klaren Kurs zur EU. Ex-Staatschef Nicolas Sarkozy, der ebenfalls von Justiz-Affären belastet wird, intervenierte im Wahlkampf mit der Forderung nach „sofortiger Aufhebung“ des Schengener Abkommens über den freien Personenverkehr in der EU.

Diese Stellungnahme von Sarkozy lief zwar der Haltung der UMP-Kandidaten für die EU-Wahl zuwider, bekräftigte aber die Behauptung von Marine Le Pen, wonach die EU Frankreich einem Massenzustrom von Migranten aus Osteuropa und Afrika ausgeliefert habe.

Im Gegensatz zu Le Pens Wahlkampf-Phrasen ist Frankreich zwar in Europa bei weitem nicht mehr das Hauptziel von Migranten. Die anhaltende Stagnation der französischen Wirtschaft und der laufende Job-Abbau in der Industrie haben aber einen enormen Nährboden für existentielle Ängste geschaffen, die gestern ein Viertel der französischen Wahlteilnehmer ins rechtspopulistische und EU-feindliche Lager trieben.

Als sicherer Sieger bei der EU-Wahl in Deutschland war schon vorab die konservative CDU/CSU festgestanden. Sie erreichte knapp 36 Prozent der Stimmen, musste aber knapp zwei Prozentpunkte Minus hinnehmen. Die SPD legte hingegen deutlich zu, um sieben Punkte und kam auf 27,3 Prozent. Dieser starke Zugewinn, der größte, den die SPD je bei einer EU-Wahl erreichte, dürfte ein „Schulz-Effekt“ sein – die Kandidatur des deutschen Sozialdemokraten Martin Schulz für das Amt des EU-Kommissionspräsidenten. An dritter Stelle lagen die Grünen mit knapp 11 Prozent, gefolgt von der Linken, der Europa-kritischen „Alternative für Deutschland“ AfD und der liberalen FDP.

Spannend war die EU-Wahl in Deutschland vor allem deshalb, weil sich erstmals auch die Kleinparteien Hoffnungen machen durften. Im Februar hatte das Bundesverfassungsgericht die Sperrklausel von fünf Prozent gekippt. Damit reichen nun 0,6 Prozent der Stimmen bereits für ein Mandat aus.

„Neue Volkspartei“

Mehr als optimistisch war denn auch die europakritische „Alternative für Deutschland“ (AfD) in die Wahlen gegangen. Mit 7 Prozent der Stimmen hat sie den Einzug ins EU-Parlament locker geschafft. Begeistert feierte AfD-Chef Lucke gestern seine Partei als „neue Volkspartei“. Er wird sechs Abgeordnete nach Brüssel und Straßburg schicken.

Sogar der rechtsextremen NPD gelang es wegen des Wegfalls der Sperrklausel, mit ihren 0,8 Prozent mit einem Abgeordneten in Straßburg einzuziehen. Auch die Piraten, die Tierschutzpartei und weitere Kleinparteien ziehen ins EU-Parlament ein. Insgesamt werden im neuen EU-Parlament zwölf deutsche Parteien vertreten sein – sie stellen insgesamt 96 Abgeordnete.

Die Wahlbeteiligung lag mit 48 Prozent um fünf Punkte über dem Niveau von 2009.

Schon am Donnerstag haben die Briten ihre Stimmen zur EU-Wahl abgegeben. Und bereits das veröffentlichte Ergebnis der parallel abgehaltenen Kommunalwahlen hatte die regierenden Tories Schlimmes erwarten lassen. Doch es kam noch böser: Die Konservativen gingen nur als drittstärkste Kraft durchs Ziel – hinter der oppositionellen Labour-Partei und vor allem hinter dem triumphierenden Wahlsieger, der EU-feindlichen Britischen Unabhängigkeitspartei (UKIP). Diese verfügt zwar derzeit über keinen einzigen Abgeordneten im Unterhaus, hatte aber im Wahlkampf die gesamten politische Parteien auf der Insel vor sich her getrieben.

Die unmissverständliche Botschaft der UKIP und ihres streitbaren Parteichefs Nigel Farage: Raus aus der EU. Und das am besten sofort. Denn nur so, argumentiert die UKIP, könne der ungeliebten Zuwanderung aus den anderen EU-Staaten, vor allem den osteuropäischen, ein Riegel vorgeschoben werden.

Vier-Parteien-Land

Die Ergebnisse des Wahltages haben das politische Großbritannien in seinen Grundfesten erschüttert: Die UKIP veränderte das Inselreich mit einem Schlag zu einem Vier-Parteien-Land. Wirklich EU-freundlich agieren dabei nur die Liberaldemokraten, die allerdings am Wahldonnerstag schwer abgestraft wurden.

Alle anderen Parteien handeln eher nach dem Motto: Lieber weniger, aber am liebsten eigentlich gar keine EU, die in Großbritannien drein redet.

Den meisten Briten ist die Zusammensetzung des wenig geliebten EU-Parlaments herzhaft gleichgültig. Nicht egal wäre ihnen aber, wenn Martin Schulz oder Jean-Claude Juncker als vermutlich sehr umtriebiger Kommissionspräsident das Ruder übernehmen würde. Beide treten für „mehr Europa“ ein – ein Weg, den in Großbritannien kaum jemand will.

Kommentare