Der Paulus des 20. Jahrhunderts

Es ist mit Sicherheit eines der stärksten Bilder seines Pontifikats: Gebeugt, bereits von Krankheit gezeichnet steht der fast 80-Jährige an der Klagemauer in Jerusalem und steckt einen Gebetszettel zwischen die jahrtausendealten Quader. Auch im Rückblick hat diese Szene vom März 2000 nichts von ihrer ungeheuren Wucht und Symbolkraft eingebüßt.

Gesten wie diese waren die große Stärke Johannes Pauls II. Der begnadete Kommunikator wusste um deren Wirkmächtigkeit. Sie waren ihm freilich nicht Selbstzweck, sondern Mittel dessen, was er als seine göttliche Mission empfand und die ihn bis zuletzt umtrieb. Nur von daher lässt sich auch sein öffentliches Sterben um Ostern 2005 verstehen.

Johannes Paul II. war gewiss eine epochale Gestalt. Sein Pontifikat, das zweitlängste der Kirchengeschichte (nach Pius IX., 1846–1878), ragt nicht nur aufgrund seiner Dauer heraus. Als der damals 58-Jährige am 16. Oktober 1978 die Benediktionsloggia des Petersdoms betrat, lag eine gewisse Schwere und Ernsthaftigkeit in seinem Blick – als hätte er Kommendes geahnt. Er war der erste Slawe auf dem Stuhl Petri, der erste Nichtitaliener seit Hadrian VI. (1522/23). Als Papst „aus einem fernen Land“ bezeichnete er sich, das freilich ganz „nahe“ sei „im Glauben und in der christlichen Tradition“. Und er sprach von „Angst“ vor der Aufgabe, die ihm die Kardinäle übertragen hatten – als hätte er geahnt …

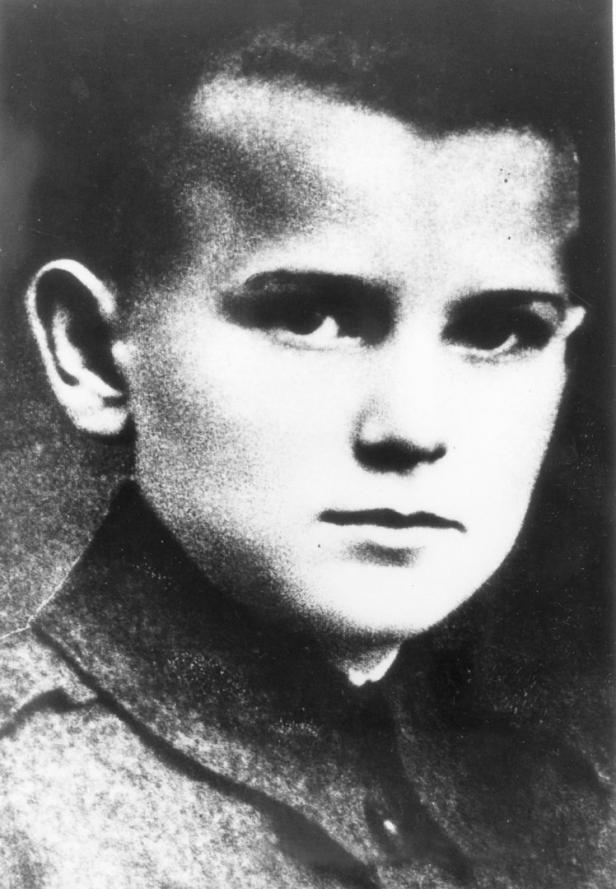

Der 12-jährige Karol Wojtyła

Freilich, sechs Tage später schon, bei seiner feierlichen Amtseinführung, sprach er jene Worte, die programmatisch für sein Pontifikat stehen: „Habt keine Angst! Öffnet, ja reißt die Tore weit auf für Christus!“

In ganz besonderer Weise fielen diese Worte natürlich in jenem „fernen Land“, in der polnischen Heimat des Papstes auf fruchtbaren Boden. Dort war Karol Wojtyła zuletzt 14 Jahre lang Erzbischof von Krakau gewesen (unweit der traditionsreichen südpolnischen Stadt, in Wadowice, erblickte er am 18. Mai 1920 das Licht der Welt).

Am anderen Ende, im Norden des Landes, wurde in den siebziger Jahren ein schnauzbärtiger Elektriker der Danziger Lenin-Werft zur Galionsfigur des Widerstandes gegen die kommunistische Diktatur. Die Achse zwischen Johannes Paul II. und dem gut 20 Jahre jüngeren Lech Wałęsa sollte sich als geschichtsmächtig erweisen.

Zu allen Völkern

„Habt keine Angst!“ – unter diesem Motto wurde der polnische Papst nicht nur eine der Schlüsselfiguren bei der Überwindung des Kommunismus. In diesem Geiste reiste er auch „zu allen Völkern“ (Mt 28), bis an die Enden der Erde. Darin war er weniger der Nachfolger Petri, welcher der Papst von Amts wegen ist, als jener des Paulus: des ersten „Globalisierers“ des Evangeliums, der seine Botschaft, gelegen oder ungelegen, verbreitete.

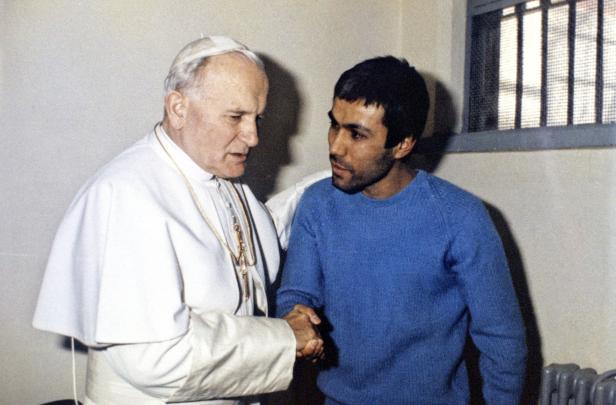

Papst Johannes Paul II. während eines Besuchs bei seinem Attentäter Mehmet Ali Ağca im Gefängnis in Rom

In der Vermittlung dieser Botschaft war Johannes Paul II. glasklar und unzweideutig. Er war ein Konservativer im Wortsinn – ein Bewahrer des Humanums, das für ihn nur im größeren Horizont des Glaubens gesichert werden konnte.

Klarheit, Einheit, Einigkeit und Geschlossenheit der Kirche hielt er für unabdingbar, um den Menschen gegen Vereinnahmungen und totalitäre Bedrohungen zu schützen. Wie die Kirche dem Marxismus die Stirn bot, so sollte sie auch als Bollwerk gegen den westlich-libertären Zeitgeist dastehen – gegen ökonomistische Verengungen, aber auch gegen sexuelle Freizügigkeit, gegen Aufweichung überkommener Rollen- und Familienbilder.

Schmerzhafte Konflikte

Hier zeigte sich freilich, dass diesem so prophetischen Mann die westlich-pluralistische Gesellschaft im Innersten fremd geblieben war. Das manifestierte sich in schmerzhaften Konflikten wie etwa jenem um die kirchliche Schwangerschaftsberatung in Deutschland, das schlug sich in unglückseligen Bischofsbestellungen (Wien, Salzburg) nieder, das sorgte vielfach innerkirchlich für ein Klima des Misstrauens, das so gar nicht zu dem lebensbejahend-optimistischen „Habt keine Angst!“ passte.

Dies ungeachtet dessen, dass es nicht Aufgabe der Kirche sein kann, gesellschaftliche Entwicklungen bloß affirmativ zu begleiten, gar religiös zu überhöhen.

In den späten Jahren war Johannes Paul von seiner Krankheit gezeichnet

Zuletzt freilich waren es die Bilder des siechen und hinfälligen Pontifex, die um die Welt gingen und alles Bisherige überlagerten. Johannes Paul begriff auch sein Leiden und Sterben noch als Zeugnis seines Glaubens. Vom ersten kraftvollen Auftritt auf der Loggia von St. Peter bis zu jenem letzten am Fenster des Apostolischen Palastes, schräg gegenüber, bei dem der Pontifex, des Sprechens nicht mehr mächtig, nur noch eine hilflos segnende Geste setzt, spannt sich jedenfalls ein gewaltiger Bogen.

Kommentare