Autorin Arnautović: „Beim Verleugnen darf man nicht mehr mitspielen“

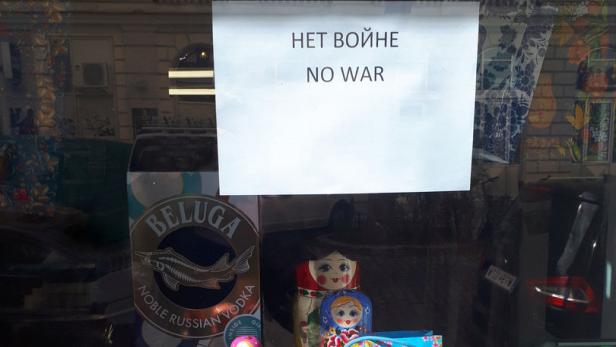

Die in Russland geborene Wiener Schriftstellerin Ljuba Arnautović hat sich in ihren Romanen ausführlich mit russisch-ukrainischen und österreichischen Verflechtungen befasst.

KURIER: Sie haben Kontakt zu vielen Menschen mit russischen Wurzeln, Freunde, Bekannte Verwandte, die in Österreich leben. Wie beschreiben Sie die Stimmungslage?

Ljuba Arnautović: Was ich atmosphärisch am stärksten spüre, ist ein Verdrängen, die Weigerung, darüber zu reden, es ja nicht zum Thema zu machen. Es gibt so eine Vermeidungsstrategie, um gute Freundschaften nicht zu gefährden. Darunter Leute, die Putin verteidigen. Andere befinden sich in Starre, empfinden große Scham für das, was da gerade passiert. Kontakt pflege ich auch mit einigen österreichisch-russischen Paaren. Teils mit unterschiedlichen Ansichten. Ein Ehepaar hat eine fünfköpfige ukrainische Familie aufgenommen. Sie ist Österreicherin, er ist Russe.

Über ein Jahr dauert der Krieg. Ein Jahr ist auch seit unserem letzten Gespräch vergangen. Hat sich die Kommunikation mit ihren Verwandten in Russland verändert?

Die Verwandten mütterlicherseits haben mich eingeladen, ich solle nach Kursk kommen, weil es so schön ist. Ich habe ihnen geschrieben, „das geht nicht, bei euch herrscht Krieg“. Seither herrscht Schweigen. Vor einem Jahr war ich noch sehr vorsichtig, mit der vorgegebenen Diktion, die ja das Wort Krieg nicht beinhalten durfte. Ich wollte niemanden gefährden. Dann wurde mir immer klarer, dass man bei diesem Verleugnen nicht mehr mitspielen darf.

Die Geschichte hat es mit sich gebracht, dass russische und ukrainische Menschen in engen Verbindungen stehen. Komplizierte Verstrickungen ...

Es gibt Ukrainer, die halten zu Russland, und umgekehrt, Russen, die in der ukrainischen Armee kämpfen. Mein Halbbruder hat zwar eine russische Mutter, er hat sich aber voll auf die Seite der Ukrainer geschlagen.

Und wie geht Österreichs Bevölkerung damit um?

Es ist ja keine Frage, dass ich dieser Krieg ein fürchterliches Verbrechen ist. Aber oft wird unreflektiert damit umgegangen, man verallgemeinert gerne und ordnet die Leute zu. Es findet wieder so eine Wahnsinnsspaltung statt.

Was macht den Unterschied zu früher aus, wenn Sie jetzt mit Österreicherinnen und Österreichern über Russland und seine Menschen sprechen?

Wenn ich früher gefragt wurde, wo meine Wurzeln sind, war immer ein Interesse zu spüren. Russin zu sein, wurde fast als ein bisserl exotisch empfunden. Jetzt merk ich schon, dass nicht gerne darüber gesprochen wird. Aber ich sag immer noch, wo ich geboren wurde, ich schäme mich nicht dafür.

Viele sagen, man hätte früher die Entwicklungen, die in den Krieg geführt haben, erkennen müssen. Wär das möglich gewesen?

Dieses Gerede nützt nichts. Ja, man hätte früher auf die Menschenrechtsverletzungen, Rassismus oder Homophobie schauen müssen. Aber solange die Geschäfte passten, nahm man alles in Kauf. So ist halt der Kapitalismus.

Sie sind ja in der Geschichte der beiden Länder verwurzelt, eine Geschichte, die natürlich bis heute prägend ist. Der Vater kam als Kind nach Moskau, Sie wurden dort geboren, Ihre Mutter war Russin, und Ihr Ehemann ist ein Ukrainer, den Sie in Moskau geheiratet haben. Wie geht es Ihnen damit?

Ich war die ersten sechs Jahre nach meiner Geburt in Russland, habe später dort auch gelebt. Man verklärt einiges, wenn man älter wird. Ich weiß, dass es besch... war in der Sowjetunion, und bin froh, dass ich die ganze Zeit dort nicht verbringen musste. Aber das Land ist mir nah, und ja, ich mag die russische Kultur. Die wurde anfänglich auch hierzulande ausgeschlossen. Und es tut weh, wenn die Straßen in Kiew jetzt unbenannt wurden. Was kann der Dostojewskij für all diesen Wahnsinn.

Ist die derzeitige Situation mit sowjetischen Zeiten vergleichbar?

Da gibt’s fast keinen Unterschied. In manchen Situationen ist es vielleicht jetzt noch autoritärer. Der Stress ist jetzt größer, weil die Devise gilt, in Selfmade-Manier ein Geschäft auf die Beine zu bringen, noch korrupter zu sein als andere. Früher konnte man wenigsten darauf vertrauen, dass einem der Staat ein Dasein ermöglicht, wenn man brav den Mund hält.

Kommentare