Europa sucht Antworten auf Chinas Vormarsch

In China gehen die Uhren anders. Als der einstige US-Außenminister Henry Kissinger 1973 den von ihm geschätzten chinesischen Premier Zhou Enlai fragte, wie er die Französische Revolution (1789) bewerte, soll dessen Antwort gelautet haben: „Es ist zu früh, das zu beurteilen.“ Ob wahr oder gut erfunden, es passt ins Bild: Westliche Politiker planen von einem Wahlgang zum nächsten, Chinas Granden agieren im Bewusstsein einer jahrtausendelangen Historie.

Der Traum vom Wiederaufstieg des Reichs der Mitte diktiert auch die nationalistische Kurswende des aktuellen Präsidenten Xi Jinping. Nicht nur dessen martialische Kriegsrhetorik und Absicherung der Macht auf Lebenszeit stimmen nachdenklich. Dass China die Revolution der Digitalisierung für einen nie dagewesenen Überwachungsstaat nützen will, wirft ernsthafte Sicherheitsbedenken auf. Der ungenierte Zugriff auf Daten soll ein „soziales Bonitätssystem“ ermöglichen, das überprüft, ob sich jeder Bürger systemkonform verhält oder nicht – was über sein berufliches Fortkommen oder private Begünstigungen bestimmen könnte. In ersten Städten laufen bereits Pilotprojekte.

Spionage-Vorwürfe

Solche George-Orwell-Visionen („1984“’) sollten nicht nur Bürgern der Volksrepublik zu denken geben. Denn China ist längst nicht mehr die Werkbank der Welt, die nur billiges Spielzeug oder T-Shirts produziert, sondern ein globaler Player bei Hochtechnologie. Was Nutzerzahlen und die Marktkapitalisierung betrifft stehen Internetriesen wie Tencent, Baidu und Alibaba ihren US-Vorbildern Facebook, Google und Amazon nur wenig nach. Smartphone-Anbieter wie Huawei, Oppo oder Xiaomi holen rasant Marktanteile auf Samsung (Südkorea) und Apple (USA) auf.

Das schürt Vorbehalte: Anfang 2018 musste Huawei auf Druck von US-Senatoren seine Pläne aufgeben, das High-End-Handymodell Mate 10 Pro – gedacht als Konkurrenz zu Apples iPhone – über den US-Telekomkonzern AT&T zu vertreiben. Schon 2012 hatten die USA eine staatliche Untersuchung gestartet, ob die Ausrüstungen von Huawei und ZTE Spionage ermöglichen – ein Vorwurf, den diese strikt zurückweisen. Seit Edward Snowdons Enthüllungen über NSA-Spionageprogramme haben freilich auch die USA Erklärungsbedarf.

Dennoch stellt sich die Frage, wie weit der Arm der Kommunistischen Partei reicht. Denn außenpolitische und wirtschaftliche Interessen sind in China kaum zu trennen. Siehe den geschickt genährten Mythos von der „Neuen Seidenstraße“. Diese soll angeblich die Kontinente Europa und Asien mit neuen Handelsrouten vereinen. Tatsächlich droht sie die EU zu spalten. China lockt EU-Mitglieds staaten mit Milliarden für Infrastrukturprojekte, vom griechischen Hafen Piräus bis zur Bahnstrecke zwischen Belgrad und Budapest.

Nicht ohne Hintergedanken: Peking erhoffe sich außenpolitische Unterstützung, sagt Thomas Eder vom Mercator-Institut für China-Studien (Berlin). Und setzt vor allem auf Osteuropa und den Balkan: Bei der 2012 in Warschau begründeten „16+1 Plattform“, die elf EU-Staaten und fünf Beitrittskandidaten mit China zusammenspannt, sind die Westeuropäer bewusst ausgeschlossen.

In einigen Fällen hat die Erwartung vorauseilenden Gehorsams bereits funktioniert und Europa ein Stück weit auseinander dividiert: Ungarn und Griechenland verhinderten 2016 eine schärfere EU-Erklärung zur Einhaltung des Völkerrechts im Südchinesischen Meer. Dieselben Länder scherten aus, als es darum ging, Menschenrechtsverletzungen in China anzuprangern.

Pekings offensives Agieren schreit nach einer europäischen Antwort, die sich vom amerikanischen Weg unterscheidet. Denn US-Präsident Donald Trump (siehe rechts) setzt auf offene Konfrontation. Die USA decken China mit einer Fülle von Strafzöllen zu – teils mit dem Vorwurf von Preisdumping, unfairem Wettbewerb und Industriespionage, teils unter dem Deckmantel nationaler Sicherheit.

Nur Dialog führt zu nichts

Der europäische Weg war bisher ein anderer: Die EU fordert seit vielen Jahren eine weitere Öffnung und Reformen der staatlich gelenkten chinesischen Wirtschaft. Die Fortschritte waren überschaubar. Seit 2013 wird über ein Investitionsabkommen verhandelt, das geistiges Eigentum und Patente besser schützen soll. Und den gewaltigen chinesischen Stahl-Überkapazitäten, die die Weltmarktpreise ruinieren, will die EU mit einer gemeinsame Diskussionsplattform den Kampf ansagen. Ebenfalls mit wenig Erfolg.

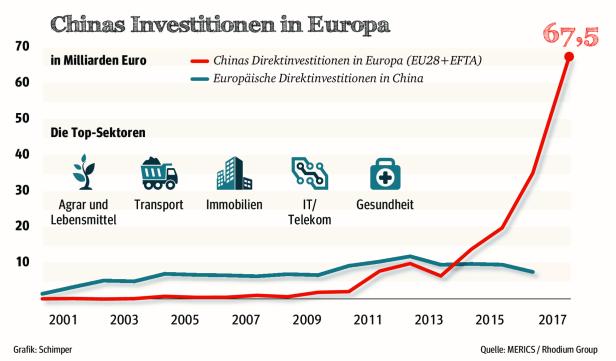

Was tun? Es bleibt eine Gratwanderung. Schließlich will die EU eine Verfechterin des freien Handels und Wettbewerbs bleiben und einen wichtigen Geschäftspartner nicht vergraulen: China ist der am schnellsten wachsende Absatzmarkt. Und mittlerweile ein Großinvestor: Viele chinesische Unternehmen sind in den vergangenen Jahren auf Einkaufstour in Europa gegangen. Chinas Investitionen in Europa haben jene in Gegenrichtung inzwischen weit überflügelt (siehe Grafik) . Dabei war die Übernahme des Chemieriesen Syngenta in der Schweiz durch ChemChina mit 44 Milliarden Dollar im Jahr 2016 der mit Abstand größte Posten.

Hunger noch nicht gestillt

Die Übernahmeziele sind jedoch breit gestreut – es sind auffallend viele deutsche Pioniere darunter, vom Roboterhersteller Kuka über die Deutsche Bank bis hin zu Daimler. Teils stehen Staatskonzerne hinter den Deals, teils sind es private Firmen mit höchst intransparenten Eigentumsverhältnissen. Das alles dient offenkundig dem Masterplan „Made in China 2025“, der die Industrie der Volksrepublik auf den neuesten Stand der Technik bringen soll. Kein Wunder also, dass der Übernahmehunger nicht gestillt ist. „Das Interesse an deutschen Industrie- und Hightech-Unternehmen ist ungebrochen“, sagte Yi Sun von der Beraterfirma EY.

Europas Staaten waren bisher oftmals damit überfordert, ihre kritische Infrastruktur und strategisch wichtigen Technologiefirmen oder öffentlichen Versorger vor unliebsamen Übernahmen aus Drittstaaten zu schützen. Dass Deutschland sein Außenwirtschaftsgesetz verschärft hatte, hätte nicht verhindert, dass sich der chinesische Staatskonzern SGCC mit 20 Prozent am deutschen Stromnetzbetreiber 50Hertz einkauft. Der Deal platzte letztlich – aber nur, weil der belgische Mehrheitseigentümer Elia zur Hilfe eilte und sein Vorkaufsrecht ausübte.

„China macht sich Europas einseitige Offenheit zum Vorteil“, analysierte das Mercator-Institut im Februar 2018: „Europas Tore sind weit offen, während China den Zugang für ausländische Ideen, Akteure und Kapitalgeber strikt beschränkt.“ Die USA haben es da leichter, sich zu wehren: Dort kann ein regierungsnahes Komitee Übernahmen einfach verbieten – so geschehen kürzlich, als Präsident Trump der Chipfirma Broadcom (Singapur) untersagte, ihren US-Rivalen Qualcomm zu übernehmen.

„Keine naiven Freihändler“

Inzwischen nimmt die Debatte über intensivere Prüfungen („Investment Screening“) auch in Europa Fahrt auf. „Wir sind keine naiven Freihändler. Europa muss immer seine strategischen Interessen verteidigen“, sagte Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker. Auf Betreiben von Paris, Berlin und Rom schlug die EU-Kommission im Herbst 2017 ein einheitliches Vorgehen vor. Bisher hatten nur zwölf EU-Staaten (darunter Österreich) Überprüfungsmöglichkeiten in den nationalen Gesetzen verankert.

Künftig sollen die EU-Staaten enger kooperieren, wenn Firmenkäufe die Sicherheit oder öffentliche Ordnung bedrohen könnten. Das letzte Wort hätten weiterhin die Nationalstaaten selbst. Der bulgarische Ratsvorsitz hat die Frage zum Schwerpunktthema erklärt. Tschechien und Griechenland setzten sich im EU-Rat für eine Verwässerung der Pläne ein – auch darin sieht das Mercator-Institut schon eine Folge des chinesischen Einflusses.

Aber macht sich die EU nicht desselben Protektionismus schuldig, den sie an den USA kritisiert? „Wir wollen in Europa eine Gleichbehandlung, Reziprozität mit China, darum geht es“, sagt Bernd Lange, Vorsitzender des Handelsausschusses im EU-Parlament, dem KURIER. Jahrelange Verhandlungen hätten nicht zum Ziel geführt. „Da waren wir sehr lange geduldig. Und jetzt ist die Zeit gekommen, über eine ähnliche Strukturierung wie in den USA nachzudenken.“

Kommentare