Kampfplatz Sprache: Wie der Streit um Worte die Politik zersetzt

Und, welche Aufregung darf es heute sein? Die um das Wort „Remigration“? „Klimakleber“? „Normal“?

Egal, wie: Die Sprache ist zentraler politischer Kampfplatz geworden. Man streitet darüber, wie man reden soll. Das ist längst nicht mehr nur ein Fanatismusstreit zwischen linken Woken und rechten Unwoken, sondern ein Problem, das sein Gift tief in die Mitte der Demokratie hinein versprüht. Es hat sich hier eine gesellschaftliche Nebenfront verselbstständigt, die von allem Wesentlichen ablenkt.

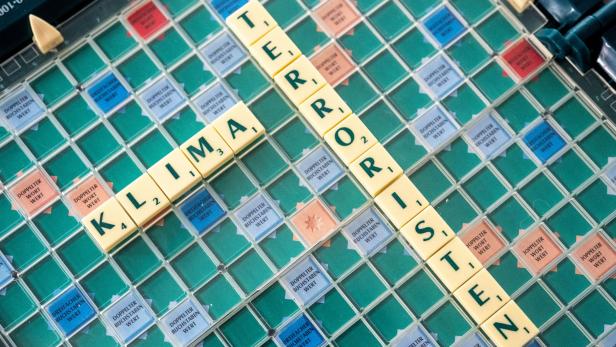

Es ist ein beklemmendes Schauspiel der Scheinheiligkeit. Die politischen Kontrahenten tun in diesem Kampf um die Worte schuldlos – und werfen den jeweils anderen vor, Sprachdiktatur zu betreiben. Alle aber normalisieren Kampfbegriffe, die als gesellschaftliches Vokabular eigentlich inakzeptabel sind, vom „Klima-“ oder „Korrektheitsterroristen“ bis zum „alten weißen Mann“, vom „Gutmenschen“ bis zur „TERF“-Feministin, die sich „nur“ um Frauenrechte kümmert und das Leid der Transpersonen vergisst; auch falsch.

So macht man billig viele, viele politische Kilometer: Man stilisiert sich selbst als Opfer der sprachlichen Übergriffe der anderen und mobilisiert die eigenen Wähler mit eigenen Kampfbegriffen. Es ist eine schnelle politische Droge, der man erlegen ist, das Fentanyl der Politik.

Die Menschen, das merken Politiker, spielen begeistert mit. Peinlich genau wird abgerechnet, wer etwas Falsches gesagt hat, von Thomas Gottschalk bis zu irgendwelchen Typen auf Twitter.

Längst ist das auch ein gutes Geschäft für Kabarettisten, Kommentatoren, ja ganze Medienunternehmen und selbst ernannte Satiriker: Gratismutig werden sprachpolitische Strohmänner geprügelt, von der „woken Sprachpolizei“ bis zu den „Das wird man doch noch sagen dürfen“-Debattenverweigerern. Für ein paar Cent an gesellschaftspolitischem Kleingeld wird der Zusammenhalt geopfert, Tag für Tag und Millimeter für Millimeter.

Das Skurrile ist: Jeder glaubt, aus diesem Spiel gut auszusteigen. Dabei gibt es nur einen, der das wirklich in politischen Nutzen umsetzen kann. Herbert Kickl wirft ein Wortstöckchen nach dem anderen hin, sagt „fass!“ – und die mediale und politische Menge apportiert brav, jedes Mal. Er darf sich die Hände reiben, wenn jetzt auch noch eine deutsche Jury das Wort „Remigration“ zum Unwort des Jahres kürt: Wieder ein Wort, das die Emotionen mobilisiert hat. Das bringt leichte Punkte. Und die Empörung der anderen ist kein erfolgreiches politisches Gegenkonzept, sondern Teil des Spiels.

Das Superwahljahr 2024 ist eines, in dem im Westen nicht über zukunftstaugliche Ideen oder Visionen abgestimmt wird. Sondern darüber, wer den Streit um die Wörter am geschicktesten ausnützt. Das kann nicht gut gehen.

Kommentare