Tischgespräche: Dieses Mal mit Daniel Spoerri

freizeit-KURIER-Chefredakteur

Michael Horowitz und seine Frau Angelika luden 20 befreundete Künstler zu intensiven Gesprächen ein. Bei einem Essen, in einem Wirtshaus, in einer Atmosphäre, bei der sie sich wohlfühlten. Festgehalten wurden die "Tischgespräche" im gleichnamigen Buch. Lesen Sie in den folgenden 20 Tagen was

Alfred Dorfer,

Christiane Hörbiger und viele mehr bewegt. Dieses Mal zu Gast: Künstler

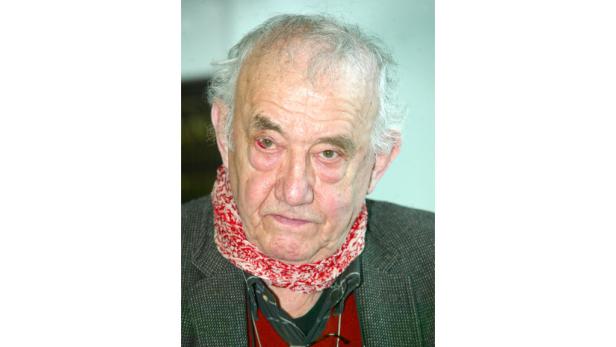

Daniel Spoerri.

Daniel Spoerri begann seinen künstlerischen Lebensweg vor mehr als 60 Jahren. Was mit einer Art Veitstanz in Existenzialisten-Kellern begann, gipfelte in einer internationalen Künstlerkarriere. Mit den "Fallenbildern" gründete der große Universalkünstler eine neue Kunstrichtung, die er unter anderem im Museum of Modern Art in New York ausstellte, ehe er mit "Eat Art" die essbare Kunst begründete. Vor Kurzem hat er in Hadersdorf bei Krems einen neuen Platz zum Leben und Schaffen gefunden.

"Jede neue Idee ist wie eine Droge"

Michael Horowitz: Herr Spoerri, gibt es irgendetwas, was Sie auf keinen Fall essen würden?

Daniel Spoerri: Ja, gebackene Ratten.

Die werden ja Gott sei Dank immer seltener serviert.

Ich habe einmal ein Kochbuch mit Rezepten gemacht, illustriert von zehn verschiedenen Künstlern. Die Rezepte waren allerdings nicht geordnet nach Suppe, Hauptspeise und Dessert, sondern nach Körperteilen. Christian Ludwig Attersee hat das Rezept für Füße illustriert.

Die Rezepte haben Sie ausgewählt?

Ja. Aus meiner eigenen Kochbuch-Bibliothek von zirka 800 Büchern.

Welche Kochbücher finden sich darunter?

Zum Beispiel die Erstausgabe von "Le pâtissier pittoresque" aus dem Jahr 1815; von Marie-Antoine Carême selbst signiert.

Wann haben Sie begonnen, Kochbücher zu sammeln?

Vor 40 Jahren. Ungefähr zu jener Zeit, als ich das "Restaurant Spoerri" in Düsseldorf eröffnet habe, ein Stockwerk darüber war die "Eat Art Galerie" …

… wo Sie unter anderem Arbeiten von Beuys und

Dieter Roth ausgestellt haben. Wie sind Sie überhaupt jemals auf das Thema Essen gekommen? Wie hat alles begonnen?

Ich hatte Hunger. Es war damals nach dem Krieg in Rumänien. Ich hatte ganz einfach nichts zu essen. Meine Schwester ist an Unterernährung gestorben. Im Alter von zehn bis zwölf Jahren war ich vogelfrei, weil ich in keiner Schule angenommen wurde. Das war die schönste Zeit in meinem Leben. Aus der deutschen Schule hat man mich hinausgeschmissen, weil ich Daniel Isaac Feinstein hieß und Jude war, dann war ich in einer rumänischen Schule, dort gehörte ich automatisch zu den "Outlaws", den Schwarzhemden, dann musste ich in die hebräische Schule wechseln, die mich allerdings wiederum nicht aufgenommen hat, weil ich zu wenig - oder kein - Jude war. Meine Mutter war ja Lutheranerin, nur mein Vater war Jude. Ich bin überhaupt nicht religiös erzogen worden. Also gehörte ich einer Gaunerbande an, die gestohlen und ihr Diebesgut verkauft hat.

Wann flüchteten Sie mit Ihrer Mutter in die

Schweiz?

1942. Dort kam ich zu meinem Onkel, Theophil Spoerri. Er war Rektor und Professor an der Universität Zürich, ein strenger Protestant. In seinem Hause wurde wiederum nur gegessen, was unbedingt sein musste. Es war Sünde, Genuss zuzulassen.

Das heißt, Sie mussten später lernen, Genuss zu empfinden und ihn sich zu erlauben?

Ja, natürlich. Genuss jeder Art. Auch körperlichen. Es war sehr schwierig, das zu erlernen.

Ist es Ihnen gelungen?

Nein, nicht wirklich.

Ihr Leben entwickelte sich damals allerdings nicht in eine künstlerische Richtung …

Na ja, ich machte viel - alles und jedes -, ehe ich zuerst in Zürich und dann in Paris klassischen Tanz und Pantomime lernte. Meine Mutter und mein Onkel wussten einfach überhaupt nicht, was sie mit mir anfangen sollten. Ich war ein kleiner, verwilderter Junge, bin immer wieder von zuhause weggelaufen und hatte begonnen, in Existenzialisten-Kellern zu tanzen.

Warum?

Es war eine Art Veitstanz. Ich tanzte in diesen Kellern, um meine Unruhe und meine Verzweiflung loszuwerden. Wahrscheinlich wollte ich einfach alles rausschwitzen. So wild vor mich hin tanzend, wurde ich dann entdeckt. Max Terpis, der Ballettmeister der Staatsoper Berlin - er wurde später auch zu meinem zweiten Vater -, aber auch der Ballettmeister der Oper von Zürich meinten damals, ich sei eine große Begabung. Und man kann sagen, es ist Max Terpis zu verdanken, dass ich nicht ganz vor die Hunde gegangen bin.

Und damit begann Ihre Karriere als Tänzer?

Ja, ich ging zuerst nach Zürich und später nach Paris.

Waren Sie ein guter Tänzer?

Technisch war ich nicht sehr gut, aber wenn ich auf der Bühne stand, legte ich einfach los.

Waren Sie als Tänzer erfolgreich? Konnten Sie davon leben?

Ich war auf niederstem Niveau erfolgreich. Aber leben konnte ich davon nur schlecht. Ich habe zum Beispiel Fahrten nach Lourdes als Reiseführer begleitet, um mir nebenbei etwas Geld zu verdienen. Gekocht habe ich auf einem kleinen Spirituskocher und gegen Ende des Monats habe ich zumeist nur mehr die letzten, harten Stücke Brot im heißen Wasser aufgeweicht.

Aber nach Ihrer Rückkehr in die

Schweiz wurden Sie Solotänzer am Stadttheater

Bern?

Ja, und ich muss sagen, ich war danach nie wieder so berühmt wie dort. Als Solotänzer in einer so kleinen Stadt - da war man jemand.

Und Sie mussten nicht mehr Hunger leiden.

Nein, aber kochen konnte ich damals immer noch nicht mehr als "Gschwellti".

Wie bitte? Das klingt eher nach einer Krankheit als nach einer Speise.

Das sind ganz ordinäre gekochte Pellkartoffeln, die man in der Schweiz mit Butter und Käse isst. In dieser Zeit lernte ich, das war im Jahr 1955, Künstler und Künstlerinnen wie zum Beispiel Meret Oppenheim kennen, die ja in den dreißiger Jahren zum Kreis der Pariser Surrealisten gehörte.

Damit begann Ihre eigentliche Geburtsstunde als Künstler?

Ja. Damals gab es einen Theaterkeller in Bern, den niemand bespielen wollte, bis ich kam. Dazu muss ich allerdings noch Folgendes erzählen …

Ja bitte!

Eigentlich kann ich ja überhaupt nichts anderes als Anekdoten erzählen.

Wunderbar!

Als ich nach Paris ging, war ich in Eva Aeppli, die Frau des Schweizer Malers und Bildhauers Jean Tinguely, verliebt, ehe dieser dann Niki de Saint Phalle kennenlernte. Mit Tinguely arbeitete ich später in Paris zusammen. In Paris jedenfalls lernte ich in diesen Kreisen auch den Rumänen Eugène Ionesco kennen, dessen Stücke - darunter "Die kahle Sängerin" als Erstaufführung und "Die Unterrichtsstunde" - ich dann in jenem Berner Kellertheater inszenierte. Dazu kamen noch viele andere Inszenierungen, wie jene des Stückes "Wie man Wünsche beim Schwanz packt" - Pablo Picassos einziges Drama. So begann ich als Tänzer Regie zu machen.

Das war für

Bern sicherlich eine Sensation.

Natürlich. Aber für mich war die Zeit des Herumhüpfens als Solotänzer endgültig vorüber. Danach bekam ich ein Engagement als Regieassistent von Rudolf Sellner am Landestheater Darmstadt und durfte selbst inszenieren. Ich wollte unbedingt das Stück "Das Gasherz" von Tristan Tzara aufführen, doch Sellner verbot es mir. Daraufhin sagte ich: "Okay, dann ist das Theater für mich gestorben."

Warum?

Ich wollte nicht Regisseur von Stücken wie "Die Katze auf dem heißen Blechdach" werden. Das interessierte mich überhaupt nicht. Inzwischen hatte ich auch die Zeitschrift "material" - die erste Zeitschrift für konkrete Dichtung - gegründet und kehrte wieder nach Paris zurück. Ich wohnte damals Chambre No. 13 im Hotel Carcassonne und lernte Künstler wie Dieter Roth, Jesús-Rafael Soto und Yves Klein kennen.

Was ist "konkrete Dichtung"?

Konkrete Dichtung macht keine sentimentalen Sätze, sie gibt nur Worte in einer gewissen optischen oder akustischen Konstellation wieder. Daraus muss sich der Leser oder Zuhörer dann selbst ein Bild formen.

Haben Sie selbst gedichtet?

Ja, ich habe vieles gemacht. Rund um mich entstand eine Art Expressionismus - ein Herumschmieren mit Farben -, was ich hasste. 1960 unterzeichnete ich zusammen mit vielen anderen Künstlern das Manifest des "Nouveau Réalisme". Ich war zwar gegen diesen Ausdruck "Neuer Realismus", aber wir wollten uns einfach absetzen und distanzieren. Heute weiß ich, dass dieser damals von uns gehasste malerische Expressionismus auch nur eine Art Veitstanz nach dem

Zweiten Weltkrieg war.

Sie lebten damals nach wie vor in

Paris?

Ja. Tinguely war ein Freund geworden und ich habe viel experimentiert. Genauso wie er war ich fasziniert vom Spiel mit dem Zufall. Und plötzlich fiel bei mir der Groschen. Ich sah einen Tisch und sagte: "Das ist es."

Ein Quadratmeter neue Kunst.

Ja, das "Fallenbild im Quadrat". In ordentlichen oder unordentlichen Situationen werden zufällig gefundene Gegenstände genau dort, wo sie sich befinden, auf ihrer Unterlage - zumeist ein Tisch - befestigt und an die Wand gehängt. Das "Tableau Piège" zeigt einen Quadratmeter Welt. Es zeigt die Welt, wie sie gerade ist, so, wie sie der Künstler antrifft, ohne dass er darauf einwirkt. Dieser Quadratmeter Welt war die tägliche Banalität.

Das

Fallenbild "Petit déjeuner de Kichka" wurde dann 1961 im

Museum of Modern Art in

New York ausgestellt. Das war der internationale Durchbruch. Und Sie waren endgültig beim Thema Essen angekommen. Worum ging es Ihnen bei diesen

Fallenbildern?

Mich faszinierte vor allem, dass das Bild, an die Wand gehängt, in die Augenebene wechselt und dadurch eine vollkommen neue Dimension erhält. Indem ich die Realität selbst fixiert und umgestürzt habe, stülpt sie sich aus der Wand heraus und zeigt Objekte in einem zufälligen, dreckigen, unpolierten und ungeputzten Zustand.

Diese Art eine neue Kunst zu erfinden, kommt das plötzlich oder denkt man darüber nach, in welche Richtung man seine Kunst entwickeln möchte?

Ich glaube grundsätzlich, dass Menschen viel weniger nachdenken, wenn sie etwas schaffen, als sie später behaupten, nachgedacht zu haben. Man ist ein Medium.

Ging es Ihnen bei Ihren Tischen nicht auch irgendwie um das Essen, das Kochen?

Es ging mir um einen ganzheitlichen Zyklus, der das Leben und den Tod umfasst. Die schmutzigen Teller zeigen nur eine Sekunde dieses Kreislaufes. Ich habe damals den Film "Resurrection" gedreht, der diesen Prozess in umgekehrter Richtung zeigt. Man kann ja auch zurück in die Küche gehen. Und wenn man noch weiter zurückgeht, kommt man ins Schlachthaus: Man tötet ein Tier. Irgendwo stößt man auf die Verdauung, die wiederum Dünger produziert …

Ich möchte jetzt den Bogen zur so genannten "Eat Art", der essbaren Kunst, spannen, deren Begründer Sie ja sind …

Das war allerdings Jahre später. Ich wollte mir damals ein Atelier gestalten, in welchem meine Tische laufend produziert werden sollten. Aber das war schwierig, also habe ich die Pariser "Galerie J" in ein Restaurant verwandelt: "Le Restaurant de la Galerie J". Dort habe ich selbst gekocht und von einem Kritiker eine Ohrfeige bekommen, weil ich ihn dazu bringen wollte, in der Galerie J dem Publikum das Essen zu servieren, das ich gekocht hatte. Danach war ich wirklich berühmt.

Wann war das?

1963.

Und die Galerie beziehungsweise das

Restaurant war mit Ihrer Kunst tapeziert sozusagen.

Ja, jeden Tag sollte ein Bild an die Wand kommen. Aber am Anfang waren die Wände natürlich leer, also habe ich eine Sammlung von insgesamt 723 Küchenutensilien gestaltet - später habe ich auch einmal eine von 150 Spar-Schälern gemacht. Wussten Sie übrigens, dass bei den asiatischen Schälern der Schlitz andersrum ist?

Nein, damit habe ich mich bis jetzt nicht beschäftigt. Wieso?

Weil der Asiate anders schält als der Europäer - er schält von sich weg und nicht zu sich her. Diese Bewegung setzt sich in der Bewegung und dem Tanz der Asiaten natürlich fort, und das lässt sich wieder auf die gesamte asiatische Philosophie weiterführen.

Womit wir schon wieder beim Tanz wären, obwohl wir doch beim Essen bleiben wollten.

Sie sind hartnäckig. Ich eröffnete also das Restaurant Spoerri in Düsseldorf acht Jahre nach der Gründung der "Nouveaux Réalistes". Nach meinem Experiment im "Le Restaurant de la Galerie J" war die Eröffnung eines richtigen Restaurants eigentlich die logische Folge. Im Restaurant Spoerri dokumentierten wir während eines ganzen Jahres jeden Tag mit einem Bild. Über dem Restaurant hatte ich eine Wohnung gemietet, in der wir ein Atelier einrichteten. Auf einen der Tische des Restaurants montierten wir ein Brett, das wir herausnehmen und in der Galerie bearbeiten konnten. Die Tischplatte wurde den Gästen irgendwann zwischen den Gängen mit allen Tellern, Gläsern, Servietten und Aschenbechern weggenommen, und ein Freund von mir klebte die Sachen auf die Platte. Einmal im Monat kam aus Zürich ein Lastwagen und die Tische gingen auf die Reise.

Und von dort in Galerien auf der ganzen Welt.

Als ich mit "Eat Art" in Düsseldorf begann, sagte ich bei der Eröffnung: "Es gibt zwei große Triebe, die die Menschheit vorwärts treiben: der eine ist die Fortpflanzung, der andere die Selbsterhaltung, das Überleben." Überleben war ja eigentlich von Kind auf mein Thema und hat, wenn man noch weiter zurückgeht - und ich tu das ja sehr gerne -, auch wieder viel mit Verdauen zu tun. Also habe ich mich für Verdauen entschieden.

Sind Sie dann von

Paris nach

Deutschland übersiedelt?

Nein. Ich war überall. Ich lebte im Hotel Chelsea in

New York, hatte Ausstellungen in Galerien in New York, Köln, Antwerpen, Mailand und was weiß ich wo überall. 1966 flüchtete ich zusammen mit meiner Freundin auf die griechische Insel Symi. Dort lebten damals nur drei oder vier ausländische Pärchen und wir blieben 13 Monate. Nach einem Jahr merkte ich allerdings, dass der Zyklus des Insellebens sich zu wiederholen begann. Ich musste mich entscheiden: entweder ein Leben lang zu bleiben, oder weiterzuziehen.

Sind Sie je wieder auf die Insel zurückgekehrt.

Nein. Aber die Zeit auf Symi war die einschneidendste meines Lebens.

Wenn man sich so lange mit Essen als Kunstform beschäftigt hat, verändert sich dadurch das Verhältnis zum Essen? Wenn Sie heute einen vollen Teller vor sich stehen sehen, empfinden Sie dann ein gewisses Gefühl der Sättigung beziehungsweise der Übersättigung - oder ist immer noch Interesse da?

Ich bin ein neugieriger Mensch und mich interessiert das Neue ununterbrochen. Deswegen bin ich auch sehr schnell im Aufnehmen des Unbekannten, Fremden.

Im Jahr 2009 haben Sie sich in Hadersdorf bei Krems niedergelassen - mehr als 1000 Kilometer von ihrem Geburtsort entfernt kehren Sie wieder an die

Donau zurück. Warum?

Als ich 1962 nach Klosterneuburg kam - dort traf ich Arnulf Rainer und Gerhard Rühm -, sah ich erstmals die Donau wieder. Von meinem Zimmer aus hatte ich einen herrlichen Blick auf den Fluss und ging auch hinunter ans Wasser. Damals stand ich das erste Mal wieder an der Donau, atmete die Luft tief ein, und plötzlich roch es wie in meiner Jugend.

Das heißt, die

Donau hat Sie immer wieder angezogen.

Ja, das tut sie heute noch.

Sie haben aber nicht bewusst dieses Gebiet hier für Ihre neuen Projekte gesucht, sondern es ist wohl eher so, dass diese Gegend Sie gefunden hat?

Ja. Ich sah die beiden Häuser am Hauptplatz von Hadersdorf und wusste, ich will sie kaufen, um hier meine Arbeiten auszustellen.

Wie sind Sie überhaupt auf

Österreich gekommen? Sie besitzen ihren "Il Giardino" in der

Toskana, wo Sie auch Ihren Hauptwohnsitz haben, und außerdem ein Haus in

Bellinzona, warum sind Sie jetzt nach Hadersdorf gekommen?

Weil ich mich hier wohlfühle.

Das heißt, Sie leben jetzt sowohl in der

Toskana als auch in Hadersdorf?

Ja.

Als Sie diese beiden Häuser in Hadersdorf das erste Mal gesehen haben, was haben Sie empfunden? Ist das der Platz, an dem Sie alt werden möchten?

Was heißt alt werden, ich bin über 80 Jahre alt. Das hat man mich übrigens schon gefragt, als ich vor mehr 20 Jahren "Il Giardino" in der Toskana gekauft habe. Damals feierte ich meinen 60. Geburtstag und die Menschen sagten zu mir: "Endlich haben Sie einen Platz gefunden, wo Sie in Ruhe leben können." Aber so denke ich nicht.

Kann man jetzt von der Kremser Phase des

Daniel Spoerri sprechen?

Von der Hadersdorfer Phase, um es genau zu sagen. Ja, von der kann man sprechen. Aber ich werde versuchen, die Kremser Meile bis nach Hadersdorf zu ziehen.

Ein roter Teppich von Krems bis Hadersdorf …

Vielleicht.

Hätten Sie nicht das Glück gehabt, sich zum Künstler zu entwickeln, auf welchem anderen Gebiet wären Sie Ihrer Meinung nach gut und erfolgreich geworden?

Vergleichende Religionswissenschaften.

Da hatten Sie als Künstler sicherlich eine größere Entfaltungsmöglichkeit. Sie haben vieles gemacht, doch - wie mir scheint - sind Sie immer gegen den Strom geschwommen. Niemand hatte zum Beispiel vor Ihnen die Idee, Essen zur Kunst zu erheben.

Da haben Sie Recht. Künstler haben früher nur nackte Frauen gemalt, nicht nacktes Essen. Heute ist das anders, heute sind Essen und Kochen Mode geworden - aber damals war das nicht der Fall. Es gab nur die große, klassische Tradition in der französischen Küche - und in Deutschland gab es Eckart Witzigmann …

… und Sie wurden 2007 mit dem "Eckart-Witzigmann-Preis" der "Deutschen Akademie für Kulinaristik" ausgezeichnet.

Ja, aber eher für Literatur und Gastrosophie als fürs Kochen.

In der Laudatio sagte man über Sie, dass sich "die spannende Liaison zwischen Koch und Künstler wie ein roter Faden durch Ihr Leben zieht". Sind Sie ein Kochkünstler?

Ich habe eigentlich nie in meinem Leben wirklich etwas getan. Ich bin kein Handwerker.

… ein bissel getanzt, ein bissel gebastelt, ein bissel gekocht - und das Ergebnis ist ein großer Künstler.

Ich bin ein "metteur en scène", ein Regisseur.

Das Gespräch fand im Gasthaus Jell statt.

Hoher Markt 8-9 ǀ 3500

Krems an der Donau

T +43 (0) 2732 823 45 ǀ gasthaus@amon-jell.at ǀ www.amon-jell.at

Öffnungszeiten: Di-Fr 10-14.30 Uhr, 18-23 Uhr; Sa, So 11.30-14 Uhr

Angelika & Michael Horowitz

TISCHGESPRÄCHE

Über Essen, Trinken und die anderen schönen Dinge des Lebens

Amalthea Signum Verlag

ISBN 978-3-85002-758-8

224 Seiten

VK-Preis: 19,90 €

-

Hauptartikel

-

Hintergrund

-

Hintergrund

Kommentare