Keine Höhenangst in Kappadokien: Sonnenaufgang im Heißluftballon

Und plötzlich ist man auf Augenhöhe mit den riesigen, fast kerzengerade in die Höhe reichenden Gesteinsformationen. Wenige Sekunden zuvor ist man noch weit über ihnen geschwebt; jetzt, so wirkt es zumindest, müsste man nur die Hand ausstrecken, und könnte sie berühren.

Plötzlich geht es ruckartig wieder nach oben. "Zisssschh", faucht die Flamme, der Heißluftballon steigt in die Höhe.

"Abfahrt ist pünktlich um 5.25 Uhr", hatte Guide Ali am Vortag verkündet, Widerrede nicht geduldet. Gab es auch keine, wer würde sich den Anblick des Sonnenaufgangs über Kappadokien von einem Heißluftballon aus entgehen lassen wollen? Draußen war es noch finster. Umso heller leuchtete dafür die Flamme aus dem Propan-Gas-Brenner, die die Luft im Ballon erhitzte und ihn langsam in die Höhe hob. Bis zu 800 Meter hoch würde er fliegen.

Sonnenaufgang von oben

"Wow", entflieht es einer Passagierin beim Anblick der Dutzenden Ballone, die sich über der markanten Tuffsteinlandschaft drängen, während im Hintergrund die Sonne aufgeht. Jeden Tag heben hier innerhalb weniger Minuten an die fünfzig Ballone ab, mit bis zu zwanzig Passagieren in einem Korb. Etwas entfernt, aber deutlich erkennbar: das "Tal der Liebenden". Die hochragenden Gesteinsformationen dort sind unverkennbar. "Feenkamine", werden sie genannt, doch die Ähnlichkeit mancher Gebilde mit einem bestimmten männlichen Körperteil lässt sich durch den hübschen Namen nicht leugnen.

"Die Formationen sind Tausende Jahre alt, von Wind und Wasser geformt, daran war keine Menschenhand beteiligt", so Ali beim Besuch des Tals. Das Grinsen ließ sich nur schwer unterdrücken.

Für seine außergewöhnlichen Tuffsteinformationen ist Kappadokien weltbekannt. Früher wurden sie von Menschen bewohnt: Der Tuff ist weich genug, um Höhlen in die Steine zu schlagen. Bis tief unter die Erde wurde gegraben; noch heute können sich Touristen in riesigen, unterirdischen Städten (etwa in Özkonak) verlaufen, in denen früher bei drohender Gefahr Tausende Menschen untergekommen sind.

Bis zum Bevölkerungstausch zwischen der Türkei und Griechenland 1923 lebten auch orthodoxe Christen in der Region. An sie erinnern heute nur mehr die Wandmalereien der Höhlenkirchen, die man etwa im Göreme Open Air Museum oder im Freilichtmuseum Zelve besuchen kann. Unesco zählt über zweihundert derartiger Felsenkapellen in Kappadokien.

Leben wie vor 100 Jahren

Ismail und seine Frau Emine gehören zu den wenigen, die zumindest zeitweise noch in so einem Steinhaus in Uçhisar leben. "Willkommen, Tee oder Kaffee?", bittet der grauhaarige Ismail auf Deutsch herein. Ein paar Wörter, sagt er, habe er sich in den letzten Jahrzehnten dank der vorbeikommenden Touristen angelernt. Das Wohnzimmer ist mit bunten Teppichen geschmückt, die Bänke voller weicher Polster. Schnell vergisst man, dass man eigentlich in einem Stein sitzt.

Das "Schlafzimmer" von Ismail und Emine: Nur mehr wenige leben in den traditionellen Behausungen in den Steinformationen.

In vierter Generation wohnen Ismail und Emine hier. Ein Stockwerk weiter oben ist das Schlafzimmer, mit zwei Betten und einem alten Radio an der Wand, sogar Holzfenster sind in das Tuffgestein gebaut. "Vor allem im heißen Sommer ist es hier angenehm kühl“" sagt Guide Ali.

Beim Abschied fällt der Blick auf die Töpfereien, die in den in die Felswand geschlagenen Nischen stehen: "Früher durften Paare erst heiraten, wenn Männer das Töpfern und Frauen das Weben erlernt haben", erzählt Ali. Der heiratswillige Mann musste es schaffen, ohne hinzusehen und abzumessen, den passenden Deckel zu einem Topf zu töpfern.

Die Tuffsteinformationen, "Feenkamine" genannt, erinnern jedoch auch an etwas anderes ...

Mit dieser Tradition schmückt sich nach wie vor das gemütliche Dörfchen Avanos: An den Straßenecken werden tönerne Teller, Schüsselchen und Tassen als Mitbringsel angepriesen; Hauswände sind mit Töpferkunst dekoriert. "Auch ein Blinder findet nach Avanos", steht über einem Lokaleingang geschrieben, "an den Tonscherben, die am Boden liegen."

Selbst das Nationalgericht hier, "Testi Kebap", ein Eintopf aus feinem Lammfleisch, Tomaten und Gemüse, wird in einem Tontopf ins Feuer geschoben. Dieser wird, wenn das Gericht fertig ist, zerbrochen. Einweg-Geschirr aus Ton quasi. Auch eine Möglichkeit, die Töpferkunst hier am Leben zu halten.

Besuch beim Großmeister

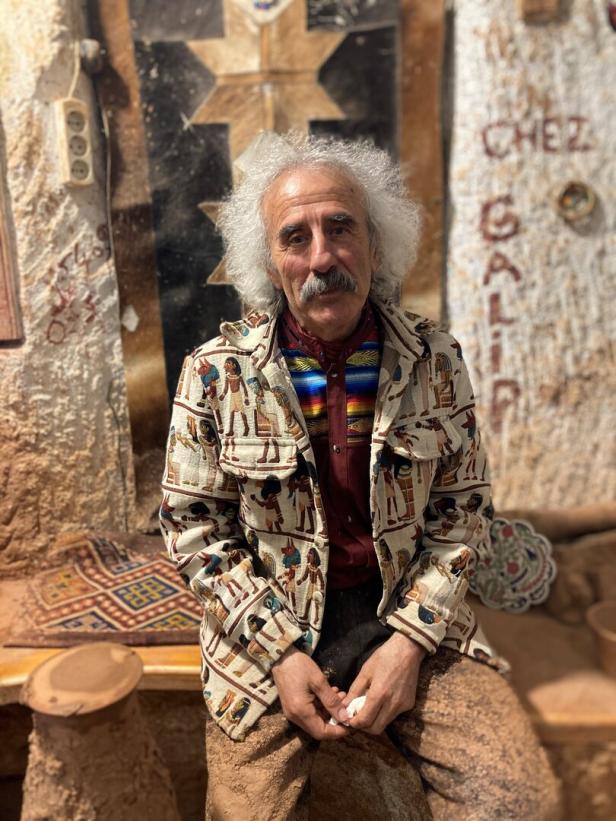

"Meister" des Handwerks ist der mittlerweile weltbekannte Galip Körükcü, der von Medien und Besuchern aufgrund seiner Frisur häufig mit Albert Einstein verglichen wird. Er war einer der Ersten, die das traditionelle Handwerk auch Frauen gelehrt haben. In seiner Töpferei "Chez Galip" findet man Vasen, Zuckerdosen, Teller und Tassen bis hin zu goldverzierten Kannen, die mehr Kunstwerk als Gebrauchsgegenstand sind.

Bekannt ist Galip aber auch für eine andere, etwas skurrilere Leidenschaft: das Sammeln von Haaren. "Eine meiner ersten Schülerinnen hat mir eine Haarsträhne von sich geschenkt", erzählt Galip, die habe er dann an die Wand gehängt. Er zeigt ein Foto von seinem "Museum": Lang, kurz, dick, dünn, schwarz, blond – die Felswände sind vor lauter Haarsträhnen nicht mehr zu erkennen. Seine Sammlung ist längst im Guinness-Buch der Rekorde aufgenommen.

Lieber aber zurück zum Ton: Der ist für die Region so prägend, dass er sogar den längsten, ausschließlich durch die Türkei fließende Fluss getauft hat. Kızılırmak heißt dieser, übersetzt "Roter Fluss". Vom Heißluftballon aus sieht er dann aber doch mehr aus wie ein blaues Band, das die Landschaft durchschneidet.

Die "Burg" thront über Ortahisar, die Häuser reichen bis tief in die Erde hinein. Früher galten sie als wertlos, längst haben sie aber Luxus-Reiseanbieter für sich entdeckt.

Anreise

Mit Turkish Airlines nach Nevşehir, Stopp in Istanbul, -Kompensation 9,2 € climateaustria.at

Highlights

In Istanbul: Blaue Moschee, Hagia Sophia, Zisternen, Bootsfahrt über den Bosporus. Und: Türkischer Kaffee im Café Pandeli im Obergeschoß des Ägyptischen Basars – wo schon Staatsgründer Atatürk zu speisen und trinken pflegte

Übernachten

Etwa im Uçhisar Kaya Hotel, ein in den Fels gehauenes Höhlenhotel, das zum Frühstück Ausblick auf die aufsteigenden Heißluftballone bietet

Organisierte Reise

Raiffeisen Reisen bietet im Sept., Okt., Nov. 8-tägige Rundreisen in Istanbul und Kappadokien an, ab 1.399 Euro p.P.

info@raiffeisen-reisen.at

Auskunft

visitturkey.in

Langsam beginnt der Ballon zu sinken, es geht zurück Richtung Erdboden. Kurz vor der Landung werden die Seilenden, die am Korb befestigt sind, abgeworfen. Am Boden warten die Helfer, die mit ihrem ganzen Gewicht versuchen, den Ballon festzuhalten. Der Pilot versucht sich an einem Kunststück, probiert, direkt auf dem bereits wartenden Hänger zu landen. Beim zweiten Mal gelingt es. Die Passagiere jubeln.

Zur Belohnung gibt es für alle (alkoholfreien) Sprudel – so wie nach der ersten Ballonfahrt 1783 – und eine Urkunde: "Zur Erinnerung an dieses einzigartige und unvergessliche Erlebnis, die Entdeckung des Märchenlandes Kappadokiens unter den Wolken."

Kommentare