Raspberry Pi im Test: Billig-PC mit Tücken

Alles begann 2006: Der Ingenieur Eben Upton war von den Computerkenntnissen der Bewerber an der Cambridge-Universität entsetzt. Mit dem Wunsch, das zu verbessern, suchte er nach einem Computer, mit dem man sogar Kindern das Programmieren beibringen konnte. Doch selbst die günstigsten Modelle schienen noch für viele Schulen zu kostspielig zu sein. So machte er sich mit Hilfe einer Gruppe von Cambridge-Kollegen an die Entwicklung eines möglichst günstigen PCs, der den Kindern die Softwareentwicklung näher bringen sollte - den Raspberry Pi.

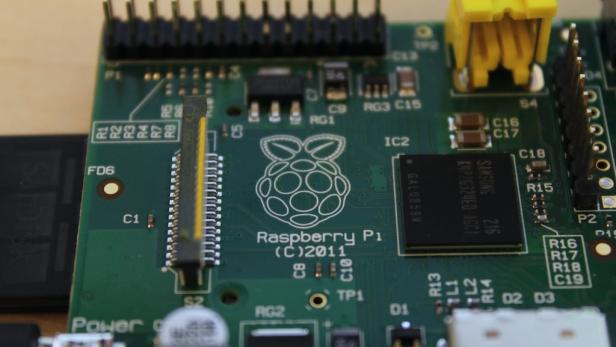

Anfangs noch sehr mager ausgestattet und leistungstechnisch auf dem Niveau von Rechnern der frühen 90er Jahre, fand sich schnell ein optimales Layout sowie deutlich schnellere Komponenten, die dem Raspberry Pi sehr viel mediale Aufmerksamkeit bescherten. Upton selbst ist nun neben seiner Arbeit als Vorsitzender der Raspberry Stiftung auch hauptberuflich für den Chiphersteller Broadcom tätig, der den 700 MHz-Prozessor des Mini-Computers fertigt. Ähnliche Prozessoren, die auf der ARM-Architektur basieren, werden hauptsächlich in Smartphones und Tablets eingesetzt.

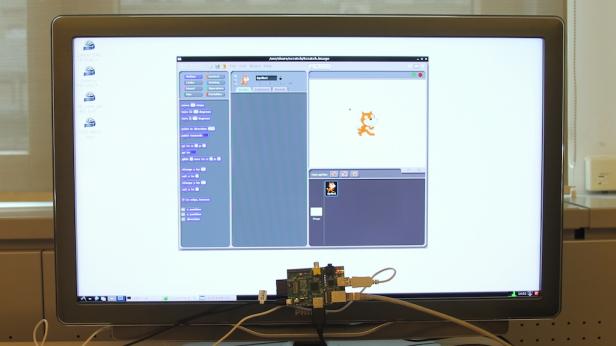

Software

Da der im Raspberry Pi verbaute 700 MHz Broadcom Prozessor (BCM2835) auf der ARM-Architektur basiert, muss ein entsprechend kompatibles Betriebssystem verwendet werden. Microsofts Windows ist derzeit nur mit der x86/x64-Architektur kompatibel, erst mit Windows RT, das im Herbst veröffentlicht werden soll, hält auch die ARM-Architektur Einzug in die Windows-Welt. Die Rasberry-Stiftung selbst empfiehlt den Einsatz des angepassten Debian-Betriebssystems Raspian, das erst vor kurzem erstmals in einer stabilen Version veröffentlicht wurde.

Das Linux-System ist auf eine einfache Bedienung ausgelegt, dürfte aber dennoch Nutzer ohne Erfahrungen mit dem alternativen Betriebssystem überfordern. Das System selbst kommt relativ "nackt" daher, lediglich die wichtigste Software wie Internet-Browser und Dateiverwaltung findet sich auf dem offiziellen Image. Das ist einerseits praktisch für den Anfang, beschert aber Neuanfängern einige Probleme, da, je nach Anwendungsgebiet, zahlreiche Softwarepakete über das Terminal nachgeladen werden müssen.

Installation

Bei der Einrichtung des Systems haben sich die Entwickler wirklich alle Mühe gegeben, die Vorgänge so einfach wie möglich zu halten. Sobald das komprimierte Image auf eine SD-Karte übertragen wurde, müssen lediglich Sprache und Netzwerkeinstellungen gewählt werden, dann kann der Raspberry Pi bereits verwendet werden - theoretisch. Denn sollte kein herkömmliches Ethernet-Kabel vorhanden sein, stößt man relativ schnell auf Probleme.

Die WLAN-Funktion lässt sich zwar mit einem entsprechenden Adapter nachrüsten, dieser funktioniert aber nicht mit den auf dem Raspberry Pi verbauten USB-Anschlüssen, da diese lediglich 100 mA liefern. Das ist für den Betrieb der meisten WLAN-Adapter zu wenig Strom, daher muss ein USB-Hub mit externer Stromversorgung gekauft werden. Selbst wenn das funktioniert, steht man oftmals vor einem kleinen logistischen Problem, da nicht alle Treiber vorinstalliert sind. Daher müssen die Pakete zuvor aus dem Internet geladen und per USB-Stick nachinstalliert werden. Eine mühsame Angelegenheit, bei der die meisten Anfänger bereits früh kapitulieren dürften.

100 statt 28 Euro

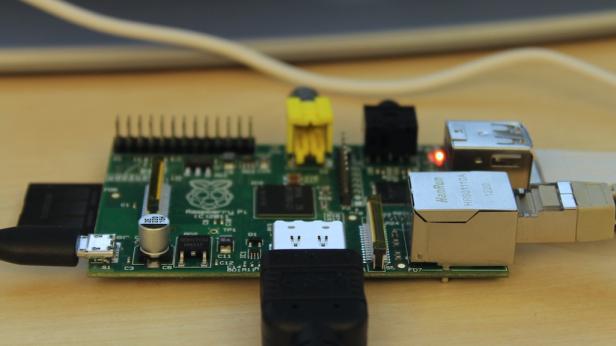

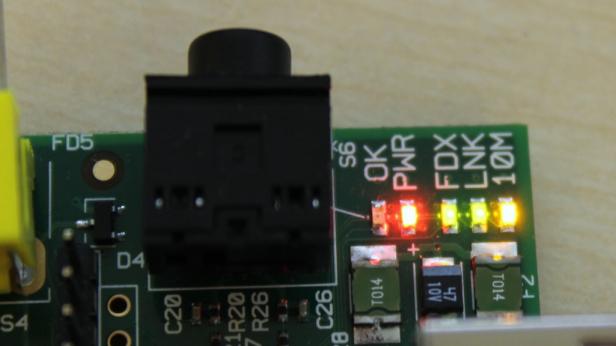

Auch wenn der Raspberry Pi oft als "günstigster PC der Welt" bezeichnet wird, so muss diese Bezeichnung doch kritisch hinterfragt werden. Für knapp 40 Euro, deutlich über der Preisempfehlung von 28 Euro der Raspberry Stiftung, erhält man lediglich die Platine, Zusatzausstattung findet sich nicht im Lieferumfang. So können bis zu 30 Euro für Zubehör wie einem HDMI-Kabel und dem für die Stromversorgung notwendigen Micro-USB-Kabel fällig werden. Zur Stromversorgung können allerdings auch die meisten Ladegeräte von modernen Smartphones verwendet werden, diese müssen allerdings zumindest 700 mA Strom liefern. Daher kann der Pi auch nicht über einen USB-Anschluss eines herkömmlichen PCs betrieben werden, da die USB 2.0-Schnittstelle maximal 500 mA liefert.

Die geringe Stromaufnahme des Pi hat allerdings auch Nachteile. Die beiden USB-Schnittstellen werden mit maximal 100 mA betrieben, weswegen diese eigentlich nur für den Betrieb von Tastatur und Maus verwendet werden können. Für Geräte mit einem größeren Strombedarf benötigt man einen USB-Hub mit externer Stromversorgung. Dieser schlägt auch noch einmal mit knapp 10 Euro zu Buche. Des weiteren wird eine SD-Karte mit mindestens zwei Gigabyte Speicher für den Betrieb des Systems benötigt, Booten von einer externen Festplatte ist ohne SD-Karte nicht möglich. Somit summieren sich die zusätzliche Ausgaben, sollte man all das nicht bereits besitzen, recht schnell zu einer beachtliche Größe.

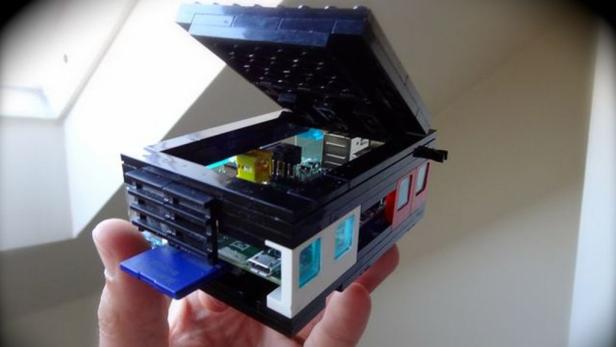

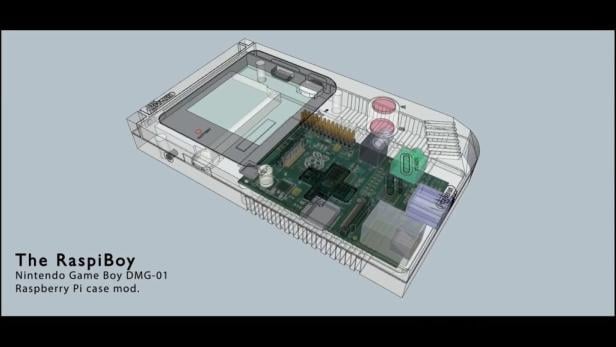

Des Raspberry Pi`s neue Kleider

Wie das Betriebssystem kommt auch der Raspberry sehr nackt daher - kein Gehäuse oder Zubehör, lediglich die blanke Platine wird in einer schlichten Schachtel mit der Garantievereinbarung geliefert. Allerdings hat die Raspberry-Community ihre Kreativität bewiesen und bereits vor der Auslieferung des Pi eigene Gehäuse konstruiert. Neben zahlreichen Lego-Varianten gibt es auch Gehäuse mit sehr professionellem Aussehen. Ein Großteil davon wird von den Konstrukteuren frei zum Download angeboten, Besitzer eines 3D-Druckers können sich dementsprechend ein eigenes Gehäuse ausdrucken. Mittlerweile werden aber auch dutzende verschiedene Modelle aus Materialien wie Kunststoff, Holz oder Metall in Online-Shops zum Kauf angeboten, der Handel mit Zubehör blüht, wie die Verkaufsstatistiken auf Farnell und RS Components beweisen.

Dabei sollte man allerdings Vorsicht walten lassen, besonders beim Kauf eines USB-Hubs. Denn selbst wenn ein Modell eine externe Stromversorgung bietet, so garantiert das nicht, dass es auch mit dem Raspberry Pi funktioniert. Im Test erwies sich ein kleiner USB-Hub mit vier Anschlüssen, der von einem externen Stromanschluss mit einem zusätzlichen Ampere versorgt wurde, als problematisch. So fiel der verbaute Netzwerkadapter regelmäßig aus und war zeitweise überhaupt nicht benutzbar, selbst wenn nur zwei Geräte, eine Maus und eine Tastatur, verwendet wurden. Erst wenn eines der beiden Geräte, die beide jeweils maximal 200 mA benötigen, abgesteckt wurde, funktionierte auch der Netzwerkanschluss ohne Probleme. Im Nachhinein erwies sich jedoch die USB-Tastatur als Übeltäter, da diese, wie viele moderne Modelle, mit einem internen USB-Hub ausgestattet war und dies laut Wiki Probleme verursacht. Die Raspberry Stiftung hat allerdings bereits eine Liste von unterstützten und problematischen Geräten veröffentlicht.

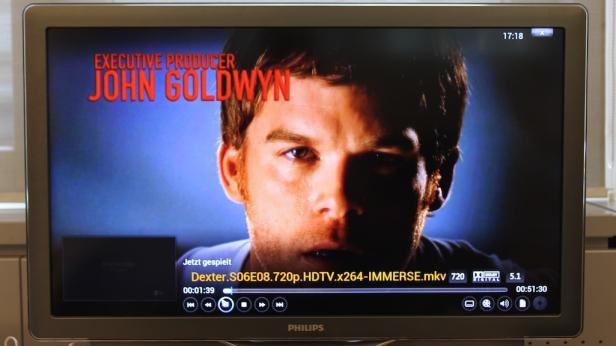

Multimedia-PC - nur mit Einschränkungen

Viele Käufer haben den Raspberry Pi bereits zur Vorbestellungsphase als neuen Fixpunkt im Wohnzimmer eingeplant. Dazu trugen auch einige Ankündigungen der Raspberry-Stiftung bei, in denen demonstriert wurde, dass HD-Videos flüssig abspielbar sind. Um Befürchtungen vorwegzunehmen: HD-Material lässt sich ruckelfrei wiedergeben. Die einzige Einschränkung hierbei ist, dass es mit H.264 oder H.263 komprimiert sein muss, auf das MPEG2-Format musste aus Lizenzgründen verzichtet werden. Nur H.263 und H.264-Dateien profitieren von der Hardwarebeschleunigung, niedrig aufgelöstes Videomaterial lässt sich aber teilweise auch ohne diese wiedergeben.

Hier erweist sich oftmals die grafische Benutzeroberfläche als Flaschenhals. Dieses Problem lässt sich aber unter anderem mit einer Änderung der Verteilung des Speichers zwischen GPU und CPU umgehen. So empfiehlt sich für eine Nutzung der Mediacenter-Software XBMC eine gleichmäßige Aufteilung der insgesamt 256 MB RAM zwischen den beiden Hardwarekomponenten.

Die beliebte Mediacenter-Software XBMC wurde bereits von zwei Projekten, Raspbmc und OpenELEC, auf die ARM-Architektur portiert und läuft relativ flüssig. Doch die Software allein macht den Raspberry noch lange nicht zur Medienzentrale. Die Bedienung ist etwas schwerfällig und lässt das Durchsuchen von großen Musikbibliotheken zur Qual verkommen. Auch wird der Pi trotz seiner geringen Größe bereits nach wenigen angeschlossenen Geräten zu einer unübersichtlichen Ansammlung von Kabeln und ist auch mit Gehäuse alles andere als eine Zierde für das Wohnzimmer.

Dass der Pi im Gegensatz zu zahlreichen Billig-Konkurrenten auf einen HDMI-Videoausgang setzt, sei laut der Raspberry-Stiftung eine bewusste Entscheidung gewesen. Demnach sei der analoge Standard VGA veraltet und eine "auslaufende Technologie", die außerdem nicht mehr vom Broadcom-Chipsatz unterstützt wird. Eine Aufforderung, den Pi an das Fernsehgerät als Mediacenter anzuschließen, ist das dennoch nicht.

Fazit

Der Raspberry Pi lässt die Bastlerherzen höher schlagen, einen vollwertigen Computer sollte man sich allerdings nicht erwarten. Dieser Eindruck des 30-Euro-Geräts wurde viel zu oft vermittelt, dabei bieten selbst moderne Smartphones zum Großteil eine bessere Leistung. Der Pi dürfte vor allem als günstiger Server sowie für Projekte, bei denen ein Arduino zu schwach bestückt ist, interessant sein. Wer sich für das Geld einen Desktop-Ersatz oder einen HTPC erhofft, wird enttäuscht. Der Pi hat jedoch eine Welle an neuen Mini-PCs losgetreten, die diese Rolle durchaus erfüllen können, so zum Beispiel der APC vom Chiphersteller Via sowie der ebenfalls auf Android basierende Cotton Candy, die sich beide direkt am Fernsehgerät anschließen lassen. Hier muss man im Vergleich zum Pi allerdings Abstriche bei der Erweiterbarkeit hinnehmen. Für den Einstieg in das Programmieren und Basteln ist der Raspberry Pi jedoch ideal und eignet sich somit perfekt für Schulen und Technikbegeisterte.

Kommentare