Lesetipps: "Kollegen, welches Buch fesselt euch gerade?"

Keine guten Nachrichten sind das: Jeder Fünfte liest nicht einmal seinen Mietvertrag, und Karl-Heinz Grasser hat in seinem Prozess verkündet, er habe Dinge unterschrieben, ohne sie zu lesen. Die Meldung, wonach wenigstens Pferde im Gesicht der Menschen LESEN, ist keine wirkliche Beruhigung. Vor allem die 20- bis 49-Jährigen (Menschen) lesen so wenig wie nie zuvor.

Von Seiten des Buchhandels hört man: „Die Menschen sind abends zu erschöpft.“ Und eine Bibliothek daheim ist nicht mehr modern. Ist das der Grund, warum bei der Caritas am Wiener Mittersteig u.a. folgende UNGELESENE Romane abgegeben wurden und vorige Woche um zwei bis drei Euro zu erwerben waren? Umberto Eco: „Der Friedhof in Prag“ – Yasmina Khadra: „Wovon die Wölfe träumen“ – Nick Hornby: „Slam“ – Jonas Jonasson: „Die Analphabetin, die rechnen konnte“ – John Burnside: „Über meinen Vater“ – Jonathan Franzen: „Freiheit“– Edouard Louis: „Das Ende von Eddy“ – Leonardo Padura: „Der Mann, der Hunde liebte“ ...

Gebrauchsanweisung

Bestimmt ist es auch ein Platzproblem. Obwohl es doch kaum Gesünderes gibt, als sich daheim auf dem Weg zum Staubsauger an einem Bücherstapel mit Thomas Bernhards Werken die Zehen anzuhauen. Literatur soll ja weh tun. Manchmal. Sie muss doch – berühmtes Zitat von Kafka – wie eine Axt sein für das gefrorene Meer in uns.

Peter Pisa

Die deutsche Verlegerin Felicitas von Lovenberg ( Piper Verlag) hat in ihrer eben erschienenen „Gebrauchsanweisung fürs Lesen“ zusammengefasst: „Wer liest, ist nicht allein. Lesen bildet, unterhält und informiert. Es macht einfühlsamer, trägt zur seelischen Stabilität bei, vergrößert den Sprachschatz und fördert das kritische Denken. Es verankert uns in uns selbst wie in der Welt.“

Trotz des Käuferrückgangs seit 2012 ist sich die Branche sicher: Nach wie vor bestehe eine tiefe Sehnsucht nach dem Buch.

Die erste Hälfte von insgesamt 30.000 neuen Romanen und Erzählbänden des heurigen Jahres ist im Handel. Es wird Zeit, das Lamentieren zu beenden und das Sommerfest der Bücher zu feiern.

Höchstnoten

Der KURIER hat auf den folgenden Seiten eine Menge Lesetipps für den Urlaub zusammengestellt. Verschiedene Vorlieben wurden berücksichtigt. Davon abgesehen: In den bisherigen 180 Buchbesprechungen 2018 im KURIER wurde in acht Fällen die Höchstnote vergeben. Zuletzt für den italienischen Familienroman „Alle, außer mir“ von Francesca Melandri, für „Das Feld“ von Robert Seethaler und für „Die Unruhigen“ von Linn Ullmann, über das Verschwinden / Altwerden ihres Vaters, des berühmten schwedischen Regisseurs Ingmar Bergman. In der Erstveröffentlichung seiner ersten Erzählungen „Wo die Schakale heulen“ hat Amos Oz begonnen, Röntgenstrahlen auf die israelische Seele zu werfen ... auf Menschen, die sich zwar nicht berühren lassen, aber von Umarmung träumen. Milena Michiko Flašar zeigt in „Herr Kato spielt Familie“, wie schwierig es ist, echt zu sein. Michel Faber merkte auf dem Planeten Oasis, dass Milliarden Kilometer für die Liebe keine Entfernung sein müssen (= „Das Buch der seltsamen neuen Dinge“).

Arno Geiger erzählt „Unter der Drachenwand“ vom Töten im Weltkrieg, indem er vom Leben redet, vom Überleben, vom Wunsch, Schönes zu erleben. Bei George Saunders’ „Lincoln im Bardo“ war das Gefühl, es mit großer Literatur zu tun zu haben, am stärksten: Der Präsident schleicht in die Gruft zum geliebten Sohn Willie, der elfjährig an Typhus gestorben ist. Lincoln nimmt ihn aus dem Sarg, hält ihn einmal noch im Arm. Auch Geister kuscheln gern. Auf dem Friedhof kommentiert ein Chor der Verstorbenen, die noch nicht tot sein wollen, die noch nicht wahrhaben, dass es für sie aus ist, ohne im Leben etwas hervorgebracht zu haben ... Noch nie hatte ein Roman einen solchen Klang.

Es gilt auch nach den Urlaubstagen: Bücher sind immer für einen da, wenn man sie braucht. Sie schnarchen nicht, und niemals pinkeln sie auf die Klobrille.

Die total subjektiven Empfehlungen unserer Redaktion

Barbara Mader

Erzählerische Kunstgriffe, die nebenbei zu Tränen rühren

Barbara Mader, Redakteurin, empfiehlt „Im Verborgenen“

Ich habe Ljuba Arnautovic bei einer Lesung kennengelernt und war sofort von ihr und ihrer unsentimentalen, wunderschönen Sprache hingerissen. Arnautovic, geboren in der Sowjetunion und seit langem in Wien daheim, ist Journalistin und Übersetzerin, „Im Verborgenen“ ist ihr Romandebüt. Sie beschreibt darin in beeindruckend präziser Sprache ihre Familiengeschichte.

Doch verlässt sie sich nicht auf die Dichte an Ereignissen, die diese zu bieten hat. Sondern verpackt sie geschickt in eine Dramaturgie, die anhand von Zeitsprüngen mehrere Geschichten gleichzeitig erzählt, die im Laufe des Romans zusammenfinden. Dass am Anfang ein vorgetäuschter und am Ende ein echter Selbstmord stehen, ist einer dieser schlauen erzählerischen Kunstgriffe. Der so ganz nebenbei zu Tränen rührt.

Die Heldin, im übertragenen wie im tatsächlichen Sinne, ist Ljuba Arnautovics Großmutter Genofeva, eine auf den ersten Blick unscheinbare Kanzleiangestellte, von der niemand ahnt, dass sie in ihrer Wohnung 1944 über Monate hinweg Juden versteckt hat. Und nur wenige wissen von der politischen Vergangenheit der zurückhaltenden „Tante Eva“. Dass sie wegen ihres Einsatzes für den Schutzbund gefoltert wurde, dass ihr Mann, ein jüdischer Schutzbundkämpfer, fliehen musste und dass sie, am allerschlimmsten, unter der Trennung von ihren Söhnen leidet, die beide nach Russland ins Exil geschickt wurden.

Nur einer dieser Söhne wird wieder zurückkehren: Es ist der Vater der Erzählerin, Karl Arnautovic. Wer glaubt, schon alles über Wien im Zweiten Weltkrieg gelesen zu haben, kann hier noch viel lernen. Abgesehen davon: Trotz oder gerade wegen der nüchternen Erzählweise ist „Im Verborgenen“ ein zutiefst berührendes Buch. Mein Herzensbuch im Sommer 2018.

Ljuba Arnautovic, „Im Verborgenen“, Picus Verlag, 200 Seiten, 22 €

Andreas Wenk

Irgendetwas funktioniert nicht mehr so wie früher – Wiens erster schwuler Bobo-Roman

Andreas Wenk, Layouter, empfiehlt: „Solo“

„Ich glaube, ich werde altersheterosexuell“ – so beginnt der Erstlingsroman „Solo“ von Christopher Wurmdobler. Peter, von dem der Satz stammt, ist der Älteste der fünf befreundeten Gays. Alle haben sie gute Jobs, verbringen viel Zeit auf Partys, Vernissagen oder im Fitnesscenter. Es läuft in der queeren Wiener Großstadtblase, auch wenn es Winter ist.

Dann heiraten Rita und Lena, doch das Fest gerät aus den Fugen. David und sein Freund erleben eine Beziehungskrise und die Schwulenmutti Steph verliebt sich in den jungen Ben.

Mit viel Witz und Ironie beschreibt der Autor eine Szene, die nicht mehr leiden, sondern feiern will. Die Freunde finden zum Schluss wieder zusammen, und freuen sich auf den Sommer.

Christopher Wurmdobler, „Solo“, Czernin Verlag, 224 Seiten, 20 €

Andreas Schwarz

Bissige Trump-Satire als modernes Märchen

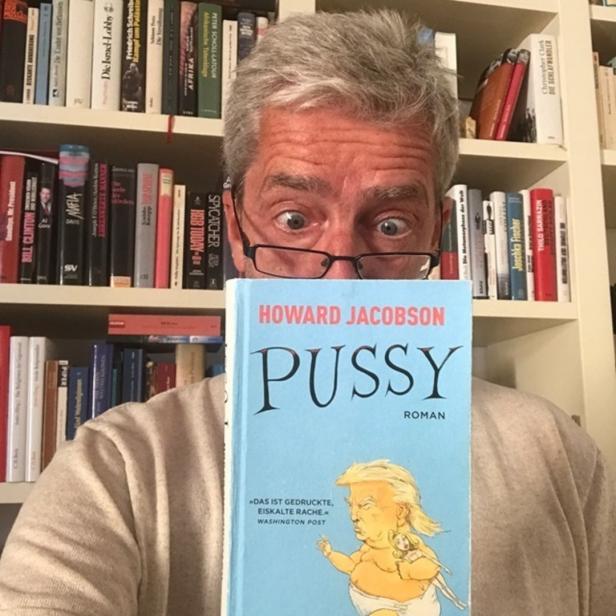

Andreas Schwarz, Leitung Kurier Außenpolitik, empfiehlt „Pussy“

Ein treffsicher gezeichneter Donald Trump mit wehendem Haar, nackt bis auf die Windel und mit einer blonden Puppe unter dem Arm, darüber der Titel „Pussy“ – „Das ist gedruckte eiskalte Rache“, schreibt die Washington Post über das, was diesem Buch-Cover folgt.

Der britische Star-Autor Howard Jacobson („Die Finkler-Frage“, „Liebesdienst“) hat eine bissige Satire auf den amerikanischen Präsidenten in Form eines modernen Märchens geschrieben: Prinz Fracassus, verwöhnt-selbstgefälliger Spross der Herrscherfamilie in der Republik Urbs-Lubus, wächst im Überfluss der väterlichen Paläste und vor Dutzenden TV-Schirmen heran, interessiert sich in frühen Jahren für Prostituierte, Gladiatoren-Kämpfe und Realitysoaps, kann kaum ganze Sätze, aber dank geduldiger Hauslehrer bald Tweets formulieren und wird erzogen, irgendwann sein Land zu regieren. Ähnlichkeiten gar nicht zufällig.

Jetzt hat es Satire ja nicht leicht bei einem Mann, der selbst mehr lebende Satire als Präsident ist und jede Parodie (außer Alec Baldwin) in den Schatten stellt. Aber Howard Jacobson gelingt es, noch einmal eins draufzusetzen, die ohnehin als Allgemeingut gehandelte Dumpfheit des Donald Trump in ihre Einzelteile zu zerlegen, zu erklären, festzunageln. Und zwar mit einer Leichtigkeit und einer Wahrheit, die staunen macht.

Man wechselt beim Lesen zwischen laut auflachen und sich sehr klug-analytische Sätze herausnotieren wollen – humorvoll, erschreckend und auf den Punkt geschrieben! Wenn er je ein Buch in die Hand nehmen sollte: Donald Trump sollte es lesen.

Howard Jacobson, „Pussy“, Verlag Klett-Cotta, 265 S., 16 €

Axel Halbhuber

Island ist wahrscheinlich so, wie man es sich vorstellt

Axel Halbhuber, Redakteur Lebensart, empfiehlt „Die Landschaft hat immer recht“

Ein rückständiges Dorf im isländischen Westfjord eignet sich als Sehnsuchtsort so gut wie unmerkbare Namen als Romanfiguren. Und doch will man schon nach wenigen Seiten Fischer Halldór in Geirmundarfjörður besuchen fahren. Ein Buch für Menschen, die gerne das Wetter im Gesicht spüren. Weil sie dann wissen, dass sie leben.

Bergsveinn Birgisson, „Die Landschaft hat immer recht“, Residenz, 264 Seiten, 22 €

Stefan Schocher

Ausgestreckter Stinkefinger ins Gesicht der Autoritäten

Stefan Schocher, Redakteur Außenpolitik, verliebt sich in den Klassiker „Die Reise nach Petushki“

Wer eine Reise tut, kann was erzählen – sagt man. Nun, von Moskau nach Petuschki sind es gerade einmal 120 Kilometer, aber Wenedikt Jerofejew kotzt sich auf dieser Strecke im Zug so derart über Gott und die Welt aus, zieht das gesamte verrottete sowjetische System auf witzige Weise durch den Dreck, suhlt sich in Weltschmerz und Liebesträumen, aber auch der eigenen Lethargie und Ausweglosigkeit. Man will dieses Buch runterkippen wie eine Komsomolzenträne – einen im Werk geschilderten Cocktail aus Nagellack, Lavendel, Eisenkraut, Rasierwasser, Mundwasser und Limonade – oder einen Kanaanbalsam (Möbelpolitur, Bier und Spiritus).

Jerofejew schildert die Reise eines gerade gefeuerten Kabelverlegers zur Liebsten in Petuschki während der er sich ins Delirium trinkt. Er spricht mit Engeln und mystischen Wesen, denen er im Rausch begegnet, philosophiert anhand des Beispiels von Schluckauf über die Unvorhersehbarkeit des Lebens, über Brechreiz, Angepasstheit und Ausbruch. Am Ende landet er wieder in Moskau vor den Toren des Kreml, den er in dieser Nacht zum ersten und letzten Mal sieht.

Die Reise nach Petuschki ist ein mit Stolz, Witz und viel Hirn ausgestreckter Stinkefinger ins Gesicht der Autoritäten. Etwas, das es prinzipiell eher einmal zu oft braucht, als einmal zu wenig. Immer. Dieses Buch ist eine mit viel Tempo hingerotzte Abkanzelung, wobei sich Jerofejew nicht in historischen Details verliert.

Wenedikt Jerofejew, „Die Reise nach Petushki“, Piper Verlag, 176 Seiten, 9,99 €

Martina Salomon

In welch wunderbarer Welt wir leben

Martina Salomon, stv. Chefredakteurin und Leitung Wirtschaft, empfiehlt „Tyll“:

Dieses Buch ist nur mit Sonne im Herzen zu ertragen. Denn es ist grausam und eindrucksvoll – die Bilder bleiben für immer im Kopf. Schauplatz ist der Dreißigjährige Krieg, in dem ein Leben nicht viel zählte. In dem bittere Armut, Brutalität, Verbrechen, magische Vorstellungen und Willkür der Kirche herrschten. Daniel Kehlmann erzählt wie immer mit klarer, kühler, fast unerbittlicher Sprache. Und obwohl ich kein Fan historischer Romane bin, konnte ich den Wälzer nicht mehr weglegen.

Man begleitet Tyll – den Gaukler – auf seiner abenteuerlichen Lebensreise in einer der schrecklichsten Phasen der Geschichte. Politik, Kunst, Wissenschaft: Alles war damals unvorstellbar brüchig. In welch wunderbarer Welt leben wir dagegen heute! Schon lange war mir das nicht mehr so bewusst, wie nach der Lektüre von „Tyll“.

Daniel Kehlmann, „Tyll“, Rowohlt, 480 Seiten, 22,95 €

Gabriele Kuhn

Vom letzten Wunsch einer Frau, deren Leben zu Ende geht

Gabriele Kuhn, Kolumnistin und Autorin, empfiehlt "Ans Meer":

An einem See sitzen und "Ans Meer" lesen: vom Mut, unvernünftig zu sein. Vom Zauber einer beginnenden Liebe. Vom letzten Wunsch einer Frau, deren Leben zu Ende geht.

"Ans Meer" ist ein Buch, das man nur zur Seite legt, um schwimmen zu gehen oder an einem Scroppino zu schlürfen. Doch dann wieder: An einem See sitzen und lesen, bis die Abendsonne im Wasser funkelt.

René Freund, „Ans Meer“, Deuticke, 144 Seiten, 16,50 €

Konrad Kramar

Die Trümmerjahre in Nahaufnahme

Konrad Kramar, Außenpolitik & Geschichte, empfiehlt: „Die Rückkehr“

„Die Rückkehr“ ist eine Wiederentdeckung – die beklemmend klar macht, warum dieses Buch vor 70 Jahren, als es erschienen ist, kaum jemand lesen wollte – konnte. Der Autor Ernst Lothar, später eine prägende Persönlichkeiten des österreichischen Theaters, war gerade aus dem Exil nach Wien zurückgekehrt: In das Wien der Stunde Null, knapp nach Ende des Zweiten Weltkriegs. Seine Eindrücke hat er in einen Roman gepackt, der einen in die zerstörte Stadt mitnimmt, zu den zerstörten Menschen, jenen, die gehen mussten und jetzt nicht mehr willkommen sind, jenen, die geblieben sind und mitgemacht haben, und jenen, die den Nazi-Terror überlebt haben. Szenen, die von Nachgeborenen in allen Facetten nachgestellt, inszeniert, nachempfunden worden sind.

Doch Lothar muss das alles nicht, er steht mitten drinnen im Zusammenprall aus Hoffnung, Angst, Wut und vielen uneingelösten Rechnungen. Seinen Figuren merkt man in jedem Augenblick an, dass der Autor sie wohl alle unmittelbar vor Augen gehabt hat, dass er das, was sie reden und empfinden, genau so erlebt hat. Es wird nichts beschönigt, nichts dramatisiert, es wird in einem Tempo und einer Authentizität erzählt, die den Leser nicht loslässt. Dieses Buch hat nichts von der Schwere der klassischen Trümmerliteratur, es ist eher eine moderne, klare Reportage, eine dramatische Nahaufnahme einer Zeit, die man so plötzlich so klar vor Augen hat, dass einen der Schrecken packt. Man wird hin und hergerissen zwischen Wut über die Lügen und Lebenslügen dieser Menschen und Mitleid für ihre Zerrissenheit. So nahe dran an der Wirklichkeit eines Stücks Zeitgeschichte und trotzdem große Literatur.

E. Lothar, „Die Rückkehr“, Paul Zsolnay, 423 S., 26 €

Kevin Kada

Ein guter Ankerpunkt für die weitere Nutzung der sozialen Medien

Kevin Kada, Redakteur Chronik Niederösterreich, empfiehlt: „Change The Game“

Gerade in Zeiten des anhaltenden Dauerfeuers gegen Journalisten und großer Umbrüche in der Medienbranche ist „Change The Game“ von Puls4-Infochefin Corinna Milborn und Geschäftsführer Markus Breitenecker ein willkommener Weckruf. Vor allem die Milliarden-Unternehmen Facebook, Google und Amazon kommen in den Debatten um freien Journalismus, „Fake News“ und weitere Entwicklungen oft vor. Ihnen widmen sich auch die Buchautoren.

Ein Buch, das für jedermann verständlich aufbereitet ist. Milborn und Breitenecker erklären die Strukturen der Unternehmen, wie sie dort hingekommen sind, wo sie jetzt sind und vor allem, wohin die Reise gehen soll. Zentraler Punkt: der gläserne Mensch. Die Bereitschaft, Daten preiszugeben, die nur wenige kennen. Perfekt verarbeitet von Unternehmen, die wenig Steuern zahlen, aber umso größere Gewinne erzielen. Nicht nur für mich als Journalist mit großer Social-Media-Affinität ein guter Ankerpunkt für die weitere Nutzung der sozialen Medien. Jeder, der auch nur ein Profil auf einer der Plattformen hat, sollte dieses Buch zumindest gelesen haben.

Eine Lösung können die beiden Autoren nicht bieten. Aber sie zeigen Denkansätze, die es wert sind, verfolgt zu werden.

C. Milborn / M. Breitenecker, „Change the Game - Wie wir uns das Netz von Facebook und Google zurückerobern“, 328 Seiten, 25 €

Georg Leyrer

Ein Manifest darüber, wie zeitgemäße Politik sein müsste

Georg Leyrer, Ressortleiter Kultur plädiert für die große Rundum-Watschn in „Hochdeutschland“

Urlaub dreht sich um Wunscherfüllung – Nichtstun! Handy abdrehen! Essen! Trinken! Und ein Buch lesen, in dem über Politik so geschrieben wird, dass man nicht den Eindruck hat, im Jahr 1970 stecken geblieben zu sein! Hier, bitte: Der Roman „Hochdeutschland“ schaut von hoch oben herab auf Deutschland und damit Europa. Und zwar durch die Augen von Victor, der pervers reich geworden ist, aber nicht zum Zyniker. Er schreibt ein Manifest darüber, wie zeitgemäße Politik sein müsste. Vor allem: sprechen müsste. Über Gemeinschaft und Investitionen und Flüchtlinge und Nation und Stolz und Freiheit und Menschlichkeit und Grenzen.

Die große Rundum-Watschn für alle jene, die in der Vergangenheit stecken geblieben sind.

Alexander Schimmelbusch, „Hochdeutschland“, Verlag Tropen, 214 Seiten, 20 €

Bernhard Praschl

„Willst du was Cooles lesen? Dann lies Gay Talese.“

Bernhard Praschl, Redakteur Kurier freizeit, empfiehlt: "High Notes"

Der eine, Frank Sinatra, hat Schnupfen und lässt einen Interviewtermin sausen. Die andere, eine New Yorker Obdachlose, besitzt zwei Häuser und wohnt doch auf der Straße. Zwei Schicksale, die unter der Feder von Gay Talese, einem Mitbegründer des New Journalism, zu spannenden Short Stories ausarten. „Sinatra mit Schnupfen ist wie Picasso ohne Farbe, Ferrari ohne Sprit – nur schlimmer“, schrieb er vor mehr als 50 Jahren. Das wirkt noch heute so überzeugend wie damals.

Und kommt auch bei jenen an, die Sinatra durch die Signation der „Schecklich netten Familie“ kennenlernten. Großer Dank an meinen Neffen Janosch in Hamburg für diesen Tipp. „Willst du was Cooles lesen?“, fragte er. „Dann lies Gay Talese.“

Gay Talese, „High Notes. Reportagen“, Verlag Hoffman & Campe, 368 Seiten, 22,90 €

Kommentare