Schaut doch hin, hört doch zu!

Zu Berichten übers Herbstfestival 2018 in Feldkirch geht's hier.

Update 22. Juni 2017, 02.32 Uhr: Neue Kritik hinzugefügt. Update 23. Juni 2017, 05.45 Uhr: Weitere Kritik hinzugefügt. Update 23. Juni 2017, 16.03 Uhr: Weitere Kritik hinzugefügt. Update 24. Juni 2017, 10.03 Uhr: Weitere Kritik hinzugefügt. Update 24. Juni 2017, 19.20 Uhr: Weitere Kritik hinzugefügt. Update 25. Juni 2017, 9.27 Uhr: Hinweis auf KritikerInnen-Workshop mit Links zu den Texten hinzugefügt

Update 25. Juni 2017, 12.36 Uhr: Weitere - letzte - Kritik hinzugefügt.

Nehmt mich als (Klein-)Kind wahr!

„Titititi, düdldüdü....“ aus Tröten mit Hand- und Kopfbewegungen verbunden die Staunen vorspielen wollen: Drei Erwachsene stehen um einen Kinderwagen. Eine leider nur allzu bekannte Szene vertrottelter – tschuldigung, aber das muss sein – sogenannter Babysprache. Diese Schattenspiel-Szene verdichtet die Kritik, die „Sag was“ am Umgang leider allzu vieler Erwachsener mit (Kleinst-)Kindern üben will. Das Stück des Theaters Minimus Maximus aus Nenzing eröffnete das diesjährige, mittlerweile 29. Festival „Luaga & Losna“ in diesem Vorarlberger Ort. (Hin-)Schauen und (zu-)hören – was diese beiden vorarlberger Begriffe „übersetzt“ bedeuten – soll(t)en Erwachsene darauf, was auch schon jüngste Kinder wollen, brauchen – respektvollen Umgang, nicht verdödelnde Sprache, häufiges Abspeisen mit Futter, wenn sie „nur“ Aufmerksamkeit wollen...

Tanz und Schattenspiel

Konzipiert vom Mastermind der Theatergruppe – und des Festivals -, Hannes Rasuch, spielen und tanzen Carina Huber, Fabienne Rohrer und Martin Birnbaumer (letzterer hat auch choreografiert) – von Beginn an selbst als Kinder – zu eigens dafür komponierter Musik von Matthias Bitschnau. Sie starten in drei ein-, aber jeweils verschieden färbigen Pyjamas und einigen sich darauf, Vater, Mutter, Kind zu spielen. Immer wieder wechseln sie die Rollen. Gleich bleibt jeweils – ob vorne auf der Bühne getanzt oder in manchen Szenen als Schattenspiel hinter einer durchscheinenden Wand – die Ignoranz der „Großen“ - die schon eingangs aufs Korn genommene „Babysprache“, die – in anderer Form – oft auch Menschen entgegengeschleudert wird, die auf den ersten Blick aus anderen Weltgegenden kommen könnten - „was du wollen, du da gehen...“. Fremd scheinen vielen Erwachsenen auch (Klein-)Kinder, weil diese (noch) nicht „unsere Sprache“ sprechen. Beobachten und wahrnehmen anderer Ausdrucks-Elemente – Körpersprache etwa oder Mimik – würde das Verständnis erleichtern. Erst als dies die beiden Erwachsenen - ob bewusst oder nicht nach vor allem für das junge Publikum gefühlter zu langer Zeit - ansatzweise begreifen, aufhören zu tröten, sehen sie auch die bunten Bilder im Kopf des Kleinkindes und dieses gibt wohlige Okarina-Laute von sich.

Geniale Verwandlungen auf offener Bühne

„Ich bin viele!“ - Theater ist nicht zuletzt Verwandlung. Eine Behauptung aufzustellen – und es ist so. Fernando Moreno beweist dies in „Superhero“. Genial spielt er mit Masken – und nicht nur diesen. Von einer Sekunde auf die andere ist er der – alterslose – Junge, seine eigene Großmutter, ein Bösewicht oder die Tänzerin aus dem Nachtklub gegenüber. Die Verwandlung schafft er durch Pappmaschee-Masken – gebaut von Carlos Pérez -, die er mit einer speziellen Technik jeweils mit seinen Zähnen hält – vor allem aber durch die den Figuren angepasste Bewegungen – des Körpers und der Hände. Dazu das eine oder andere Kleidungsstück oder einfach Stoffteil. Zusätzlich legt der (Masken-)Spieler bei der einen oder anderen Verwandlung Wert darauf für Bruchteile auch selbst als Darsteller ohne Maske wahrgenommen zu werden – samt dem Strahlen in seinem Gesicht über diese Verwandlungsmöglichkeiten. Manchmal tritt er sogar gleichzeitig als zwei seiner Figuren auf – eine Maske vorm Gesicht, die zweite gekonnt im Arm.

Auch du kannst Held/in sein!

Soweit zur Technik, nun aber zum Stück des „El Perro Azul Teatro“ (Das blaue Hund Theater – inspiriert von, wie Fernando Moreno im Dramaturgie-Gespräch nach dem Stück erzählt, „Augen eines blauen Hundes“ von Gabriel García Márquez): In der Regie von Jorge Padín sehen wir in einer kleinen Wohnung auf der einen Seite die Ecke des Jungen voller Comic-Helden-Bilder und Actionfiguren auf der anderen Seite die Kommode der Oma mit Lampen im alten Stil. In verschiedenen fast klassischen Heldenposen scheint er auf seinem Skateboard durch unendliche Weiten zu düsen, immer auf dem Weg, jemanden zu retten. Darum kreist auch sein langer Albtraum. In dem wird der Elektriker der kommt, um etwas am Zählerkasten zu reparieren zum Bösewicht, der die Oma entführt. Er ist Agent der bösen Stromkonzerne, die in den Besitz des Lichtsteins kommen wollen, dessen Hüterin die Großmutter ist. Also muss er sie suchen, finden, befreien. Bis er zu diesem Abenteuer aufbricht wird die Dunkelheit in der kärglichen Wohnung nur durch die bunt blinkenden Lichter des Nachtlokals gegenüber erhellt. Aus diesem träumt er sich eine eher liebliche Tänzerin herbei, die ihn sozusagen erleuchtet – mittels einer kleinen Disco-Kugel, die sie ihm als Spiegelstein überantwortet.

Booootschaft

Natürlich, eh kloar, schafft er es, die Oma zu befreien. So wie er, aber nicht nur er, kann jede und jeder zum Superhelden/zur Superheldin werden – diese Botschaft wird wie andere explizit im Text aus dem Off sozusagen als Sub- oder Erzähltext zum bildhaften Comic erzählt. Ein Text, der leider mit häufigen Wiederholungen fast ein bisschen nervt. Wir wollten, dass die Botschaft, dass sie alles können, sich auch aus widrigsten Umständen zu befreien, bei den Kindern ankommt – lautet die Erklärung im Gespräch mit dem Masken- und Puppenspieler, wenngleich er zugesteht, dass es vielleicht doch ein wenig zu oft wiederholt wird und dass dies vielleicht auch Kindern zu pädagogisch zeigefingerhaft vermittelt werden sollte. Die – vor allem an Erwachsene gerichtete - Botschaft, nicht gerade in den Spiegel zu schauen, um sich selbst zu erkennen, kommt immerhin mit zwei Erwähnungen zu Beginn und am Ende aus ;)

Um ewig langes Runter-scrollen zu vermeiden, weitere Kritiken in neuen Abschnitten - siehe unten

Compliance-Hinweis: Der Kinder-KURIER ist auf Einladung des Veranstalters bei diesem Festival.

Rund um einen Ring baut Liora Hilb eine von rund sechs Millionen Geschichten auf – RemebeRING. Diesen Ring, einen wahrhaften „Klunker“ hat ihre Mutter als junges Mädchen in Tel Aviv eines Tages von einem Unbekannten ausgehändigt bekommen. Er war ein Erbstück der Familie, die eins aus 87 Mitglieder bestand, von denen nur elf (11) die Shoah (den Holocaust) überlebten.

Die Schauspielerin, Erzählerin, Gründerin des Theater La Senty Menti (Frankfurt/Main, Deutschland) war bei den Fragen nach dem Ring – und nicht nur nach diesem, sondern insgesamt der Geschichte, den Schicksalen ihrer Angehörigen auf eine Art Mauer des Schweigens gestoßen. In sechs Jahren Recherche konnte sie zwar die einen oder anderen Bruchstücke davon in Archiven und Dokumentationszentren finden, zum Ring jedoch blieb ihr nicht mehr, als sich mögliche Geschichten auszudenken, wer ihn wie letztlich doch noch im Konzentrationslager Auschwitz, in dem ihre Oma Jenny ermordet worden war, gerettet haben könnte, um ihn der rechtmäßigen Erbin auszuhändigen. Ihr Vater war noch rechtzeitig aus Deutschland nach Palästina entkommen, hatte beim Sport eine junge Frau kennengelernt, Liebe, Heirat, Kind – Liora.

Nach einem Vierteljahrhundert übersiedelt die junge Familie nach Deutschland. Liora ist sieben, kann kaum ein Wort Deutsch und muss in einer für sie fremden Umgebung rasch Fuß fassen.

Verschiedene Ebenen

Soweit der Background und die grobe Story dieser Inszenierung, die sich auf verschiedenen Ebenen abspielt (Regie, Video: Sabine Loew): einer realen, einer der Erinnerungen und schließlich einer ausgedachten. Ebenen, die auch klar räumlich voneinander getrennt sind. Im Vordergrund im hier und heute, dahinter in einer Art kleinem Museum mit verschiebbaren weißen, durchscheinenden Vorhängen, spielt Liora Hilb Erinnerungen bzw. werden reale Fotos eingeblendet. Real auch die teils absurd klingenden, aber seinerzeit echten Verbote, was alles Jüdinnen und Juden nicht erlaubt war – der Bewegungsradius wurde Schritt für Schritt eingeengt. Und schließlich spielt und erzählt die Protagonistin die mögliche Ring-Geschichte – in drei Versionen, eine davon ein Märchen.

Schweigen durchbrechen

Auch oder vielmehr sogar weil ihre Fragen in der Familie immer mit Schweigen beantwortet worden sind, wollte, ja musste Hilb dieses Stück machen. „Ich wollte nicht wieder das Schweigen an die nächste Generation weitergeben!“, sagt sie im Gespräch nach dem Stück (zum Festival gehören auch einige Formate von Gesprächsrunden mit Theaterleuten und Autor_innen). Ihre Tochter Stella, ebenfalls Schauspielerin, interviewte Jugendliche vor allem über deren verschiedene Fluchtgeschichten und Erfahrungen von Diskriminierungen – nicht zuletzt auch um einen Bezug zwischen strukturell ähnlichen Mechanismen aufzuzeigen – und auch auf diesem Weg gegen Antisemitismus und Rassismus aufzutreten. Einige der Antworten erzählt Stella Hilb in eingeblendeten Videos nach. Dazu zählen auch Interviews, die Schüler_innen mit Passant_innen zu frisch verlegten Stolpersteinen – auch für ermordete Mitglieder der Familie Hilb - führten. Das Schweigen wird nicht nur in dieser Familie nicht weitergegeben – auch die Öffentlichkeit wird durch Stück und Gedenksteine informiert.

Bei RemebeRING handelt es sich – weil der große mörderische Wahnsinn anhand der konkreten Geschichte einer Familie dargestellt wird und weil Brücken zur Gegenwart geschlagen werden – um ein gelungenes Stück, dessen Besuch idealerweise mit der weiteren Beschäftigung in der Schule verknüpft werden könnte/sollte.

Heftiges Mini-Drama um einen Vater-Sohn-Konflikt

Zwischen alten Holzmöbel von denen aufs erste sicher ein Sarg und ein hoher Tisch mit Stelzenbeinen hervorsticht und auf einem Spanplattenboden – um den herum die Zuschauer_innen sitzen – steht wie in sich versunken ein Mann (Berthold Mayrhofer) und zupft an seinem Kontrabass. Mit geschlossenen Augen wie in oder aus einer scheinbar anderen Welt – als der des ihn umgebenden Ambientes. Jazzig jammt er, im späteren Verlauf des Stücks „Die Auflösung“ (geschrieben von Ad de Bont, in einer Version des Aktionstheaters Kassel) wird er sanft Motive aus Beatles-Songs wie Yellow Submarine und Hey Jude anklingen lassen.

Der Vater

Nach minutenlangem Solo des Kontrabassisten betritt ein livrierter Mann, in Händen saubere weiße Wäsche aus dem Hintergrund des Publikums die kleine, intime Bühne, kreuzt sich, um langsam die Wäsche in den Kasten neben dem Musiker zu räumen. Geht zurück, wiederholt seinen Auftritt um zu bleiben. Der Musiker verlässt die Bühne, wird im Hintergrund aber phasenweise leise weiter spielen. Laaaangsam entledigt sich der Mann seiner Schuhe und Socken und besteigt die Tisch, Kasten, hoher Tisch-Landschaft. Auf den überhöhten Tisch stellt er einen Sessel und auf diesem thront er, der Vater (Werner Zülch), setzt sich ein lustig wirken wollendes Papierhütchen auf, bestreut sich mit Mehl, das oben auf dem Kasten steht und ruft „Hoch soll er leben!“ Wirkt irgendwie gespenstisch. Noch schräger wird’s als der zweite Mann, der draußen gewartet hat in seinem lilafarbenen Wollanzug reinkommt und sich als Sohn (Michael Werner) entpuppt, der dem Alten hart „Macht dir das Spaß“ entgegenschleudert und damit nicht das beschriebene Getue meint, sondern offen andeutet, ob er nicht bald gedenke zu sterben. Er sei schon 90 und alle anderen rundum wären schon... Ob er nicht wenigstens runterkommen wolle, um im Sarg auf Probe zu liegen...

Der Sohn

Wir befinden uns in einer Sarg-Tischlerei, der Sohn sollte die übernehmen – aber erst müsse der Vater abdanken. Dieser Ablösungsprozess steht in dem langsamen, reduzierten Spiel, das auch mit nicht allzu vielen Dialogen auskommt, die den schon optisch – oben und unten – Generationenkonflikt - sozusagen auf Leben und Tod - verstärken, im Zentrum des Geschehens (Regie: Helga Zülch). Richtiggehend wütend holt der Sohn aus dem Sarg Sellerieköpfe (in manchen Gegenden wurden Särge früher tatsächlich als Aufbewahrungsort für Gemüse und Früchte benützt). Die schießt er mit den Füßen kreuz und quer auf der Bühne, rennt ihnen mit einem Hackbeil hinterher, zerhackt einige. Das bewegt den Vater nicht wirklich, den wackeligen „Thron“ zu verlassen. Erst der überraschende Auftritt einer jungen, noch dazu nackten, Frau (Kate Köhler), die mutig, langsam die Bühne betritt, veranlasst den Alten runter zu steigen. Unten angekommen, packt der Sohn den Vater in den Sarg, Deckel zu und selbst zur „Sicherheit“ noch drauf gesetzt. Als das Klopfen aufhört, zeigt er das großformatige Foto des „Verstorbenen“, singt ein Kirchenlied – die Befreiung ist ihm anzusehen und -hören. Heftig!

Nach einer ¾ Stunde ist das Mini-Drama, das die Theatergruppe zu ihrem 40-jährigen Bestehen adaptiert hat, um für sich selbst die Generationenfrage zu stellen, überraschend schnell zu Ende - der Darsteller des Vaters braucht auch wieder Luft.

Links (vom Publikum aus gesehen) eine alte Badewanne, rechts ein Tischtennis-Tisch, zur Hälfte hochgeklappt. Dazwischen erstürmt eine junge Frau mit Mikro (Nadja Duesterberg), souverän und selbstbewusst die Bühne, moderiert als Pomme eine Talk-Show über Beziehungsprobleme – ihre Gäste Marie (Nika Wanderer) und Dieter (Lucas Sanchez) – unterbrochen von Werbeclips. „Hart aber Pomme – schalten Sie auch morgen wieder ein!“

Cut aus der bunten, lauten, gar nicht allzu stark überhöhten TV-Welt in die Lebenswirklichkeit von Pomme hat sie rund um die Badewanne zunächst ihr verspieltes Zuhause bei Marie, ihrer Mutter. Heimlich besucht sie – beim Tischtennistisch ihren Vater. Davon darf die Mutter nichts wissen. Marie hat sich von Dieter getrennt, weil der zu oft an der Whiskeyflasche hängt. Wie noch immer viel zu häufig vergessend, dass die Trennung zweier einst einander Liebender doch nicht das Ende der Rolle als Mutter bzw. Vater bedeuten müsste/sollte. Die Tochter fühlt sich sowohl da als auch dort wohl – verspielt kann sie da und dort Kind sein. „Nur“ der Loyalitätskonflikt macht ihr zu schaffen, vor der Mutter verheimlichen zu müssen, dass sie auch den Papa mag, ja überhaupt trifft. Und auf der anderen Seite, dass dieser aber über sie wieder zurück zu Marie will.

Bunt und schrill

Da rettet, ja flüchtet sie sich in die mit poppiger, lauter Musik untermalte, bunte TV-Welt – in der auch sie den Ton angibt, vorgibt, was, worüber geredet wird, der Star ist.

Der Titel dieses vom Theater Marabu (Deutschland) gespielten Stücks „Es schneit Eiderdaunen“, das auf der Stückvorlage der Niederländerin Jorieke Abbing (übersetzt von Monika The) basiert, vermittelt die Sehnsucht nach dem Wohlig-Weichen, das diese ganz speziellen Daunen an sich haben – die „natürlich“ in einem der Werbespots vorkommen.

Vielleicht zu abgeklärt

Das Trio spielt in beiden Parts – dem der Lebenswirklichkeit und jenem der Shows – glaubhaft die zugewiesenen Rollen, Nadja Duesterberg scheint vielleicht ein wenig zu viel von der Souveränität in der TV-Welt in die ihrer doch sehr verunsichernden echten Welt mitzunehmen. Sie wird zwar – angesichts der fast eher wie Kinder agierenden Eltern gezwungen, deren Stütze zu werden. Dass sie das doch überfordert, kommt nur darin zum Ausdruck, dass sie in die bunte, schrille Bildschirmwelt switchen muss, aber kaum im Spiel in der „Wirklichkeit“. Insgesamt eine spannende Variante, mit dem nur allzu vielen Kindern bekannten Problem, dass Eltern sich noch immer zu selten auf für die Kinder brauchbare Modalitäten im Trennungsfall einigen.

Frauen im Blickpunkt

In „Netze“ erzählen eine Schauspielerin – extrem präsent Sophie Ammann – und eine Cellistin – definitiv weit mehr als nur untermalend Rachel Maio – Fluchtgeschichten von Frauen – in Worten, Musik und vor allem über Requisiten erzeugten Bildern (Regie und Text: Veronica Compagnone) .

Ein großes, anfangs fast die gesamte Bühne bedeckendes, Fischernetz gab dem Stück des Theaters Zenobia * (Berlin) auch den Titel. Mit ihm spielt die Schauspielerin, formt es unter anderem zur ansatzweisen Figur eines (Ehe-)Mannes einer Flüchtenden. Wenngleich volumsmäßig viel kleiner sind es aber vor allem am Rand der Bühne viele zusammengeballte Kleidungsstücke, die größere Bedeutung erlangen. Einige von ihnen verwendet die Schauspielerin, um ein halbes Dutzend Frauen zu symbolisieren, von denen ansatzweise Geschichten erzählt werden.

Schon der Ansatz, einmal Frauenschicksale – die wie in vielen Bereichen auch beim Thema Flucht kaum vorkommen – ist lobenswert. Was – wie in der hier üblichen Diskussion mit den Theatermacher_innen – zugestanden wurde: Es gelang in der Recherche nicht, Gesprächspartnerinnen zu finden, um echte Lebensgeschichten für die Bühne zu verdichten, sondern musste auf in Medien erzählte Schicksale zurückgegriffen werden. Andererseits ergab sich damit nicht die Gefahr, so zu tun als ob sich eine Mitteleuropäerin als Syrerin, Afghanin usw. ausgeben wolle. Die Distanz wird auch optisch postuliert. Die Frau im westlichen roten Kleid erzählt Geschichten von Frauen, die durch eher neutrale Gewandstücke auf der Kleiderstange, die sie im Nacken balanciert, symbolisiert werden.

Jeder ihr Musikstück

Für jede der erzählten Frauen hat die Musikerin übrigens je ein eigenes Stück komponiert- um die Individuen eben nicht in einer allgemeinen Flüchtlingsmasse verschwinden zu lassen.

Das Netz stand ein wenig irritierend – wie in der angesprochenen Stück-Diskussion erläutert wurde – auch für die Land-Fluchtwege, etwa die Balkanroute. Für die Mittelmeerroute musste Papier in Aktion treten?! Auch wenn sich mit und aus der langen, großen Papierrolle so wie beim Netz auch spannende Bilder ergaben, lässt sich der Eindruck nicht vermeiden, dieses Material sei lediglich gewählt worden, um an einer Stelle ein großes Papierschiff zu falten, das als solches erkennbar ist und auch leicht kaputtbar ist, um an die brutale Realität zu erinnern.

Allzeit-Thema

Die Theatergruppe wollte mit „Netze“ aber nicht nur aktuelle Fluchtbewegungen thematisieren, sondern auch weltweite sozusagen immer wieder vorkommende Wanderungsbewegungen – das jedoch erschloss sich aus der dafür konzipierten Schlussszene wo es um Marco Polo und China ging, leider nicht direkt – sondern nur aus der schon angesprochenen folgenden Gesprächsrunde mit den Protagonistinnen.

Trotz aller hier geäußerten Kritikpunkte ist „Netze“ nicht nur ein inhaltlich wichtiges Stück, sondern auch in der Umsetzung, weil es nicht platt Schicksale flüchtender und hier nicht zuletzt auch geflüchteter Frauen schildert – immerhin werden die Geschichten von Insaßinnen eines Flüchtlingslagers zum Ausgangspunkt genommen – vom Waaaaaaarten-müssen bis zur Bedrohung durch Männer im Lager.

* Zenobia war eine antike – im 3. Jahrhundert n. Chr. - Herrscherin über den orientalischen Teil des römischen Reiches mit Palmyra als Zentrum und in der Folge Kontrahentin des Kaisers in der Zentrale Rom)

Schon vor Beginn gibt es viel zu sehen auf der Bühne im Gastspiel des Theaters Ansbach (Deutschland). Auf, vor und rund um Holzpaletten liegen unterschiedlichste Metallteile herum wie Drahtspiralen, Rohre, Zahnräder und Werkzeug. Nach einigen Minuten, die dem Publikum fürs Bestaunen bleiben, tauchen zwei Männer in Arbeitsanzügen mit einer Stehleiter auf. Nach einer kurzen wortlosen Tanzeinlage kramen sie Zettel aus ihren Taschen hervor – der eine hängt ihn zerknittert auf die Leine über den Paletten, der andere setzt alles daran, dass seine Gebrauchsanleitung fein glatt gestrichen auf die Schnur geklemmt wird. Nach offenbar vorgegebenen Skizzen stellen sie die Metallteile zusammen – für eine Ausstellung – zum Thema Metamorphosen. Das regt die beiden (Valentin Bartzsch und Gerald Leiß) an in der Folge drei dieser vor rund 2000 Jahren geschriebenen „Verwandlungen“ des römischen Dichters Ovid nachzuerzählen. Sie orientieren sich dabei am in den 80er Jahren verfassten Prosatext von Nils Gredeby (Übersetzung: Günter Bergfeld). Der hatte fünf Metamorphosen aus der Vorlage - 15 Bücher zu je im Schnitt 800 Hexamter-Versen, die ca. 250 Sagen der griechischen und römischen Mythologie verarbeiteten – ausgesucht und zu einer spielbaren Version verarbeitet. Seit Jahrzehnten wird die im Kindertheater meist für ein (sehr) junges Publikum mit verschiedensten Materialien dargestellt.

Drei mythologische Geschichten

Hier agieren die beiden Spieler mit Metallteilen und erzählen sich bzw. natürlich dem Publikum die Episoden der Verwandlung von Io in eine Kuh – nur weil sich der Göttervater Jupiter nicht beim Techtelmechtel mit der jungen Frau von seiner Ehefrau Juno erwischen lassen will, die von Phaeton, der endlich seinen Vater, den Lenker des Sonnenwagens kennen lernen will und schließlich sozusagen die griechische Vorlage der biblischen Sintflut. Beiden spielen mit den harten Gegenstände sehr zart, fast liebevoll. An manchen Stellen scheinen sie sich aber auch selbst ein bisschen in den Geschichten zu verlieren und erzählen sie fast ausufernd – wobei es nie langweilig wird, weil sie mit so viel Material arbeiten können. Klar, die Basis der Vorlage wurde vor mehr als 2000 Jahren geschrieben, aber an manchen Stellen hätte Regisseur Stefan Becker im 21. Jahrhundert allerdings schon darauf achten können, nicht überkommene Rollenklischees noch einmal zu bedienen oder gar zu verstärken.

Und: Die Einführung, dass die beiden eine Ausstellung mit dem Titel Metamorphosen aufbauen ist ein wenig zu durchsichtig als pädagogische Einführung angelegt, fehlt der Rahmenhandlung doch der entsprechende Schluss.

Der Pirat und seine „Kollegen“

Ein freundlicher wuchtiger Mann im Piratenkostüm begrüßt die Zuschauerinnen und Zuschauer einzeln mit Handschlag. Klar, der wird spielen. „Kasperl und Wurst“ heißt das Stück vom Puppentheater Stäckschneck (Text: Sophie Reyer). Von all dem ist anfangs nichts auf einer komplett leeren Bühne zu sehen nachdem alle Platz genommen haben.

Dort taucht natürlich der Pirat auf, schaut durch eine Zeitungspapierrolle – sein Fernrohr, die er später im Stück zu einer Palme „verzaubern“ wird. Magisch beginnt er sein Spiel lediglich mit einer langsam zu Boden schwebenden Feder. Leises Staunen mit manchen „ooohs“. Bald danach wird er versuchen sein – vor allem ganz junges Publikum – mit dem aus diesem Genre bekannten „Trick“ zu einstimmigem „Ja“ zu animieren, ohne das abgedroschen „Seid ihr alle da?“ zu verwenden. „Könnt ihr mich hören?“ ist die abgewandelte Frage, die er so wiederholt, dass das gewünschte Lauterwerden der Antwort erfolgt.

Die Wurst und ihr Popsch

Bald einmal scheibt er einen bunten Rollkasten von hinter dem Vorhang auf die Bühne, präsentiert seine Hauptfigur eine Wurst mit Armen, Beinen, Kopf und – Popsch. Die beginnt zu jammern, irgendwer hätte ihr ins Hinterteil gebissen. Der Kasperl – der völlig anders aussieht als erwartet - war's, nein muss es gewesen sein, weil der hat so „Bauch-Aua-Weh“. Er und sein Gefährte, ein Vogel namens Dodo, begleitet ihn nun auf seiner Suche nach Abhilfe.

Auf dieser Reise treffen die beiden ein halbes Dutzend schräg, ausgefallen, fantasievoll gestalteter Tiere, die jeweils nur auf andere weiter verweisen, fast wie von einem Amt zum nächsten geschickt. Und am Ende stellt sich die – doch vielleicht zu durchsichtig zu erwartende Unschuld Kasperls heraus, der Schauspieler war's. Und der Wurst ist es eigentlich wurscht, „wächst eh wieder nach“.

Zu dominant

Die Uraufführung und tatsächlich, wie der Mastermind Sven Stäcker in einem Gespräch beim Festival eingesteht, tatsächlich allererste Vorstellung vor Publikum, ist mit deutlich mehr als einer Stunde zu lange geraten. Er, der selbst nicht nur spielt, sondern auch die Figuren gebaut hat, weiß allerdings als erfahrener (Puppen-)Spieler, wo er den einen oder anderen improvisierten Gag einbauen oder schlichtweg auf Reaktionen aus dem (jüngsten) Publikum eingehen muss, um sie wieder „zu kriegen“. Schade, dass die echt spannenden, außergewöhnlichen Figuren neben/vor dem alles dominierenden Spieler – obwohl er sie als seine „Kollegen“ bezeichnet, kaum Chancen haben, ein Eigenleben zu entwickeln.

Dass wir mit unseren Händen alles möglich können wie greifen, zeichnen, schreiben, streicheln aber auch schlagen und noch vieles mehr wissen wir. Dass aber zwei Hände scheinbar ein Eigenleben entwickeln können und zu ganzen Figuren werden, das zeigte das Figurentheater Anne-Kathrin Klatt (Deutschland) im Abschluss-Stück des Festivals: „Dumpu Dinki“ (Regie: Michael Miensopust) in genialem Zusammenspiel mit dem Musiker Emil Kuyumcuyan (Karimab, Schlagzeug).

"Wander"bühne

Bevor die gelernte Figurenspielerin und Tanzpädagogin aber mit ihren Händen spielt, verleiht sie dem Begriff Wanderbühne eine wahrhaftige Bedeutung. Nachdem der Musiker Karimba-spielend aus der letzten Publikumsreihe die stufen runter zur Bühne schreitet, das kleine Instrument auf einen Campinghocker legt und sich hinter seinem Schlagzeug positioniert, beginnt die in der hinteren Ecke der Bühne stehende schräge bunte Kiste zu gehen. Zu sehen sind nur die Füße der Spielerin. Sie „verschluckt“ den Hocker mit der Karimba. Aus den Tiefen tauchen zwei Sockenwesen auf, die mit-, nein anfangs mehr gegeneinander spielen. Nach wenigen Minuten „schlüpfen“ aus den Wollsäcken die nackten Hände Klatts – die eine meist sanft, die andere eher hart agierend.

Letztere setzt dem Kompagnon hart Grenzen: Mein Platz, verlässt ihre wesenartige Faust-Form und wird zum starren Grenzpfosten. Zum Spiel mit den Händen gesellt sich Stimme, die manchmal auch spricht, einzelne Wörter in mehreren Sprachen, darunter auch eine fantasievolle Kunstsprache.

Aus dem Abgrenzen der – scheinbar – fremden – Hand wird später ein Spiel von gegenseitigem Necken, manchmal aber auch streiten und sogar kämpfen bis hin zur Hilfe – im Notfall sogar „lebensrettend“.

Mehr als Untermalung

Kuyumcuya reagiert mit seiner Musik auf das Spiel der Kollegin aus der Entfernung – schafft damit aber mehr als „nur“ Untermalung – dem Spiel würde deutlich einiges fehlen, gäbe es das feine Streichen der Klangteile des Schlagzeugs, manchmal auch die von diesem Instrument fast eher erwarteten harten „Schläge“ nicht.

Knapp mehr als eine halbe Stunde verführt das Duo – nicht nur – die jungen Zuschauer_innen fast in eine andere Dimension, auf die sich vor allem etliche Kinder schnell eintauchen.

29. internationales Theaterfestival für junges Publikum 20. bis 24. Juni 2017Nenzing, Vorarlbergwww.luagalosna.at

Die StückeSag was! Theater Minimus Maximus; ab 4 J. Tanztheater

Konzept, Bühne, Schattenspiel: Johannes Rausch Mit: Carina Huber, Fabienne Rohrer und Martin Birnbaumer Choreographie: Martin Birnbaumer Musik: Matthias Bitschnauwww.theater-der-figur.at

SuperheroEl Perro Azul Teatro (Spanien), ab 6 J.

Masken- und Puppentheater von Jorge Padín Regie: Jorge Padín Spiel: Fernando Moreno Puppen und Masken: Carlos Pérez Musik: Borja Ramos Bühne: Juanjo Bañuelos

RemembeRING Theater La Senty Menti (Deutschland), ab 13 J. von Liora Hilb und Miriam Locker

Regie, Video: Sabine Loew Spiel: Liora Hilb, Stella Hilb Dramaturgie: Miriam Locker Kostüm, Bühne: Cornelia Falkenhan Musik: David Kirchner

Die Auflösung Aktionstheater Kassel (Deutschland), ab 15 J. von Ad de Bont

Regie: Helga Zülch Spiel: Michael Werner, Werner Zülch, Kate Köhler Musik/Kontrabass: Berthold Mayrhofer

Es schneit Eiderdaunen Theater Marabu (Deutschland), ab 11 J. von Jorieke Abbing, in der Übersetzung aus dem Niederländischen von Monika The

Regie: Carina Eberle Spiel: Nadja Duesterberg, Lucas Sanchez, Nika Wanderer Dramaturgie: Liljan Halfen Ausstattung: Dorothea Mines Lichtdesign: Bene Neustein Konzeption: Liljan Halfen und Carina Eberle

Netze Zenobia Theater (Deutschland), ab 16 J.

Regie und Buch: Veronica Compagnone Spiel: Sophie Ammann Musik: Rachel Maio Regieassistenz: Davide di Palo

Kasperl und Wurst Puppentheater Stäckschneck (Österreich), ab 6 J. von Sophie Reyer

Regie/Puppen/Spiel: Sven Stäcker

Metamorphosen Theater Ansbach (Deutschland), ab 10 J. von Nils Gredeby in der Übersetzung von Günter Bergfeld

Regie: Stefan Becker Mit: Valentin Bartzsch und Gerald Leis

Dumpu Dinki Figurentheater Anne-Kathrin Klatt (Deutschland), ab 4 J.

Idee und Spiel: Anne-Kathrin Klatt Regie: Michael Miensopust Musik/Percussion: Emil Kuyumcuyan Ausstattung: Anne-Kathrin Klatt, Claudia Sill

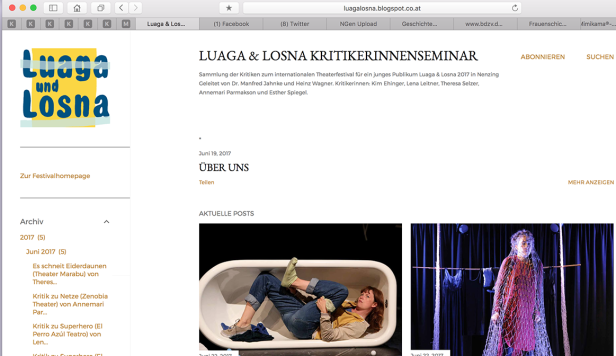

Im Rahmen dieses Festivals gab es in diesem Jahr zum zweiten Mal einen KritikerInnen-Workshop (co-geleitet vom KiKu). Diesmal verfassten fünf junge Kritikerinnen aus dem In- und Ausland (bis Estland) Kritiken – zu jedem der neun Stücke entstanden jeweils zwei verschiedene, darunter drei in englischer Sprache. Auf Initiative einer Teilnehmerin wurde dazu eigens ein Blog eingerichtet, auf dem nun laufend die bereits fertigen Kritiken veröffentlicht werden. Ebenso sind sie auf der Homepage des Festivals zu finden (dort als downloadbare pdf-Dateien).

Kommentare