Techno kommt ins Museum - und das ist eigentlich logisch

Als globales Phänomen hatte Techno in seiner über 30-jährigen Geschichte nicht nur ein Zentrum. Er entstand in Detroit, verbreitete sich aber schnell. Nach New York, Berlin oder London. Aber auch kleinere Städte waren zumindest temporäre Hotspots verschiedener Spielarten elektronischer Musik. Köln, Wien, sehr früh auch Frankfurt am Main.

Die Stadt konnte, anders als Berlin, nicht mit vielen leer stehenden Gebäude und einem Do-it-yourself-Spirit glänzen. Aber dafür mit Clubs, die früh sehr gut angenommen wurden. Frankfurt, frühe Hochburg des Techno, will dieser Musikrichtung und ihrer Kultur nun auch ein Museum widmen. Im Herbst soll es eröffnen.

Techno?

„Techno“ bezeichnet eigentlich zwei unterschiedliche Dinge. In der breiten Öffentlichkeit wird das Wort gerne als Überbegriff für verschiedene Formen elektronischer Musik genutzt, in der Szene selbst steht es für eine spezifische, eher harte Ausprägung davon.

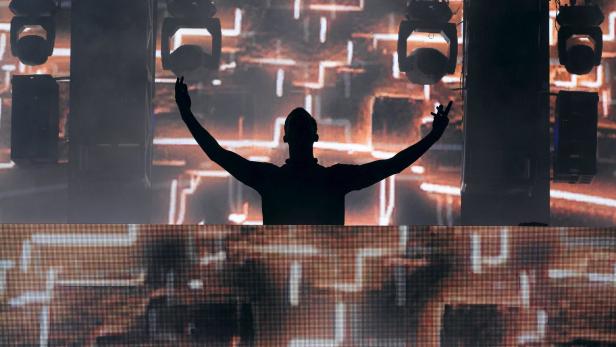

Unabhängig davon, wie streng man den Begriff anlegt, ist aber klar: Techno gehört zu den einflussreichsten kulturellen Phänomenen der vergangenen knapp 30 Jahre. Er wanderte vom Untergrund in den Mainstream bis in die Hochkultur. Heute können seine Protagonisten wie Carl Craig auch mal in der Wiener Staatsoper spielen.

Ein Platz im Museum ist deshalb nur folgerichtig.

Frankfurt ist auch nicht der einzige Platz, in dem Techno und Museum sich berühren: In der Philharmonie de Paris beschäftigte sich in den letzten Monaten die Ausstellung „Electro: De Kraftwerk à Daft Punk“ mit dem Phänomen. 2018 feierte Berlin mit der Schau „Nineties Berlin“ nicht nur das Jahrzehnt und seine Musik, sondern auch ein bisschen sich selbst.

In den Mainstream

Das geplante Museum in Frankfurt bekam von der Presse schnell den Namen „Techno-Museum“. verpasst. Eigentlich soll es aber „Museum of Modern Electronic Music“, kurz „MOMEM“ heißen. 2015 wurden die Pläne verkündet, die Eröffnung aber immer wieder verschoben. Aktuell wackelt das Projekt. Gemäß der Vereinbarung mit der Stadt Frankfurt sollte diese zwar die Räumlichkeiten zur Verfügung stellen, die Umbaukosten sollten aber beim Betreiberverein liegen. Dem fehlen jetzt knapp 50.000 Euro.

Ob die Stadt die bereitstellt, entscheidet sich nach der Sommerpause. Die Chancen stehen nicht schlecht.

Zuletzt plädierte selbst die konservative und manchmal leicht behäbige FAZ dafür, dieses „bedeutende Musikphänomen der jüngeren Popgeschichte, das zudem eng mit dem Namen der Stadt verbunden ist, (zu) institutionalisieren“.

In Frankfurt selbst hat das MOMEM viele Freunde, auch in bürgerlichen Kreisen. Das ist kein Zufall. Techno hat den Ruf des „Bürgerschrecks“ schon lange verloren, auch wenn es immer wieder Diskussionen um einzelne Aspekte gibt, insbesondere die Drogenaffinität der Szene.

Die Entwicklung elektronischer Musik in den vergangenen Jahrzehnten ist bis zu einem gewissen Ausmaß ein natürlicher Vorgang: Musikrichtungen entwickeln sich in kleinen, abgrenzbaren Szenen, breiten sich auch in der Mainstream-Kultur aus und haben irgendwann auch finanziellen Erfolg. Die Protagonisten der frühen Phase werden älter, führen bürgerliche Leben und werden damit auch zu potenziellen Ansprechpartnern für Behörden.

Solch eine Zusammenarbeit stößt oft wiederum Puristen ab, die in Freiräumen an der Erneuerung der Musik arbeiten. Und der Kreislauf beginnt von vorne.

Politisch

Noch ein Faktor spricht für die museale Tauglichkeit elektronischer Musik: Die Beschäftigung mit sich selbst und ihren Grundlagen ist ihr nicht fremd. Sie pendelte immer zwischen Eskapismus und Politik, Ekstase und Verkopftheit.

Schon die erste Love-Parade in Berlin im Jahr 1989 war als Demonstration angemeldet worden, lange bevor ein kommerzielles Massenereignis daraus wurde. Drogen, Utopie, Alternativ- und Gegenkultur: Die elektronische Musik hat in den letzten mehr als 30 Jahren ausreichend Themen zumindest mit angeworfen, mit denen sich eine intensive Auseinandersetzung lohnt. Das hat nun auch der Museumsbetrieb erkannt.

Die Diskussion über die „Politik der Tanzfläche“ wird in der Szene seit Langem geführt. Insbesondere in den eher wenig kommerziellen Ecken, die von einem alternativen Publikum und Personal geprägt sind.

Das zeigt sich manchmal offensichtlich, wie in dem öffentlich ausgesprochenen Hausverbot für FPÖ-Spitzenpolitiker im Wiener Club Grelle Forelle.

Aber mehr noch im Freiheitsversprechen, das der Klubkultur innewohnt: Wenn das Licht aus- und der Bass angeht, zählen Hautfarbe, sexuelle Orientierung oder Lebensentwurf nicht mehr. Dann sind alle gleich.

Oder so sollte es zumindest sein. Dass dieses Versprechen real oft nicht eingehalten werden kann, ist keine Überraschung.

Trotzdem gibt es im deutschsprachigen Raum einige bekannte Clubs, die mehr bieten wollen als Musik von 23 bis 6 Uhr.

Das „Institut für Zukunft“ (IfZ) in Leipzig ist – wie das „Werk“ in Wien – neben dem Klubbetrieb ein Kulturverein mit Ateliers und Platz für Theaterstücke. Der „Robert Johnson“ in Offenbach, der heuer seinen 20. Geburtstag feiert, bietet auch immer wieder Veranstaltungen zur theoretischen Beschäftigung mit elektronischer Musik.

Auch in Wien findet ähnliches in Locations wie dem Fluc in unregelmäßigen Abständen statt.

Tanze und rede darüber, quasi.

Zentraler Ort

Eine zentrale Anlaufstelle für die Beschäftigung mit elektronischer Musik fehlte aber im deutschsprachigen Raum bisher. Das könnte eine Institution wie das MOMEM bieten.

Bleibt nur noch die Frage, warum gerade die Protagonisten einer von außen oft als monoton beschriebenen Musik so ein Bedürfnis an Theorie haben.

Vielleicht ist es ein bisschen, weil sich die Schönheit von achtminütigen Tracks nicht immer sofort offenbart und etwas mehr Beschäftigung erfordert als Popsongs, die sofort ins Ohr gehen.

Das ist ein gewisses Paradox der Szene: Man denkt ausführlich nach, damit man nachts auf der Tanzfläche nicht mehr nachdenken muss.

Kommentare