„So viel Ich ist nicht auszuhalten“: Autorin Renate Welsh im Gespräch

Sie hatte das Sprechen verloren und mit den Worten das Ich. Nun legt die Schriftstellerin Renate Welsh ihren zweiten Roman nach ihrem Schlaganfall vor. In „Ich fall mir selbst ins Wort“ heißt es: „Schreiben ist immer ein Risiko, wir können uns noch so sehr bemühen, darauf hinzuweisen, dass unsere Wahrheit nur eine von wahrscheinlich unendlich vielen Wahrheiten ist, die Tatsache, dass wir diese eine Wahrheit dargestellt haben, wirkt doch, als erhöhe sie den Anspruch, alleine gültig zu sein.“

KURIER: Sie sprechen von „unendlich vielen Wahrheiten“. Ist das auch ein Nachdenken darüber, was Literatur überhaupt bedeutet?

Renate Welsh: Genau das. Dreiviertel dessen, was wir erleben, erleben wir ja sprachlos. Aber in dem Moment, wo wir es in Sprache bringen und versuchen, die Wörter zu finden, die aus dem ungeformten Gefühls- und Erfahrungsmaterial, mit dem jeder Mensch konfrontiert ist, etwas Geformtes machen ist, ist es eine eigene Realität. Man kann Ziegelsteine daraus machen und mit Ziegelsteinen kann man Häuser bauen. Man kann mit ihnen aber auch Fenster einwerfen.

Im Schreiben geht es also immer um die eigene Realität. Denn objektive Erinnerung gibt es nicht.

Nein. Das ist mir klar geworden, als ich zum ersten Mal als Erwachsene in Aussee war. In meiner Kindheitserinnerung war die Straße vom Bad Aussee nach Altaussee breiter als die Wiener Ringstraße. Und dann komme ich als Erwachsene dorthin und sehe diese Straße, auf der gerade einmal zwei Lastwagen vorsichtig aneinander vorbeifahren können. Das hat die Straße nicht verkleinert, es hat sie nur in eine andere Wirklichkeit gesetzt.

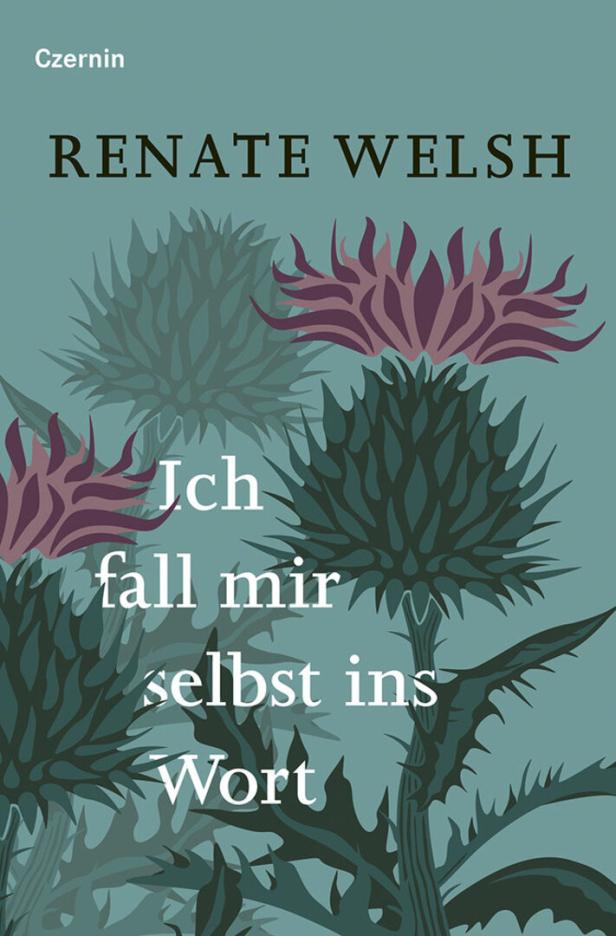

Das ist jetzt Ihr drittes Buch nach dem Schlaganfall. Erst kam „Ich ohne Worte“, dann der Gedichtband „Leih mir dein Ohr“ und jetzt das Erinnerungsbuch „Ich fall mir selbst ins Wort“. Schon bei den Titeln sieht man eine starke inhaltliche Kontinuität rund um das Wort, das Sprechen, das Zuhören. Eine der Hauptfolgen des Schlaganfalls war ja, dass Sie um Worte gerungen haben.

Ich hatte gar keine Worte. Und indem ich keine Worte hatte, hatte ich kein Ich. Ich ohne Worte gab es nicht. Das war ein Gehen auf völlig schwankendem Boden. Ich war ständig in Gefahr, abzusinken und innerhalb kürzester Zeit eine Moorleiche zu sein.

Und ist es mittlerweile so wie vorher?

Es ist seltsam: Ich habe noch mehr Verantwortungsgefühl der Sprache gegenüber. Ich habe gleichzeitig noch mehr Angst davor, was Sprache anrichten kann, weil ich glaube, dass Sprache politisch und zwischenmenschlich ungeheuer stark und ungeheuer schwach zugleich ist. Ich kämpfe noch mehr um jedes Wort und habe noch mehr das Gefühl: Du musst sehr behutsam mit den Worten umgehen, weil du nicht weißt, wie groß die Assoziationskette des Gegenübers ist, dem du erzählst und dem du deine Wirklichkeit schreibend übergestülpt hast. Dieses Gegenüber hat andere Erfahrungen mit Wörtern als du, andere Assoziationen aus Erfahrungen, Gefühlen. Dazu gehört auch, was der andere Mensch gelesen hat, was er gehört hat. Wörter, die für mich Granaten sind, die nie entschärft wurden, sind für andere vielleicht was völlig Harmloses.

Also hat der Schlaganfall Ihr Sprechen und Ihr Schreiben verändert?

Ja. Vorsichtig war ich immer und langsam war ich auch immer beim Sprechen. Aber der Schlaganfall hat die Kostbarkeit dieses Mediums Sprache sehr stark erhöht. Es ist eine ganz seltsame Erfahrung, wie sehr jedes Wort auch ein Geschenk ist, wenn es wieder da ist.

Demnächst kommt ein Film über Sie ins Kino. Haben Sie ihn schon gesehen?

Ich habe eine Rohfassung gesehen. Für mich war das eine schreckliche Erfahrung. So viel Ich ist nicht auszuhalten. Mein Mann hat den Film wunderschön gefunden. Aber ich hab mir gedacht: Wie kann man das anderen zumuten? So viel Ich!

Was haben Sie sich gedacht, als Regisseur Martin Nguyen zum ersten Mal auf Sie zugekommen ist?

Ich dachte zuerst: Aber wirklich nicht! Doch Schreibende haben alle eine gewisse Eitelkeit. Martin Nguyen hat ja zuvor den Dokumentarfilm „Herr Doktor geht“ über meinen Mann (Allgemeinmediziner Shiraz Rabady, Anm.) gemacht, der der uneitelste Mensch ist, den ich kenne. Ich bin relativ uneitel, was Schriftstellerei betrifft, aber ein gewisses Maß an Narzissmus hat jeder, der sich auf irgendeine kulturelle Tätigkeit einlässt. Ohne die würde man etwas Handfesteres tun. Ich hab jedenfalls den Film, den der Martin über meinen Mann gemacht hat, angeschaut und war beeindruckt, wie unaufdringlich er ist. Er arbeitet ja nur mit Handkamera, sodass man vergisst, dass man gefilmt wird. Das war auch später so, als er den Film über mich gemacht hat. In den Schreibwerkstätten, die ich seit vielen Jahren mache, etwa für Bergbäuerinnen, Obdachlose oder für Menschen mit Behinderung, waren manche am Anfang skeptisch. Doch er war so unaufdringlich, dass man ihn gar nicht bemerkt hat.

Was soll man in diesem Film über Sie erfahren? Was wünschen Sie sich?

Ich bilde mir ein, dass eines der wesentlichsten Dinge die Fähigkeit zuzuhören ist. Sie kann nicht die Welt retten, aber sie kann eine andere Form von Bereitschaft, empathisch aufeinander zugehen, ermöglichen. In dem Moment, wo Menschen einander zuhören und einander Wahrheit anerkennen, wird Beziehung und ein bisschen Verstehen möglich. Wirklich verstehen kann man den anderen nicht, auch wenn man einander noch so sympathisch findet. Aber man kann neugierig sein aufeinander.

Vorsichtig ausgedrückt, leben wir doch in einer Zeit, in der das Zuhören sehr schwerfällt.

Das Nichtzuhörenkönnen ist ein Symptom einer Krankheit. Es ist ein Symptom der Vereinzelung.

Sie kommen aus einer Generation von Autorinnen, die für viele Junge prägend war. Sie, Christine Nöstlinger und Mira Lobe haben Kindern gesagt: Seid stark, seid widerständig, seid, wie ihr seid!

Es ging uns darum, zu sagen: Du hast ein Recht, du zu sein. Als ich aufwuchs, war man ja nur auf Bewährung akzeptiert: So lange man brav war.

Ihre Generation hat junge Menschen nicht nur in ihrem Sein und in ihrem Anderssein bestärkt, sondern ihr wart auch sehr politisch, was Zeitgeschichte angeht. Es gab Jugendbücher wie „Damals war ich 14.“ Heute gibt es auch bei Jungen immer mehr Polarisierung, zum alten Antisemitismus ist der neue gekommen. Waren alle eure Bemühungen umsonst?

Vieles hat auch mit dem Konsum als einziger Lebensform zu tun. Die sozialen Medien und Phänomene wie sogenannte Influencer haben so getan, als würden sie jungen Menschen eine Chance geben, sich selbst auszudrücken. In Wahrheit haben sie die gesamte Gefühlswelt zu Markenartikeln gemacht.

Von wem haben Sie am meisten gelernt?

Von unserer Hausmeisterin. Ich war zwölf und sie stand klein und o-beinig, wie es sich für eine alte Frau gehört, vor mir und sagte: Weißt, Renate, du bist schon ein g’scheites Dirndl. Aber es gibt keinen Trottel auf der Welt, von dem du nicht noch was lernen kannst.

Die Autorin Renate Welsh, 1937 in Wien geboren, gehört zu den wegweisenden Stimmen österreichischer Jugendliteratur. Sie schreibt Romane und leitet Schreibwerkstätten, u. a. für Menschen mit Behinderung oder für Obdachlose. Zu ihren bekanntesten Kinderbüchern zählt „Das Vamperl“, das demnächst verfilmt wird. Mit „Kieselsteine“ legte sie 2019 einen autobiografischen Erzählband vor.

Der Film In „Fenster aufmachen, wo keine sind“ begleitet Martin Nguyen die Schriftstellerin, die nach einem Schlaganfall 2021 Sprache und Mobilität verlor, und er blickt auf das Leben der engagierten Autorin zurück. Der Film kommt 2026 ins Kino.

Das Buch „Ich fall mir selbst ins Wort“ ist eine Antwort auf Welshs Jugenderinnerungsroman „Dieda“ (2002). Sie rekapituliert und kommentiert ihre Erinnerungen aus heutiger Sicht.

Kommentare