Neue KHM-Schau: Rubens trifft auf Dämon und Hasenpfote

Wenn sich zwischen einer magisch durchwirkten Gesellschaft, die an die lenkende Kraft von Geistern und Göttern glaubt, und einer streng rationalen, säkularisierten Lebensform ein Spektrum an Möglichkeiten auftut – wo stehen wir dann heute? Oder gibt es gar kein „wir“, und die Menschheit verteilt sich in Gruppen, die füreinander nur Unverständnis übrig haben, an den beiden Polen?

Es ist ein hoch aktuelles Thema, um das das Kunsthistorische Museum (KHM) seine neue Schau „Höhere Mächte“ gebaut hat. Die Coronakrise ließ neben einem erstarkten Vertrauen in die Wissenschaft auch irrationale Tendenzen und verloren geglaubte Rituale wieder aufleben – so wurden Votivgaben an der Pestsäule am Wiener Graben deponiert, wie die KHM-Kuratorin Gerlinde Gruber erzählt.

Vor die Anforderung gestellt, Programm aus den museumseigenen Sammlungen zu generieren, blickten die Rubens-Spezialistin Gruber, Claudia Augustat (Weltmuseum) und Rudi Risatti (Theatermuseum) mit weiteren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in die Bestände aller KHM-Sammlungen. Diese legen schließlich Zeugnis davon ab, wie nicht nur in Europa, sondern auch in Afrika, Ozeanien oder Asien immer wieder „höhere Mächte“ angerufen, gebannt oder dienstbar gemacht wurden – und immer noch werden.

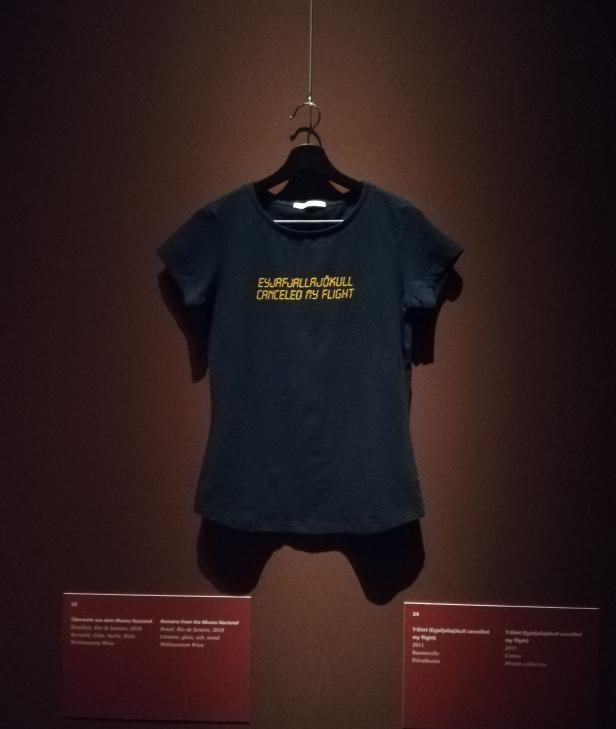

Die resultierende Ausstellung, die nun drei Säle des KHM – plus einen vierten „Raum für Gedanken und Notizen“ – füllt, ist eine unebene Angelegenheit. Und das, obwohl – oder gerade weil – sich das kuratorische Team dazu entschloss, die Hierarchieunterschiede zwischen den Exponaten weitestgehend einzuebnen: Eine feinst ziselierte barocke „Allegorie des Wassers“, in einen Walrosszahn geschnitzt, ist da in der gleichen Vitrine präsentiert wie eine aus billigem Stoff gearbeitete Puppe einer Windgottheit aus Brasilien. Giuseppe Arcimboldos „Allegorie des Feuers“ hängt in Sichtweite eines T-Shirts mit der Aufschrift „Eyjafjallajökull canceled my flight“ – gedruckt, nachdem der Ausbruch des isländischen Vulkans 2010 den Flugverkehr lahmgelegt hatte.

„Naturgewalten“ ist das Thema des ersten Saals, es folgen „Irdische Mächte“ mit ihren Insignien, während Saal Nummer drei Möglichkeiten zeigt, mit genannten Mächten in Verbindung zu treten.

Vorab schon konnten Privatpersonen dazu Glücksbringer – darunter eine Hasenpfote und ein Fisch aus Muranoglas – einsenden. Die Objekte sind nun neben antiken Gemmen (geschnitzten Steinen) aus dem 3. Jahrhundert und buddhistischen Gebetsketten platziert.

Querseher gefragt

Auch wenn die Objekte derart gleichwertig präsentiert werden, muss das Publikum über Gräben springen, auf dass sich der erwünschte Dialog der Objekte einstellt.

Der Sturmdämon O’ma, dessen vom Tikuna-Volk in Brasilien gefertigtes Kostüm (großes Bild) am Eingang der Schau thront, rächt im Glauben des indigenen Volkes etwa die Respektlosigkeit vor der als göttlich verstandenen Natur. Jupiter, dessen Zorn daneben in Peter Paul Rubens’ „Gewitterlandschaft“ wütet, tut im Grunde dasselbe: Nur das fromme Paar Philemon und Baucis wird laut Mythos verschont und zum Dank in Bäume verwandelt.

Es ist eine der gelungenen Werkpaarungen – doch das Vokabular, beide Exponate zu entschlüsseln, bringen wohl die wenigsten mit. Ein Saalheft liefert Anhaltspunkte, doch eigentlich sind Besucherinnen und Besucher aufgefordert, sich mit eigenen Assoziationen den Weg zu bahnen. Wer sich didaktische Leitplanken wünscht, wird also enttäuscht – zugleich aber wird ein Bruch mit musealen Konventionen nicht wirklich vollzogen.

Kunst? Ritual? Relikt?

Denn natürlich ist ein Zepter, das in seinem Ursprungszusammenhang etwa die Macht eines Chokwe-Anführers in Angola bündelt, in einer Museumsvitrine nicht mehr wirkmächtig. Die Ausrüstung eines peruanischen Schamanen, der bis 1996 umherzog und mit allerlei Figuren und Stäben auf Krankheiten losging, ist heute deaktiviert, selbst wenn der alte Originalkoffer auch noch in der Museumspräsentation steht.

Umgekehrt übt das Museum seine eigene Macht aus: Die Glasvitrinen und die Spot- Beleuchtungen in den dunklen, hohen Museumssälen tragen auf ihre Weise dazu bei, die Objekte zu mystifizieren und gleichermaßen zu entzaubern: Museumsdinge sind Anschauungsobjekte. Dabei wird gerade in der Debatte um ethnographische Sammlungen immer wieder betont, dass die Museumsstücke in ihren Herkunftsgesellschaften nicht Kunst sind, sondern in Ritualen lebendig gehalten werden.

Unentschlossen

Während der Einbau im ersten Saal der Schau (Architektur: Johann Moser/BWM) noch eine Wand wie einen Schnitt durch den Saal zieht und den Dämon O’ma wie in einem Tempel erhöht platziert, scheint die Abfolge von Glaskästen in Saal 2 noch den musealen Blick zu bestärken.

Natürlich verwandelt sich ein Museum nicht nach Belieben in einen Tempel, eine Kirche oder einen Herrscherpalast, wenn es sich mit Mächten befasst, die dort ihren angestammten Platz haben. Dennoch lässt das Schweigen der Schau gegenüber Ursprungsorten und -Kontexten ratlos zurück: Ob historische Kunst mit Talismanen, Amuletten und zeitgenössischen Glücksbringern einen „Dialog auf Augenhöhe“ führen kann, wird am Ende nicht geklärt.

Kommentare