Roy Lichtenstein in der Albertina: Ein Kunststar lehrt das Sehen

Der Konsumkapitalismus hat den Menschen zur großen Bilderverdauungsmaschine gemacht. Das klingt jetzt ein wenig sehr nach Marx und so, aber es stimmt: Spätestens ab der Nachkriegszeit haben wir unsere Umwelt mit bunten Bildchen durchsetzt, die wir gedankenlos in uns hineinstopfen wie einen nährstoffarmen Snack. Werbung, Fernsehen, Comics – diese Welten der Wegwerfbilder sind die prägendsten optischen Popkulturen des Westens.

Die große Leistung der Pop-Art war, genau darauf hinzuweisen, indem sie diese Sekundenbilder vor dem permanenten Verschleiß rettete und zur Kunst erklärte. Roy Lichtenstein hat das derart formprägend gemacht, dass seine Kunst selbst wiederum den Anschein des Flüchtigen aufgenommen hat: Mit einem Blick erkennt man seine Bildsprache der kleinen Punkte, großen Farbflächen und noch größeren Emotionsbehauptungen als Lichtenstein-Werk.

Wie wunderbar! Ein Künstler, der die Bildsprache der Konsumwelt mit ironischem Schmäh zum Thema der Kunst machte, ist selbst wieder zum schnell wegkonsumierten Produkt geworden.

Stopp!

Aber wenn uns die Lichtenstein’sche Sehschule eines beigebracht hat, dann eben das: Gerade dort, wo man versucht ist, gleich wieder wegzuschauen, sollte man mit dem Blick draufhalten, um etwas über uns und die optischen Umstände, mit denen wir uns umgeben, zu erfahren. Es zahlt sich also aus, ab Freitag (8. März) in die Albertina noch ein bisschen mehr Zeit mitzunehmen als sonst. Weil die Lichtenstein-Ausstellung zum 100er des Künstlers ziemlich groß ist.

Aber vor allem, um sich in Sehdisziplin zu üben.

Denn schenkt man den Werken mehr als den kursorischen Blick, mit dem man sie als Lichtenstein abhakt, entfaltet sich das ziemlich gewitzte Spiel des Amerikaners in der (vergleichsweise rasch zusammengestellten) Ausstellung auf erfreuliche Art.

Recht am Anfang steht der Urknall der Pop-Art, jenes Werk, mit dem Lichtenstein sie etablierte. Es ist ein wandfüllendes (für die, die ohnehin schon große Wände haben!) Bild eines Comicstrips, der zu Vergleichszwecken daneben aufgeschlagen ist. Zu sehen ist Donald, der Micky Maus „Schau mal, Micky“ zuruft, in der Annahme, er habe einen großen Fisch an der Angel. Dabei hat er sich nur in seine eigene Matrosenweste verhakt.

Das 1961 entstandene Bild setzte Lichtenstein und die Pop-Art auf die Landkarte. Aus heutiger Sicht zeigt es nicht nur die (längst etablierte) prägende Bedeutung der Comics-Bildsprache; sondern auch, auf welch flachen Pointen Disney einen Milliardenkonzern gründete.

Und da ist man gleich mitten drin im Lichtenstein’schen Diskurs über Popkultur-Bildsprachen: Der Amerikaner machte Kunst über die Eckpunkte des Schauens, darüber, wie sich die oftmals grellen Gebrauchsdarstellungsformen des 20. Jahrhunderts in den Menschen verfestigten.

Roy Lichtenstein

Der Amerikaner (1923–1997) ist einer der größten Kunststars des 20. Jahrhunderts. Er prägte die Pop-Art mit, seine Werke sind bis heute eine optisch unverkennbare Marke.

Die Ausstellung

Im Oktober 2023 wäre Roy Lichtenstein 100 Jahre alt geworden. Zu diesem Anlass zeigt die Albertina ab Freitag (8. März) bis zum 14. Juli eine umfassende Retrospektive mit über 90 Werken.

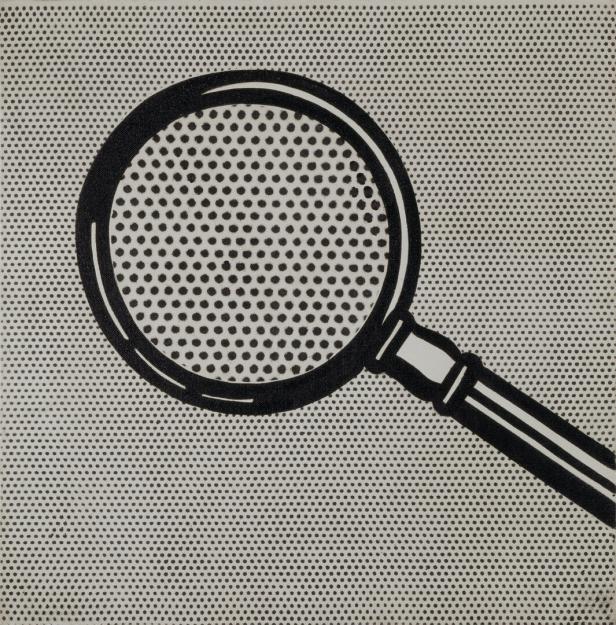

Gerastert

Er erhebt das Flüchtige zur flachen Ikone unserer Zeit – und verweist zugleich auf die Fadenscheinigkeit der Bilder-Massenproduktion: Seine Werke sind mit Punkten gerastert – so, als würde man mit der Nase ganz nah an ein Werbeplakat herangehen – und erkennt plötzlich im großen, bunten Bild die einzelnen Farbpunkte der Druckmaschinen.

Die Ausstellung zeigt aber auch, dass Lichtensteins Werk vielfältiger war als Comics und jene überdimensionalen Frauenbilder, die ebenso fixer Teil des inneren Lichtenstein-Kosmos sind. Später sollte er Kunst über Kunst machen – er verarbeitete u. a. Picassos optische Formentrigger in eigene Werke, die so aussehen wie ein Lichtenstein-Werk, das Picasso gemalt hat.

Auch minimalistisches, japanisch Inspiriertes, selbstbezügliche Apartment-Innenansichten oder Skulpturen sind zu sehen. Letztere sind, neben Druckgrafiken, Teil der Schenkung der Lichtenstein-Stiftung an die Albertina – und sollen in Studierräumen im ehemaligen Essl-Museum in Klosterneuburg zugänglich gemacht werden.

Die Skulpturen mögen sich in der jetzigen Schau vielleicht nicht gleich in ihrer Bedeutsamkeit erschließen. Die Ausstellung selbst aber erlaubt exemplarisch einen Blick hinter die Kulissen eines der größten Kunstphänomene.

Kommentare