Andrea Breth: "Es ist an der Zeit, das System Oper zu überdenken"

„Es ist an der Zeit, das System Oper zu überdenken“, schreibt die herausragende deutsche Regisseurin Andrea Breth in diesem Beitrag zum Buch „Die letzten Tage der Oper“, den sie während der Pandemie verfasst hat.

Der Anlass für das Buch: Die Oper, mächtigste Form der Künste, ist ordentlich in die Defensive gerutscht. Ihre einst unübertroffene Überwältigungszauberei können andere längst besser; ihre Mitwirkenden – dazu zählen Künstler, Regisseure, Publikum, Kritiker –, die eigentlich gemeinsam am Gesamtkunstwerk arbeiten sollten, schauen einander mit wachsendem Missmut an, werfen einander Regiequatsch, Denkfaulheit, relatives Unvermögen („ich hab’ noch die Callas gehört!“) und vieles mehr vor. Statt Hochgenuss für die Ohren und Augen dreht sich an vielen Tagen und vielen Orten ein schlecht gelaunter Opernzirkus um sich selbst, um die immer gleichen Werke und die immer gleichen Fragen.

Und jetzt?

An welchen Schrauben und Rädern der Opernmaschinerie man drehen müsste, damit das ganze Werkl noch eine schöne Zukunft hat oder ob „Die letzten Tage der Oper“ angebrochen sind: Wer diese Fragen – 100 Jahre nach Erscheinen der „Letzten Tage der Menschheit“ – von weltweit absolut führenden Vertretern der Branche beantwortet haben will, der hat mit diesem Buch ein Juwel in der Hand (dass einer der Herausgeber der stv. KURIER-Chefredakteur Gert Korentschnig ist, sei vermerkt, hat mit dem Urteil aber nichts zu tun).

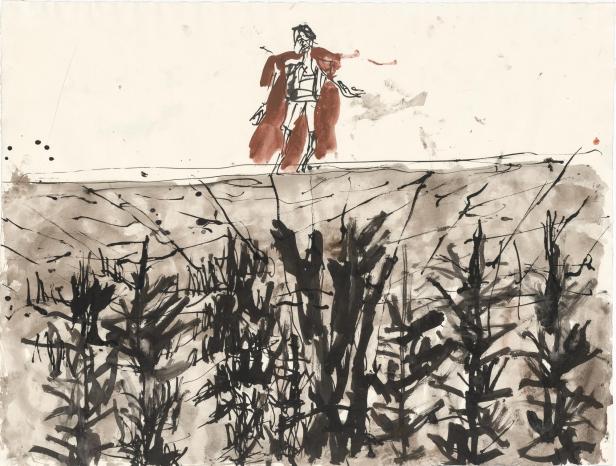

„Die letzten Tage der Oper“ versammelt Essays von Cecilia Bartoli, Jonas Kaufmann, Riccardo Muti, Andrea Breth (siehe Abdruck rechts) und vielen anderen; dazu (Bild-)Statements bzw. Texte von Künstlern wie Georg Baselitz (siehe Illustration unten), Jonathan Meese, Marina Abramović oder William Kentridge; Kritiker- und Intendantenstimmen (u. a. von Peter Gelb, Met Opera), Opernliebhabern wie Tilda Swinton, Laurie Anderson und vieles mehr.

Entwurf für „Parsifal“: Georg Baselitz, Ohne Titel, 2017, Tuschepinsel, Lavis, Tusche und Aquarell auf Papier, 50 x 66,2 cm

Sie fühlen auf fast 500 Seiten einer Kunstform den Puls, die zu den höchsten Leistungen des Menschen zählt, die größten Glücksgefühle zu geben vermag – und dennoch von existenziellen Fragen geplagt ist. Und das Buch macht klar, was an ihr verloren ginge.

Denise Wendel-Poray, Gert Korentschnig, Christian Kircher:

„Die letzten Tage der Oper“. 488 Seiten, 45 Euro. Skira Verlag (erscheint im Dezember weltweit auf deutsch und auf englisch. Bereits zu bestellen auf skira.net)

Unser Geist ist infiziert von Andrea Breth

Man hat den Eindruck, dass die meisten Intendanten, Operndirektoren und Operndramaturgen die Kunst der Bühnenschöpfer nicht oder viel zu wenig zur Kenntnis nehmen. Die meisten Intendanten sind Verwalter, sie verwalten auch die Künstler, sie entscheiden, ob ein Künstler für dieses oder jenes Werk richtig sei, bedienen sich des Marktes, verwechseln Kunst mit Kunstgewerbe, kaufen sogenannte Stars ein, die die szenischen Proben zu lange finden. Sie meinen, ihre Stimme und ihr Bekanntheitsgrad reichten aus. Nun, in der Krise, sollte man meinen, dass ein Innehalten, ein grundsätzliches Nachdenken, über die Opernarbeit eintreten könnte. Dem scheint aber nicht so zu sein.

Ein Künstler ist dann gut, wenn er sich selber bestimmen kann und nicht nur „eingekauft“ wird, wenn der sogenannte Spielplan steht. Jeder Autor, Maler, Filmemacher entscheidet, womit er sich beschäftigen möchte bzw. muss. Im Opernbetrieb – schon allein das Wort „Betrieb“ sollte stutzig machen – reden zu viele Menschen mit. Die tatsächlichen Künstler haben äußerst selten etwas zu sagen. Erwartet aber wird ein gutes Ergebnis. Was jedoch ein gutes Ergebnis sein soll, ist auch sehr beliebig. Ist es gut, weil die Verkaufszahlen stimmen? Ist es gut, weil das Feuilleton seinen Segen gibt?

Es ist an der Zeit, das System Oper zu überdenken.

Der junge Karl Böhm hat in Darmstadt, wo er 1927 Generalmusikdirektor wurde, viele junge Komponisten aufgeführt, wie zum Beispiel 1931 „Wozzeck“ von Alban Berg. Junge Sängerinnen und Sänger wurden entdeckt, gefördert, der Weg zu einer Karriere wurde ihnen geebnet. Die Wiener Staatsoper hatte ein festes Ensemble und ein Mozart-Ensemble. Die Sänger prägten das Haus, sie reisten wenig. In der DDR gab es ein festes Ensemble in der Staatsoper, Felsenstein schuf sich und seinem Haus phantastische Arbeitsbedingungen. Ich will nicht langweilen mit weiteren Beispielen.

Die zunehmende Kommerzialisierung hat die Ensembles zerstört. Stars werden eingeflogen, Probenzeiten verkürzt, die Agenturen mischen mit wilden Vermittlungssummen mit. Ensemblemitglieder werden meist in kleinen Partien besetzt. Ist es Faulheit, Sänger zu finden, die wunderbar singen, aber nicht berühmt sind, weil sie noch nicht entdeckt wurden?

Namen sind oftmals wichtiger als Komponisten. Auf Plakaten, die für Konzerte werben, stehen die Dirigenten in großen Lettern, die Namen der Komponisten klein gedruckt am unteren Ende. Besetzungen sind oftmals inhaltlich völlig uninteressant, es zählt nur der Name des Sängers. Selbstredend spielt die Stimme in der Oper eine große Rolle, aber deshalb bleibt es dennoch fragwürdig, wenn in „Don Carlo“ König Philipp jünger ist als sein Sohn.

Die Gagen der Topstars sind im Verhältnis zu Ärzten, die sich um Menschenleben bemühen, nahezu peinlich, genauso peinlich wie die Gehälter von Managern großer Firmen. Die Pandemie lehrt uns vielleicht, einfacher zu werden, bescheidener, aber dafür genauer. Nicht nur auf den Verkauf zu schielen. Die Politiker, das zeigt sich leider noch mehr als sonst, haben überhaupt kein Interesse, die Kultur zu fördern. Wer will, kann sich CDs und DVDs besorgen, so denken sie vielleicht, Streaming ist doch auch hilfreich und kostet nichts. Das gemeinsame Erleben eines Theaterabends, der Zauber, wenn sich der Vorhang öffnet, das Geheimnis dahinter sich offenbart, Geschichten, in welcher Form auch immer, erzählt werden – das ist Balsam für den Geist und die Seele. Wenn wir aber vergessen, die Kinder frühzeitig mit dem Musiktheater bekannt zu machen, dann verlieren wir unser Publikum. Theater für Kinder muss und darf nicht kindisch sein, es sollte aber eine Erzählweise haben, die sich von der der Youtuber unterscheidet, es sollte eine poetische Sprache haben, die nur im Theater möglich ist. Das Musiktheater ist immer etwas der Realitätssphäre Enthobenes. Musiktheater ist etwas Künstliches, das Singen auch, aber die Singstimme ist kein digitales Medium und die Bühne auch nicht.

Wir Künstler müssen immer wieder neue Formen finden, neue Sichtweisen entwickeln, in die Texturen genau hineinhören, jedoch nicht, um uns selber zu verwirklichen, sondern um in die Tiefen des jeweiligen Werkes vorzudringen. Jedes Werk hat eine Oberfläche, aber gleichzeitig auch einen Abgrund. Vor dem Absturz sind wir nicht gefeit, und das ist auch gut so. Es ist doch schön, eine Öffnung zu finden für eine jeweils immer wieder neu gewagte Sicht und Darstellungsweise.

Mich interessieren in der letzten Zeit immer mehr die modernen Opern, ich empfinde mehr Freiheit in den Strukturen. Die immer wiederkehrenden Spielpläne langweilen mich, das geht mir im Schauspiel genauso. Ganz bedenklich finde ich, wenn eine Stadt mehrere Opernhäuser hat, die jeweils dieselben Opern zeigen. Gerade jetzt während der Pandemie offenbart sich die Phantasielosigkeit noch mehr. Streaming ist nicht alles, was man machen könnte.

Wir werden einer Welt begegnen, die uns zunehmend fremd wird, unsere Erfahrungen werden nicht mehr unbedingt verlässlich sein, die Anforderungen oftmals überfordernd. Das immer schneller werdende Tempo, die von Menschen selbst verschuldeten Katastrophen, all das tobt über uns hinweg, wie sich da verhalten, wie umgehen mit den Überinformationen? Die Ungewissheit macht naturgemäß Angst. Es ist schwierig, auch nur irgendetwas vorauszusagen. Ob die Oper weiterhin bestehen wird oder nicht, ist heutzutage nicht zu beantworten.

Man kann es sich nur wünschen, aber vielleicht ist es eine Illusion. Auf der anderen Seite geben Geschichten unserem Leben einen Sinn. Sie verschaffen uns Identität und betten uns in etwas ein, das größer ist als wir, was unseren Horizont erweitert. Wenn die Geschichten über den Tod hinausgehen, sind sie umso schöner. Ein Gedicht, eine Komposition, ein Bild, ein Buch oder einen Film zu hinterlassen, erscheint vielen als tröstend. Doch die Geschichte hat gezeigt, dass ein kulturelles Vermächtnis zu hinterlassen, selten erfolgreich war.

Wir könnten aber alle versuchen, die Welt ein bisschen besser und schöner zu machen, und dafür brauchen wir die Kunst, das Wort, die Musik und den Gesang. Aber will die Politik die Kultur überhaupt noch? Die Pandemie erlöst die Gesellschaft vielleicht von dieser „überflüssigen“ Angelegenheit, die sträfliche Vernachlässigung aller kulturellen Einrichtungen führt zu Schließungen von Museen, Theatern, Musikveranstaltungen etc., Auditorien veröden durch das Abstandhalten, während Flugzeuge übervoll in übervölkerte Urlaubsländer fliegen.

Der Gedanke dahinter ist kaum verständlich. Homeworking, Streaming und weitere Digitalisierung sind der Tod der Oper und des Schauspiels, beide Sparten brauchen das kollektive Erlebnis, den Diskurs mit anderen. Die Welt verändern können weder die Oper noch das Schauspiel. Wir können aber versuchen, bestehende gesellschaftliche Probleme gemeinsam zu befragen, wir müssen uns wehren gegen die Kulturfeindlichkeit der Politik und gegen alle, die Kultur mit Konsum verwechseln.

Schwer zu verstehen ist auch, dass große Konzerne mit Millionen vom Staat unterstützt werden, wo doch bekannt ist, dass diese Konzerne enorme Summen an Steuern hinterziehen. Das ist ein sehr bedenklicher Vorgang und zeigt, wie wenig die Kultur der Politik und der Wirtschaft bedeutet.

Wie ein Hohn mutet es an, dass das Virus alle unsere Utopien einlöst: Noch nie hatten wir einen so großartigen globalen Umweltschutz. Das Virus ist der Weltstar des Internets, wir sprechen über nichts anderes mehr als darüber. Wir halten uns vom Virus fern und verlegen unsere Kontakte und den kulturellen Austausch ins Internet, damit ist auch unser Geist infiziert.

Ein anderes Zeitalter bricht an, keiner weiß, wie es weitergeht. Einzig die Phantasie überlebt, sie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt, das meinte Einstein vor langer Zeit.

Kommentare