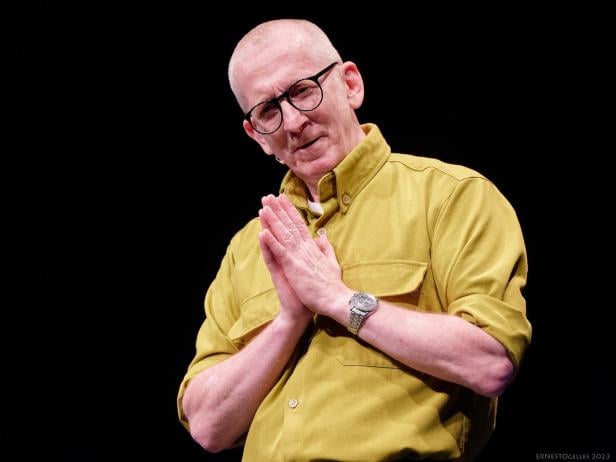

Premiere von Gunkl: Welterklärung zwischen Wollen, Können und Müssen

Günther Paal alias Gunkl legt uns die Latte noch höher als sonst: Beim Solo „Nicht nur, sondern nur auch – ein ziemlich ungeordneter Versuch, über Ordnung zu reden“ könnten angesichts der exzessiven Hirnakrobatik zwischendurch auch Pfiffige unter den philosophischen Fußgängern auf dem Weg zur Erleuchtung leicht aus der Kurve rutschen.

Wenn der Kabarettist weltanschauliche Problembären sprich Zeitgenossen mit seltsamen Überzeugungen zwischen Paranoia und Größenwahn und vernunftbegabte Wesen auseinander klabüstert. Unterschiede zwischen merkwürdig und denkwürdig oder Stockholm Syndrom und Toleranz präzisiert.

Und bekennt: „Ich bin der Menschheit sehr zugeneigt, aber ich bin nicht mutterblind.“ Will sagen, er hat „einfach eine größere Nähe zur Distanz“. Menschen beobachtet er wie ein Insektenforscher: Ihr Wollen bis in „totgehoffte Gemütsbereiche“. Ihr Können zwischen Anspruch und Realität. Mit der Erkenntnis: „Wenn man kann, was man muss, egal ob man es auch will, kann man schon zufrieden sein.“

Er destilliert Pointen aus Paradoxien und stochert im „Gefühlsbottich“, räumt Emotionen einen Freiraum ein, aber reklamiert für die Vernunft ein Veto-Recht; konstatiert knochentrocken: Dass in einer Gesellschaft der Besserwisser nicht alle recht haben können. Seine Analyse der Unschärfe der Welt und der Ordnung als Prinzip („leider oft nur eine Hierarchie“) ist leichter nachvollziehbar als die nach der Pause anfangs etwas langatmigen Spitzfindigkeiten der Mathematik. Da ist der Unterschied von „nicht alles verstehen“ und „alles nicht verstehen“ sonnenklar.

Alles geht einem Ende entgegen. „Ob es uns Menschen gibt oder nicht“, so die kluge Conclusio, „ist dem Universum nicht einmal wurscht.“ Aber tricky wie die Riccati-Gleichung ließe sich doch sagen: „Wir sind nicht wurscht.“ Werner Rosenberger

Kommentare