Warum Parov Stelar dem Electro-Swing ade sagt

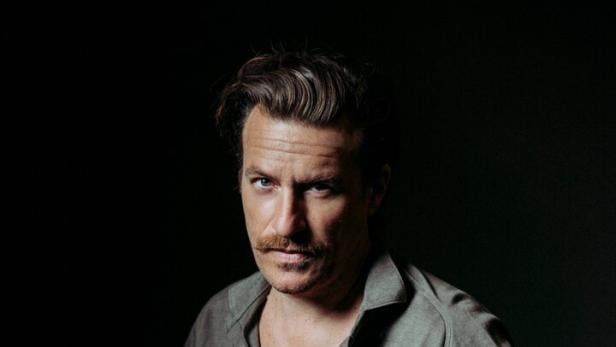

Marcus Füreder alias Parov Stelar.

Der Moment nach dem Aufwachen: Man weiß, dass man intensiv geträumt hat, denn das Gefühl des Traumes hängt einem noch nach. Die Bilder aber sind weg. Das ist die Stimmung, die Parov Stelar mit seinem neuen Album „Artifact“ einfangen wollte.

„Ich habe mich schon als Jugendlicher wahnsinnig für Mystisches interessiert – für Zeitreisen, Atlantis und die Theorie von Parallelwelten“, erklärt der Electro-Swing-Pionier, der diesen Stil geprägt und in die Welt getragen hat, im Interview mit dem KURIER. „Das ist ein weites Feld, aber jede Kultur hinterlässt da eine Spur. Und jeder Traum hinterlässt Spuren in deinen Gefühlen. Du kannst ihn aber in seiner Handlung nicht beschreiben, denn sobald du ihn in unsere Realität transportierst, funktioniert er nicht mehr. Das wollte ich mit ,Artifact‘ transkribieren – wohl wissend, dass es vermutlich beim Versuch bleiben wird.“

Orchester-Klänge

Um Traum- und Parallelwelten musikalisch auferstehen zu lassen, sagte Parov Stelar dem Electro-Swing ade. Tanzbare Beats, die die 20er-Jahre des vorigen Jahrhunderts mit dem Heute verbinden, hört man auf „Artifact“ nicht. Stattdessen wendet sich der als Marcus Füreder geborene Musiker schwebenden Orgelsounds, sakralen Chören und klassischen Orchester-Klängen zu. Immer schon liebte er Filmmusik und die „Theatralik“ der „Vier Jahreszeiten“ oder der Klavierstücke von Rachmaninow. Gewisse Parts von „Artifact“ hat er deshalb mit einem 35-köpfigen Orchester in seiner Heimatstadt Linz im Brucknerhaus aufgenommen.

Über all das legt Füreder verträumte Melodien, die über bewegteren Beats genauso gut funktionieren wie über meditativen. Obwohl Füreders Handschrift in dem Sound deutlich zu erkennen ist, ist das doch ein drastischer Stilwechsel. Hat das Mut gebraucht? „Mut nicht, weil ich keine Angst vor dem Versagen gespürt habe, sondern nur eine große Herausforderung. Es war einfach ein Prozess. Vor zwei Jahren wäre es mir noch nicht möglich gewesen, ,Artifact‘ zu machen. Das vorige Album ,Moonlight Love Affair‘ war kein großer Erfolg mehr, und ich weiß mittlerweile auch genau warum: Es war halbherzig in der Umsetzung. Denn ich wollte da schon etwas anderes als Electro-Swing machen.“

"Erfolg ist unheimlich gefährlich"

Was ihn damals gehindert hat: Der Erfolg und die hohen Erwartungen, die damit einher gehen – die des Publikums, aber auch die eigenen: „Ich habe Electro-Swing geliebt. Aber Erfolg ist unheimlich gefährlich. Wir haben zum Beispiel die Stadthalle in Wien ausverkauft. Danach wurde ich immer wieder gefragt, das noch einmal zu machen. Aber ich dachte: Was kann ich da gewinnen? Wenn ich nur vier Tickets weniger verkaufe, geht es in der Wahrnehmung bergab. Künstler werden so bewertet, und daraus wollte ich mich befreien. Denn das Schlimmste für einen Künstler ist, sich nicht weiterzuentwickeln.“

Das ist dem 50-Jährigen, der parallel zur Musikkarriere als Maler tätig ist und mit Ausstellungen in Wien und Salzburg Aufsehen erregt hat, gelungen. Er konnte bei den Aufnahmen zu „Artifact“ „den Kopf ausschalten und wie ein Kind nur mehr fühlen – es war einfach herrlich!“

KI-Hilfe

Entsprechend Füreders Liebe zu bildnerischer Kunst werden die Musikstücke von „Artifact“ von Videos begleitet, die die Themen der Songs illustrieren, die Angst vor dem Unbekannten, Verzweiflung, Romantik und die Schönheit anderer Welten.

Füreder hat sie mithilfe von KI erschaffen: „Ich habe schnell gemerkt, wenn ich meine Vision verwirklichen will, brauche ich ein Budget von 50 Millionen Dollar und einen Regisseur wie David Lynch“, erklärt er. „Also konnte ich sie entweder gar nicht machen, oder die KI nützen. Ich habe aber nicht reingetippt und gesagt, mach mir ein Video, das so und so ausschaut. Die Videos sind aus lauter Einzelbildern entstanden, die ich ausgesucht habe. Die KI hat sie animiert und zum Laufen gebracht. Diese Videos habe ich dann selbst geschnitten und so zusammengesetzt, dass es einen Handlungsstrang ergibt. Das so hin zukriegen, wie ich wollte, war sehr viel Arbeit. Das hat länger gedauert, als die Musik zu machen.“

Trotzdem hat Füreder es geschafft, auch noch ein Buch zu schreiben. In „Trip“ erzählt er von Glamour, Wahnsinn, Exzessen und mächtigen Strippenziehern hinter den Kulissen der Musikwelt, von seinen Ängsten, Zweifeln und Triumphen. Kurz: „Die Geschichte des Weges hin zu ,Artifact‘. Dort wo das Buch aufhört, fängt ,Artifact‘ an!“

Kommentare