Polak-Roman über Dating-Apps: "Hinterm Computer kann man alles sein"

„Hold the line. Love isn't always on time.“ – der 1978er-Hit der Band Toto besingt die Geduld. Liebe ist kein Produkt, das pünktlich geliefert wird.

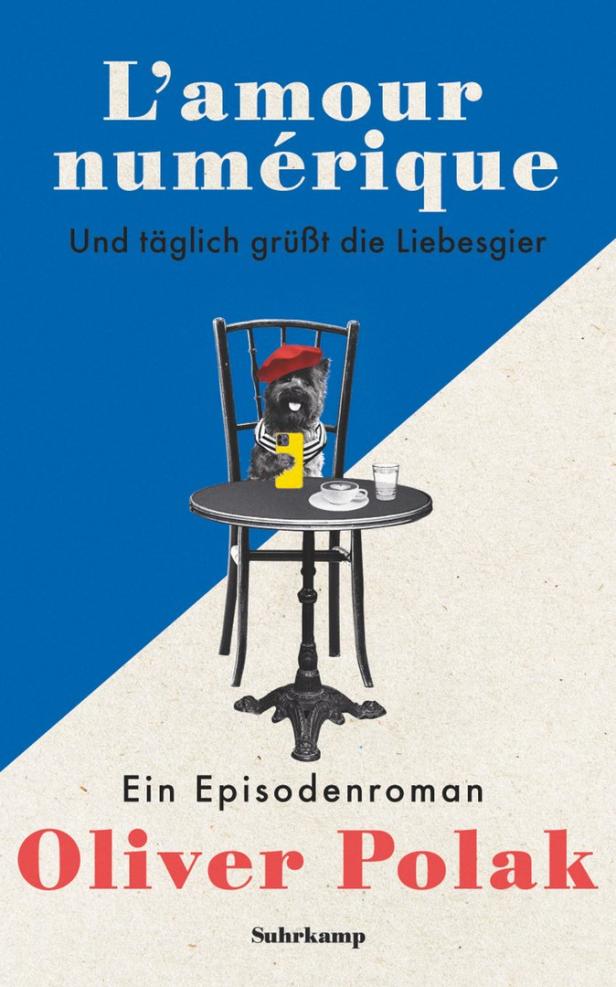

Oliver Polak stellte das Zitat an den Beginn seines Episodenromans „L’amour numérique“. Im Zweittitel steckt der Gegensatz zum Songzitat: „Und täglich grüßt die Liebesgier.“

Polak schreibt aus der Ich-Perspektive über die Möglichkeit und Unmöglichkeit von Liebe in einer Welt der Dating-Apps. Die erste Geschichte beginnt mit einem geplatzten Tinder-Date. Stattdessen fällt der Protagonist förmlich in die Arme einer humorvollen Sexarbeiterin und kommt frühmorgens am Arc de Triomphe zum Schluss: „Je mehr wir uns verhüllen, desto sichtbarer werden wir.“

An anderer Stelle schreibt er: „Dates, Chats: weniger ein wirkliches Kennenlernen, stattdessen ein Abfragen von Eckdaten, des Offensichtlichen. Beim Treffen den Filter ,Eigenen Trümmerhaufen verstecken’ drüberlegen.“

Immer wieder Paris

Polak verfällt in den „wahrheitsgetreu erfundenen“ Geschichten keineswegs in ein Lamento, fängt die Melancholie oft mit skurrilen Beobachtungen auf. Die Geschichten spielen an Orten wie Barcelona, Berlin, Budapest, New York – und immer wieder Paris, insbesondere im Pariser Café.

Die Stadt der Liebe, mitunter ein schreibhemmendes Klischee? Polak sagt im KURIER-Gespräch, dass er solche Gedanken nicht aufkommen lasse. „Wenn ich Bücher schreibe, weiß ich am Anfang oft gar nicht, in welche Richtung das geht. Irgendwann gibt es einen Impuls, einen Blitz. Dann mache ich den Laptop auf und fange einfach an.“ Wenn man vorher schon „Sorgen oder Ängste“ habe, „sich Grenzen setzt, kommt man vielleicht gar nicht dort hin, wo man hinkommen könnte. Aber in der Tat ist es so, dass man manchmal denkt: Paris, Hemingway ... wurde nicht alles schon erzählt? Aber ich glaube, dass jeder Mensch eine Geschichte zu erzählen hat.“

(Das gesamte Interview mit Oliver Polak finden Sie am Ende dieses Textes)

Roxette und Reim

Polak erzählt seine in kurzweiligen Episoden, die auch in andere Zeitebenen führen. So berichtet der Protagonist von einem Urlaub als Jugendlicher auf Norderney, von zärtlichen Blicken am Autodrom, während Matthias Reim, Roxette und Snap aus den Boxen wummern. Manche Personen, die der Ich-Erzähler trifft, tauchen in mehreren Geschichten auf. „Es steht zwar Episodenroman drauf, aber irgendwie liest sich das schon wie eine durchgehende Geschichte. Ich wollte mir nur vorher nicht den Druck machen, dass das zusammenhängen muss. Am Ende ist es ja fast so geworden.“

Anders als in früheren Büchern kommt die jüdische Identität Polaks nur in Streiflichtern vor, etwa wenn er seine 95-jährige Tante in New York besucht. In einer Szene ruft der Protagonist ein Taxi mit einem Hitlergruß.

Wie er auf so was komme?

Polak, lachend: „Das ist so! In New York musst du einen Hitlergruß machen, um ein Taxi anzuhalten. Deswegen gibt es dort vielleicht auch keine jüdischen Taxifahrer, weil sie sich da unwohl fühlen würden ...“

Wie viel sei nun Erfindung, wie viel Wahrheit? „Am Ende ist immer das Ich mit drin“, sagt Polak. Es sei so, „dass natürlich bestimmte Dinge auch so passiert sein können, aber eben auch nicht oder ähnlich, manchmal weiß ich das selbst nicht mehr so genau. Vieles vermischt sich. Aber am Ende geht es um Geschichten. Das ist halt … the Magic of Literature“.

In den Lockdowns

Viele Sachen würden zwischen dem ersten und dem zweiten Lockdown und danach spielen, erläutert Polak. „Die verlorene Zeit. Aber eigentlich war es eine gewonnene Zeit. Sagen wir: Das Buch spielt in der gewonnenen Zeit.“

Eine Bekanntschaft im Buch bittet darum, ausgepeitscht zu werden. Das ist schon das Expliziteste an Beschreibung von Sex, was in der Literatur immer eine schwierige Disziplin ist. „In dem Buch geht es ja auch gar nicht um Sex, sondern um Begegnungen“, sagt Polak. „Ich finde es langweilig, über Sex zu schreiben. Es hat mich einfach nicht interessiert.“

Polak in der Pariser Brasserie Lipp – mit seinem Hund Arthur. Das Hündchen im Buch heißt „Toto“

Frauen, Hunde

Viel Interesse zeigt er an der Beschreibung von Frauen, während andere Männer nur am Rande auftauchen. „Ich schreibe lieber über Frauen“, sagt Polak dazu. „Aber es gibt auch Männer, in die ich mich literarisch verlieben kann, wie zum Beispiel jeden einzelnen Kellner in der Brasserie Lipp.“

Sein Buch-Alter-Ego bekennt, dass er eine Frau suche, die so sei wie seine Tante.

Noch liebevoller beschreibt Polak aber den Hund Toto (benannt nach dem Terrier aus „Der Zauberer von Oz“), der wie ein schwarzer Idefix fast alle Episoden begleitet.

Ob man auf Dauer nur mit einem Hund glücklich sein könne? Polak antwortet einfach nur mit: „Ja!“

Oliver Polak: „L’amour numérique – und täglich grüßt die Liebesgier“, Suhrkamp Verlag, 109 Seiten, 15 Euro

Der Autor

Oliver Polak, geboren 1976 in Papenburg im Emsland, lebt in Berlin. In Stand-Up-Programmen wie „Jud Süß Sauer“ und Büchern wie „Ich darf das, ich bin Jude“ setzt sich Polak mit pointiertem Witz mit seiner jüdischen Identität auseinander. Er arbeitet auch als Kolumnist und fürs TV (Netflix-Show „Your life is a joke“)

Das Buch

Mit „L’amour numérique“ legt Polak seinen ersten Roman vor. Das Buch enthält eine Playlist mit allen 44 Songs, die zitiert werden. Von Burt Bacharach über Pet Shop Boys bis Meat Loaf.

"Es fehlt grundsätzlich in der Welt der Mut, sich selbst zu sein."

Das gesamte Interview mit Oliver Polak

KURIER: In Ihrem Buch kehren Sie immer wieder nach Paris zurück - also in die Stadt der Liebe. Wie sehr muss man da aufpassen, nicht in Klischees zu verfallen?

Oliver Polak: Wenn ich Bücher schreibe, weiß ich am Anfang oft gar nicht, in welche Richtung das geht und so war es auch bei diesem Buch. Irgendwann gibt es einen Impuls, einen Blitz. Dann mache ich meinen Laptop auf und fange einfach an. Das halte ich grundsätzlich auch für das Beste, du bist als Künstler ja zunächst einmal in deinem Safe Space. Wenn man vorher schon Sorgen oder Ängste hat, sich Grenzen setzt, kommt man vielleicht gar nicht dort hin, wo man hinkommen könnte. Aber in der Tat ist es so, dass man manchmal denkt: Paris, Hemingway ... wurde nicht alles schon erzählt? Aber jeder Mensch ist individuell und hat auch seine Perspektive. Und ich glaube auch, dass jeder Mensch auf dieser Welt eine Geschichte zu erzählen hat. Manche entscheiden sich dafür, das dann auch literarisch zu versuchen.

In Ihrer Arbeit ist es immer wieder so, dass Sie sehr viel über sich selbst schreiben. Inwieweit verwischen Sie hier die Spuren und wie war die Herangehensweise an diese Art von Texten?

Die Frage läuft doch darauf hinaus: Was ist wahr und was ist nicht wahr? Und da frage ich mich dann wiederum: Warum ist das so wichtig? Gute Literatur oder gute Stand up Comedy hat für mich immer etwas mit Wahrhaftigkeit zu tun, mit dem Erlebten. Und ich glaube, so funktioniert Literatur auch. Von dem einen ist mehr drin, oder es ist klarer zu erkennen, von dem anderen weniger. Aber am Ende ist ja immer das Ich mit drin. Das beruht nicht immer auf Erlebnissen, sondern auch auf Beobachtungen oder ein vor sich her Träumen. Und am Ende ist es so, dass natürlich bestimmte Dinge auch so passiert sein können, aber eben auch nicht oder ähnlich, manchmal weiß ich das auch selbst nicht mehr so genau. Vieles vermischt sich. Aber am Ende geht es gar nicht darum, sondern um Geschichten. Das ist halt … the Magic of Literature. (Lacht)

Das Buch ist ja zum Großteil während der Pandemie entstanden. Wie hat sich das ausgewirkt?

Ich habe das von Februar bis Mai in diesem Jahr geschrieben. Aber viele Sachen, die drin vorkommen, spielen zwischen dem ersten und dem zweiten Lockdown und danach. Die verlorene Zeit. Aber eigentlich war es eine gewonnene Zeit. Sagen wir: Das Buch spielt in der gewonnenen Zeit.

Sie schreiben an einer Stelle: Hierzulande war man freier als andere in der Lockdown-Zeit. Können Sie uns kurz erklären, wie Sie das meinen?

Wir haben ja gesagt: Wir können das nicht, das nicht, das nicht. Aber unser Leben ist ja grundsätzlich Luxus. Wenn wir in den Supermarkt gehen, haben wir hundert Käsesorten. Und obwohl wir dachten, das und das wurde uns weggenommen, hatten wir alles. Wir konnten das geilste Essen der Welt bestellen. Wir konnten die geilsten Serien der Welt anschauen. Wir konnten mit unseren Freunden telefonieren. Man konnte Menschen zwar nur noch eingeschränkt treffen, aber man konnte sie noch treffen. Aber wenn wir jetzt gerade in den Iran schauen oder nach Afghanistan, sollten wir einfach die Schnauze halten.

Sie schreiben immer wieder darüber, dass man in den Dating-Portalen das eigene Ich verdeckt. Man sagt nicht, wonach man wirklich sucht. Sehen Sie das generell als Sinnbild für unsere Gesellschaft?

Ich glaube, dass der Mensch ein sehr ängstliches Wesen ist. Es gibt ja diesen Satz im Buch, nach dieser Situation am Arc de Triomphe: Je mehr wir uns verhüllen, desto sichtbarer werden wir. Damit meine ich: Wenn du etwas versteckst, dann zeigt es dir noch mehr über deine Ängste.

Sie haben selbst Dating-Portale ausprobiert. Was haben Sie beobachtet?

Man sitzt hinter dem Computer und man kann alles sein. Aber in dem Moment, in dem man dann voreinander sitzt, hast du nicht mehr den Filter, und da hörst du plötzlich eine Stimme. Es fehlt grundsätzlich in der Welt der Mut, sich selbst zu sein. Es schwirren viele Ängste herum und man hat das Gefühl, man muss irgendwas darstellen, auch auf diesen Dating-Apps. Oder reden wir zum Beispiel über junge Mädchen. Die sitzen zu Hause mit ihrem Pizzakarton, nach ihrem Empfinden vielleicht ein Kilo zu dick, scrollen ihr Instagram durch, sehen irgendwelche Bilder von anderen Mädchen in ihrem Alter auf einer Yacht, im Bikini, perfekt retouchierter Körper, in der Sonne in Dubai und vergleichen dann ihren Backstage-Bereich mit der Bühne des anderen. Und das ist so ein riesige Spannweite. Was sie aber nicht sehen: Was dieses Mädchen vorher dafür machen musste, damit sie auf diesem Boot sein kann und wie sie dabei aussieht. Es gibt ja auch in England die Überlegung, diese Filter, die einen glatt machen, zu verbieten, weil es Studien gibt, dass Jugendliche sich manchmal im Spiegel anschauen und sich selbst nicht mehr erkennen.

Früher wurde auch schon viel fernmündlich, also übers Festnetztelefon, abgewickelt.

Ich habe das Gefühl, dass die Menschen dieser Generation auch mittlerweile phonophob sind, dass sie manchmal Angst haben, miteinander zu sprechen, wenn das Telefon klingelt. Dass Menschen lieber Sprachnachrichten verschicken, aus Angst davor, mit jemandem wirklich in Kontakt zu treten. Ich hab das Gefühl, dass sich da psychisch auch ganz viele Dinge verschieben. Die Frage ist: Soll man sich dagegen stemmen? Oder muss man es vielleicht einfach so akzeptieren und kann dafür mit dem Bewusstsein, dass es so ist, besser damit umgehen.

Bilden die Pariser Cafés und Brasserien dazu einen Kontrast?

Ich bin halt alt und daher kommt vielleicht auch die Verbindung zu Paris. Da wurde die Schönheit der Welt erfunden. Das habe ich für mich in den letzten Jahren entdeckt. Ob das Gerüche sind, ob das Kleidung ist, ob das Essen ist. Da geht es aber auch darum, den anderen in der echten Begegnung zu spüren, zu fühlen, zu sehen und zu riechen. Den im besten Fall auch zu berühren. Ich merke gerade: Wenn ich das mit einer bösen Stimme sagen würde, dann würde es sich anhören wie der Wolf von Rotkäppchen. (Lacht) Das ist auch immer eine Frage der Perspektive.

Sprechen wir über Toto.

Die Idee zu dem Namen von dem Hund kam dadurch, weil mir öfter gesagt wurde, dass er aussieht wie der Hund aus dem Zauberer von Oz. Und der heißt Toto. Daher dachte ich, das Toto ein ganz guter Name wäre.

Das hat also mit der Band gar nichts zu tun.

In dem Fall überhaupt nicht. Aber lustigerweise steht am Anfang des Buchs das Zitat "Hold the Line, Love is'n't always on time" aus dem Song von Toto. Ich fand es passend, weil es im Buch ja auch um Geduld geht. Wir sind durch die sozialen Medien und diese Schnelllebigkeit einfach auch ungeduldig. Mal kurz da gucken, auf alles sofort reagieren …Es geht manchmal darum, einfach wieder Ruhe zu finden.

Wie sind Ihnen die Songs dazu eingefallen?

Man verbindet gewisse Lieder mit gewissen Situationen, ich fühle das dann. Es gab zum Beispiel in Paris eine Situation, wo Mousse T aufgelegt hat. Da lief dann "Emotion" von Purple Disco Machine. Ich war oft in Paris in den letzten eineinhalb Jahren. Wenn ich dann zum Beispiel über den Boulevard St. Germain spaziert bin, an diesen Möbelgeschäften vorbei, da kamen dann Gefühle in mir hoch. Da musste ich an Burt Bacharach denken: „A house is not a home, when there’s no one there to hold you tight". Das sind dann Assoziationsketten zu Momenten, die beim Schreiben entstehen. Und manchmal war es auch so, dass ich Lieder gehört habe, während ich geschrieben habe. Und wenn ich eine Szenerie wie auf Norderney Anfang der 90er beschreiben will, dann verwende ich eben die Musik, die damals dort lief - zwischen Roxette, Snap und Matthias Reim.

Wie wichtig ist Musik für Sie?

Wenn man mich zum Beispiel vor die Wahl stellen würde: Ey, ein Leben lang nicht mehr Musik hören und auf Konzerte gehen oder ein Leben lang nicht mehr als Komiker auftreten - dann würde ich mich gegen den Komiker entscheiden. Also Musik ist in meinem Leben einfach sehr stark da und für mich das Wichtigste, was es gibt.

Die Kürze der Texte könnte man vielleicht auch als Problem empfinden. In der Budapest-Episode werden wir mit einer antisemitischen Frau konfrontiert, die fast ein bisschen zu einfach davon kommt. Man könnte sich auch länger beschäftigen mit der Thematik.

Das ist schon bewusst genau so abgebildet, weil es genau das ist. Was soll man denn machen? Es geht um Abbilden von zwischenmenschlichen Situationen und das hat ja auch was mit der Realität zu tun. Auch das Digitale bleibt oft an der Oberfläche. Da kommt ja vieles zusammen. Und das sind Antworten und Fragen, die in dem Buch vielleicht aufeinander stoßen.

Dass in Budapest aber gleich eine rechte Person ins Bild kommt, könnte man auch erwartbar nennen.

Es ist tatsächlich keine Überraschung. Ich glaube, je mehr man die Dinge akzeptiert, wie sie sind, desto besser kann man damit umgehen.

In einer Szene rufen Sie in New York ein Taxi mit einem Hitlergruß. Wie kommen Sie auf so was?

Das ist so! In New York musst du einen Hitlergruß machen, um ein Taxi anzuhalten. Deswegen gibt es vielleicht auch keine jüdischen Taxifahrer, weil sie sich da vielleicht unwohl fühlen würden ...

Das ist natürlich auch provokant. Heutzutage empören sich aber viele darüber, dass man fast gar nichts mehr sagen dürfe. Haben die Recht?

Genau das ist das Problem. Alle sagen immer: "Man darf ja gar nichts mehr sagen." Aber das ist totaler Schwachsinn. Man darf doch auch sagen, dass man nichts mehr sagen darf. Ich finde, man darf in Deutschland derzeit sogar sehr viel sagen.

Woher kommt dann dieser Vorwurf, nichts mehr sagen zu dürfen?

Das ist immer die Argumentation von fragwürdigen Leuten, die leider noch ganz viel sagen dürfen. Gerade während der Corona-Demos haben die ja die absurdesten Symbole verwendet. Dann denk ich mir: Ja, die dürfen doch hier so rumlaufen. Und dann sagen die: Man darf nichts mehr sagen. Natürlich gibt es so eine Art Woke-Bewegung. Und grundsätzlich gibt es gewisse Begrifflichkeiten, bei denen mir zum Beispiel immer schon klar war, dass das nicht geht. Ich finde es immer so geil, wie das im Jahr 2022 manche Leute entdecken. Manchmal habe ich das Gefühl, dass es in dieser Bewegung auch große Teile gibt, die an einem Tag "Black Lives Matter" rufen und am nächsten Tag etwas ganz anderes. Dass ihnen die Sache oft ganz egal ist, und manche auch entdeckt haben, dass sie darüber Aufmerksamkeit generieren können und Likes bekommen. Geht es dir hier wirklich um die Sache oder geht es eigentlich nur um sich selbst?

Meinen Sie damit auch die Winnetou-Debatte?

Dazu kann ich nicht viel sagen, weil ich Karl May nicht gelesen habe, ich hab auch die Winnetou-Filme nie gesehen.

Aber in dieser Debatte geht es auch um angebliche Denkverbote. Dabei geht es doch nur um die Entscheidung eines einzelnen Verlags, der etwas nicht publizieren wollte, weil es ihm nicht mehr als zeitgemäß erschien.

Wenn in Kinderbüchern noch das N-Wort drin steht, dann finde ich es natürlich wichtig, dass so etwas geändert wird, weil: Warum soll ein schwarzes junges Mädchen ein Kinderbuch lesen, in dem es beleidigt wird? Das sind doch offensichtliche Sachen. Wenn Menschen sagen: "Hey, bitte das nicht mehr benutzen, das verletzt mich", wo ist da das Problem? Warum muss man dagegen gleich eine Diskussion führen? Kann man nicht sagen: "Okay, natürlich." Aber ich finde, man muss gleichzeitig auch den Menschen eine Chance geben, Dinge zu ändern und muss nicht sofort draufschlagen, sie verurteilen und mit irgendwelchen Arschlöchern in einen Topf werfen. Oft habe ich ei manchen pseudo-woken Aktivisten das Gefühl, dass es ihnen gar nicht wirklich darum geht, am Ende als Gesellschaft zusammenzufinden, sondern nur, sich über den anderen zu erheben.

Zurück zu Ihrem Roman: Die Beschreibung von Sexszenen wird allgemein als sehr schwierig betrachtet. Sie umgehen das im Buch recht elegant. Was haben Sie sich zu diesem Thema gedacht beim Schreiben?

Gar nichts! (lacht) Sorry, aber das ist echt die Antwort. In dem Buch geht es ja auch gar nicht um Sex, sondern um Begegnungen. Ich persönlich finde es langweilig, über Sex zu schreiben. Es hat mich einfach nicht interessiert, das explizit zu beschreiben.

In einer Szene in Paris sitzt plötzlich Chris Rock am Nebentisch. Hat das etwas mit dem Vorfall bei der Oscarverleihung zu tun?

Nein. Der war im Mai in Paris, als ich auch in Paris war. Der hat dort an drei Tagen gespielt.

Eine Frage zu "Your life is a joke". Gibt es da Gespräche, dass das weitergeht?

Bisher nicht. Bei mir ist es oft auch so: Ich mache das, dann wieder das, ich kann auch nicht lange irgendwo bleiben. Ich finde es reizvoll, immer wieder andere Sachen zu machen, weil ich mich schnell langweile.

Ist das Format des Buches auch diesem Umstand geschuldet?

Es steht zwar Episodenroman drauf, aber irgendwie liest sich das ja schon wie eine durchgehende Geschichte. Ich wollte mir nur vorher nicht den Druck machen, dass das zusammenhängend sein muss. Aber am Ende ist es ja fast so geworden.

Die Kürze passt natürlich auch gut zu dem Beschriebenen: Dating-Apps und die Begegnungen daraus. Könnten Sie sich auch vorstellen, einen längeren Roman zu schreiben? Oder ist diese Sorte von Text genau das, was Ihnen Spaß macht?

Weil mir dieses Buch recht viel Spaß gemacht hat, hab ich durchaus überlegt, noch einen zweiten Teil in dieser Tonalität zu schreiben. Ob das dann Episodenroman oder Roman heißen soll - ich kann das echt nicht planen. Ich mache manchmal die Dinge und dann sind sie am Ende so, wie sie sind.

Sie schreiben ja aus der Ich-Perspektive, aber ansonsten beschreiben sie im Buch fast ausschließlich Frauenfiguren genauer, auch die Mutter des Protagonisten. Schreiben Sie lieber über Frauen als über Männer?

Ja, ich schreibe lieber über Frauen als über Männer. Aber es gibt auch Männer, in die ich mich literarisch verlieben kann, wie zum Beispiel jeden einzelnen Kellner in der Brasserie Lipp. Die verehre ich ,in ihrem Wesen und in ihrer Art, jeder Einzelne ist einfach so ein Character. Wobei man das zum Beispiel im Borchardt in Berlin auch beobachten kann, aber nicht so extrem wie in Paris.

Das ist ja oft großes Theater in diesen ehrwürdigen Institutionen …

In Wien würde ich das auch sagen. Diese Unfreundlichkeit ist wie aus einem schlechten Theater. Aber in Paris ist es gar nicht so sehr Theater, die machen da einfach ihren Job. Und lieben ihn. Das ist ja auch wie eine uniformierte Armee, die in der Liebe zum Detail den guten Umgang verteidigt.

Warum eigentlich keine Wien-Episode?

Das ist eine gute Frage. Wien würde natürlich total in das Buch passen, aber ich war in den letzten zwei Jahren wenig in Wien. Hoffen wir einmal, dass mein Aufenthalt zu meiner Lesung am 2. November so schön sein wird, dass er mich dazu inspiriert, das nächste Buch zu schreiben. Es fängt dann wahrscheinlich mit einer Ohrfeige vom Kellner im Café Sperl an. (lacht)

Kommentare