Oh wie schön ist die Wachau - in der Landesgalerie

Kunstgeschichte und Tourismus sind seit jeher kommunizierende Gefäße. Spätestens ab dem 18. Jahrhundert veranlassten antike Ruinen, später auch Museen und Biennalen ein elitäres Publikum dazu, sich auf „Grand Tour“ zu begeben und dabei auch Kunstmarkterzeugnisse – in Form von Stadtansichten, Landschaftsbildern und „landestypischen“ Szenerien – einzusammeln. Ganze Kunstgattungen fanden so ihre Wirtschaftsgrundlage.

Doch auch das, was wir Natur- oder Aktiv-Urlaub nennen, ist wesentlich durch künstlerische Bilder vorgeformt. Mit dem Effekt, dass wir heute auf Berge steigen und Täler durchwandern, um uns selbst in bereits hundertfach reproduzierte Panoramen einzufügen.

Malerisch

Dass die Landesgalerie Niederösterreich in Krems, die sich nicht zufällig am Eingang der „malerischen“ Wachau positioniert hat, seit 1. Juli mit einer großen Ausstellung von Bildern dieses Landstrichs aufwartet, hat nun weniger mit dem coronabedingten Zustrom an Heimaturlaubenden zu tun als damit, dass sich die Ernennung der Wachau zum UNESCO-Weltkulturerbe heuer zum 20. Mal jährt.

Die Frage, durch welche Filter eine Landschaft rinnen muss, um „Kulturerbe“ zu werden, scheint da angebracht. Die mit Wachau-Bildern überreich ausgestattete Kunstsammlung des Landes ergänzt sich dabei gut mit dem Werk des Fotokünstlers Michael Goldgruber, der in einer zweiten Schau einen kritischen und poetischen Blick auf andere Landschaften Niederösterreichs wirft.

Die „Entdeckung“ der Wachau setzt in dem von Kurator Wolfgang Krug gestalteten Parcours – der während der langen Laufzeit bis 6.3. 2022 mehrfach variiert wird – 1837 ein: Ab da legten Dampfschiffe der Linie Wien-Linz in Melk und Stein an. Landschaftsmaler brachten den Sehnsuchtsort in die Wohnzimmer der Stadt, durch die Bahnverbindung Wien-Krems sprang der Tourismus in den 1870er Jahren dann richtig an. Wachau-Motive waren am Markt beliebt, Kurator Krug hebt die Schule von Eduard Peithner von Lichtenfels (1833 – 1913) besonders hervor.

Nostalgie & Avantgarde

Auch modernere Maler wie Josef Dobrowsky, Otto Rudolf Schatz oder Anton Faistauer zog es, durchaus auch aus kommerziellen Motiven, in die Wachau. Doch anders als etwa in Frankreich, wo sich die Entwicklung des Impressionismus entlang der Badeorte der Normandie oder der Ausflugsziele an der Seine verfolgen lässt, wird man die Wachau schwerlich als Hort der Avantgarde verkaufen können. Der in der Schau besonders präsente Maximilian Suppantschitsch (1865 –1953) versuchte in seinen Zeichnungen eher, nostalgisch das Verschwinden der alten Orte festzuhalten, was immerhin dem Denkmalschutz Auftrieb gab. Spätere Wachau-Maler ließen sich ganz für den Tourismus und teilweise – wie am Ende der Schau gezeigt wird – auch für NS-Propaganda einspannen.

Die Einsicht, dass der malerische Blick auf die Landschaft nie unschuldig ist, liegt auch dem Werk des Steirers Michael Goldgruber (*1965) zugrunde. Interessanterweise nimmt auch er Anleihen im 19. Jahrhundert und stellt der Schau ein Zitat des fotografierenden Gletscherforschers Friedrich Simony von 1876 voran: Dieser war überzeugt, „dass der Boden, welcher uns umgibt, seine Geschichte in seinem Antlitz verzeichnet enthält“.

Mehrfach-Perspektive

Goldgruber sucht die Spuren der Geschichte aber nicht in der Geologie, sondern in Zäunen, Liftstützen und anderen Zivilisationsspuren, die er subtil in seine Fotos integriert.

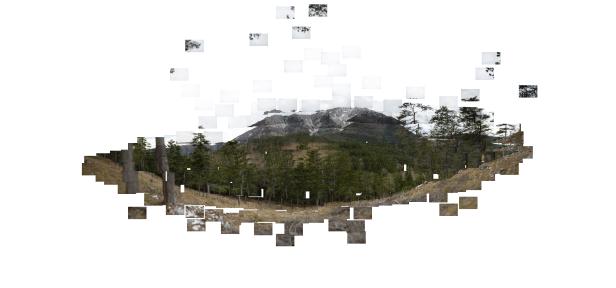

Das malerische Landschaftsbild raut Goldgruber mit verschiedenen Methoden auf: So prangt, analog zu einem Wachau-Panorama von Anton Hlavacek im Stockwerk darunter, ein riesiges Bild der Ötschergräben in der Schau. Es entpuppt sich rasch als Ansammlung von Einzelfotos, die nicht recht zusammenpassen, den zentralen Betrachterstandpunkt verweigern. Abseits der Idealansichten gilt es hier, Natur und Kultur wie in einem Facettenauge zusammenzusehen. Die ästhetische Kraft der Bilder leidet darunter nicht.

Kommentare