Mozart, ein arischer Deutscher? „Das passt ja gar nicht“

1949 – der Krieg war ziemlich genau vier Jahre Geschichte – überlegte die Stiftung Mozarteum ihre höchste Auszeichnung, Die Goldene Mozart-Medaille, an einen deutsch-amerikanischen Musikwissenschafter zu vergeben. So wollte man die wissenschaftliche Arbeit von Alfred Einstein rund um Mozart würdigen. Auch die Wiederaufnahme der internationalen Beziehungen hatte man im Blick. Die Reaktion des Juden Einstein, der 1939 ins US-Exil gezwungen worden war: Er wolle keine Auszeichnung von Leuten, die zwischen 1938 und 1945 nicht an ihn gedacht hätten. In Salzburg gäbe es niemanden, „der in der Lage wäre, mich zu ehren“.

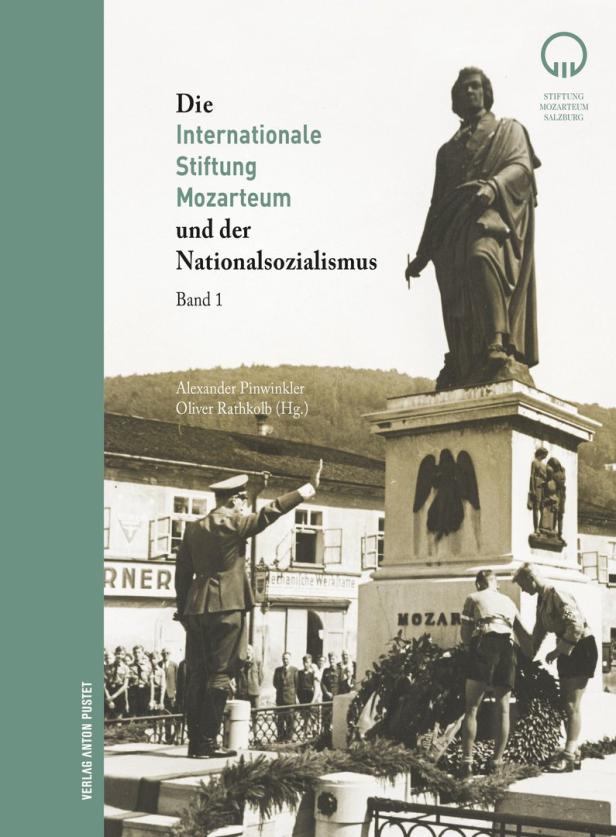

So steht es im neuen Buch Die Internationale Stiftung Mozarteum und der Nationalsozialismus, das dieser Tage erscheint. Fokus der Untersuchung: Die 1930er-Jahre und das Verhalten der Akteure nach der Machtergreifung Hitlers. Der beteiligte Historiker Oliver Rathkolb weiß mehr.

KURIER: Herr Professor, waren im Mozarteum Nazis zugange und was hat sich abgespielt?

Oliver Rathkolb: Besonders in der Auseinandersetzung zwischen Hitler- und Dollfußregime merkt man, dass zentrale Akteure des Mozarteums beginnen, sich im vorauseilenden Gehorsam anzubiedern. So wurde es im Rahmen der 1.000-Mark-Sperre, einer Boykottaktion der NS-Regierung, für deutsche Touristen unmöglich, nach Österreich zu kommen, weil sie 1.000 Mark zahlen mussten. Da versuchte man die Sommerkurse des Mozarteums umzucodieren. Man argumentierte: Da wird vor einem internationalen Publikum der deutsche Charakter Mozarts forciert. Das erklärt auch den raschen Übergang nach dem Anschluss.

Bald versuchte man auch, an Geld aus Hitlers Privatschatulle zu kommen, um eine neue Gesamtausgabe von Mozarts Werken finanzieren zu können. Angeblich handelte es sich um ein NS-Prestigeprojekt im Führer-Auftrag, tatsächlich war die Gesamtausgabe aber von der Stiftung Mozarteum angeregt worden. Wie kam das?

Ja, Hitler war ja mehrfacher Millionär. Und im Jahr 1941 – dem Mozart-Jubiläumsjahr – lobbyierte man besonders geschickt. Allen voran der Präsident des Mozarteum von 1938 bis 1945, Albert Reitter, ein Rechtsanwalt aus eigentlich bürgerlich-liberalen Kreisen. Schon vor dem Anschluss etablierte er sich als Verbindungsmann zu den illegalen Nationalsozialisten mit guten Verbindungen nach Berlin. Er war die Schlüsselfigur. Sofort wurde das Führerprinzip im Verein eingeführt, ein Arier-Paragraf wurde durchgezogen, Juden und Jüdinnen ausgeschlossen. Das Mozarteum blieb Teil der nationalsozialistischen Kulturpropaganda. Reitter wurde mit hohen politischen Positionen belohnt. Nach 1945 wurde der Mythos aufgebaut, er habe das Mozarteum gerettet. Diesen Mythos zu entkräften war eine der Aufgaben dieses Bandes. Die Gesamtausgabe scheiterte kläglich.

Aber Geld ist geflossen?

Ja, Geld ist geflossen. Es handelte sich um eine großzügige Zuwendung aus der Kanzlei des Führers. Wobei Hitler sich nach 1941 und 1942 – das geht aus den Goebbels-Tagebüchern hervor – immer weniger für kulturelle Aktivitäten interessierte.

In der NS-Zeit wurde Mozart gnadenlos zum arischen Helden umgedeutet. So spielten Mozartfilme eine bedeutende Rolle. Was noch?

Die deutschnationale Sicht auf Mozart begann schon im 19. Jahrhundert. Dass er Teil eines vielschichtigen, internationalen Musikbetriebes in Europa war, wurde damals genauso verschwiegen, wie, dass er Freimaurer war. Mozart fühlte sich der Aufklärung verbunden, die natürlich grenzüberschreitend war. Das ist es, wo man hinmuss – nicht diese Reduktion auf Ur-Salzburger oder Ur-Österreicher, schon gar nicht auf arischer Deutscher. Das passt ja gar nicht. Die Nazis hatten also viel zu tun, um zu einer für sie passenden Konstruktion zu kommen. Mozart wird all seiner internationalen Einflüsse entkleidet und bleibt als deutsches Urgenie übrig. Hitler selbst erklärt bei einer Rede in den späten 1930ern, dass auch die Zauberflöte natürlich ein deutsches Werk sei, und arisiert Mozart. Bei allen Inszenierungen wurden die freimaurerischen Elemente geschickt durch Bühnenbild und Umdeutung als Märchen verändert.

Übrigens: Auch die Zweite Republik entkleidete Mozart seiner internationalen Dimension und inszenierte ihn als Kleinösterreicher. Er ist einer der zentralen Nachkriegsheroen der Kulturpolitik. Dabei hatte das Mozarteum in den 1920er-Jahren gute Ansätze, ein internationales Mozartbild betreffend. Das ist in der NS-Zeit völlig eingebrochen.

Seit mittlerweile 20 Jahren gehört es zum guten Ton, dass Firmen und Institutionen die eigene NS-Vergangenheit aufarbeiten. Das Mozarteum hat sich damit viel Zeit gelassen. Warum?

Ich glaube, es ist eine Generationsfrage. Jüngere Akteure sind nun Entscheidungsträger. Es gibt seit vielen Jahren gute Erfahrungen mit Provenienzforschung. Auch in der eigenen Bibliothek. Heute weiß man, dass das Mozarteum bei der Auflösung kirchlicher Sammlungen zugelangt hat. Nach 1945 wurde ein Teil restituiert, wobei immer wieder Bücher und Handschriften aufgetaucht sind, die restituiert werden müssen. Da noch einmal genau hinzuschauen, ist auch Teil dieses Projekt gewesen.

1880 gegründet, sieht sich der Verein Stiftung Mozarteum als weltweit führende Institution zur Bewahrung des kulturellen Erbes Mozarts.

Das Buch: Ziel des aktuellen Sammelbandes eines Autorenkollektivs, darunter der Historiker Oliver Rathkolb, war es, die lange Geschichte der kulturellen Unterwanderung des Mozarteums durch Nationalsozialisten zu rekonstruieren. Inklusive Gründungsgeschichte und dem Geniekult, der in Salzburg um Mozart etabliert wurde.

Pinwinkler, Rathkolb: „Die Internationale Stiftung Mozarteum und der Nationalsozialismus“. Verlag Pustet 45 €. Erscheint Anfang März

Kommentare