Mönche in einer Himalaja-Höhle

Der Ransmayr darf das. Bei ihm wird es zum Ereignis, wenn er 70 Mal hintereinander zu erzählen anhebt, ich sah, ich sah, ich sah – gebetsmühlenartig, und die Anfangssätze (die man bei einem anderen Schriftsteller gelangweilt abbeuteln würde) heißen dann:

"Ich sah ein offenes Grab im Schatten einer turmhohen Araukarie" und "Ich sah das dunkle, schweißnasse Gesicht des Fischers Ho Doeun in einer gewittrigen Novembernacht in Phnom Penh" und "Ich sah den weinenden Sohn des Gärtners auf der Freitreppe eines Herrenhauses in der irischen Grafschaft Cork ..." Bei Christoph Ransmayr wächst daraus – wie aus einem dreidimensionalen Atlas – unsere Welt mitsamt ihrem Leben. Zum Beispiel am Kunming See im Nordwesten von Peking: Ein Chinese schreibt mit Wasser und einem Stock ein Gedicht aus der Tang-Zeit auf die Steine, gleich verblasst die Schrift, gleich ist sie verschwunden, und er schreibt schon das nächste. Und unsere Welt mitsamt dem Sterben, vor allem mit dem Sterben. Zum Beispiel auf der Osterinsel im Pazifik: Die Rapa Nui haben sich so stark auf ihre Steinkolosse konzentriert (also auf Macht und Symbole), dass sie ihre Palmenwälder rodeten und den Fischbestand ausrotteten und sich nicht um ihre Gärten und Felder kümmerten – bis sie hungrig übereinander herfielen, einander töteten, einander aßen. Scheinbar nebenbei entsteht aus den 70 Essenzen, aus diesen Riechfläschchen, die lange Erzählung eines Reisenden, der nach 400 Seiten angekommen ist. In einer Höhle im Himalaja, mit singenden Mönchen Frierend. Summend. Der Weitgereiste schläft ein, im Wissen, dass er Ohren hat zum Zuhören und eine Stimme zum Weitergeben. Das genügt ihm. Das genügt, um sich nicht einsam und verlassen fühlen zu müssen.

Neugier

Christoph Ransmayr ist ein ängstlicher Mensch. Aber noch stärker ist seine Neugier. Die trieb ihn immer hinaus in die Fremde, und die Fremde trieb ihn tiefer in sich selbst hinein.

Er ist ein Gehender (und durchs Gehen Denkender) wie Handke: "Zum Fußweg gehört schließlich auch der langsame, allmähliche Wechsel der Perspektive, das Innehalten und Betrachten, erst dadurch kann so etwas wie ein vielschichtiges Bild der Welt entstehen und sich Material ansammeln für Geschichten, Erzählungen." Er ist ein Sehender. Er wandert 1980 zum Stausee San Sebastián im bolivianischen Hochland. Diktator Meza ist blutig an die Macht gekommen. Er sieht eine Militärmaschine im Tiefflug. Seine Begleiterin, eine italienische Ärztin, ballt wütend die Faust, sie schreit: No pasarán! (Sie werden nicht durchkommen!)

Da wird das Feuer aus dem Jagdflugzeug eröffnet. Ransmayr wirft sich ins Gras – und beobachtet einen smaragdgrünen Käfer, der sich erhebt, aufschwirrt ... gleichgültig gegen alles. Oder 1997 in San Diego, als der Komet Hale-Bopp mit freiem Auge zu sehen war, was nächstes Mal erst im Jahr 4535 zu erleben sein wird: Da hat er trotzdem Augen für den Kellner eines Straßencafés, der stürzt mit Wein, Kaffe, Fruchtsäften.

... und auf der verschneiten Chinesischen Mauer begegnet er einem Waliser, der Vogelstimmen auf Band aufzeichnet. Immerhin hat er heute eine Asiatische Kurzzehenlerche gehört.

Gemeinsam stellt man sich vor: Eine Mauer nur aus Reviergesängen, aus unüberwindlichen Melodien, an der jede Angreifer und Eindringling abprallt. Ransmayrs "Atlas eines ängstlichen Mannes"erscheint am kommenden Donnerstag. Das Buch ist einfacher zu lesen als "Die letzte Welt" und "Morbus Kitahara" und "Der fliegende Berg". Aber der Weg ist wieder sehr eigen. Wahrscheinlich könnte der gebürtige Welser, 58 ist er heuer geworden, auch bloß ums Eck gehen, um etwas zu lernen, dann zu erkennen und dann um erzählend aus dem Kleinsten das große Ganze zu zeigen.

Dass er es an Schauplätzen tut, die oft an exotischen Orten am Meer, manchmal sogar im Sternenhimmel liegen, ist ein Bonus, den man dankend annimmt.

KURIER-Wertung: ***** von *****

Carlos Ruiz Zafón - "Der Gefangene des Himmels"

Sensationell: Barcelona ist dieses Mal nicht deshalb düster, weil ständig geschrieben wird, dass es schwarz ist in der Stadt. Auch ziehen kaum dunkle Wolken durchs Buch, und kein Regentropfen fällt wie ein Geschoß auf den Weg der Helden.

Carlos Ruiz Zafón hat sich im dritten von geplanten vier Teilen zurückgehalten. Vielleicht, weil die Kritik böser wurde. Auch im KURIER stand: Der Autor verwendet einen ganzen Drogeriemarkt zum Einseifen. Es fing 2003 mit "Der Schatten des Windes an". Eine Freude. Damals bettelte man geradezu, von dem Roman, der während der Franco-Diktatur spielt, verführt zu werden. Es war der Moment, als Buchhändler Sempere seinem Sohn Daniel den geheimen "Friedhof der Vergessenen Bücher" zeigte. Daniel soll ein Buch, das hier im Labyrinth ruht und das niemand mehr braucht, adoptieren. Er nimmt den Roman eines gewissen Julian Carax. Oder nimmt der Roman ihn? Sehr plakativ. Aber unterhaltsam. 2008 enttäuschte die Fortsetzung "Das Spiel des Engels". Die Vorgeschichte, Barcelona 1910 bis 1930. Ein Durcheinander mit einem Schriftsteller, der an einem Gehirntumor leidet, aber vom Teufel geheilt wird. Brrr.

Jetzt "Der Gefangene des Himmels". Klarer, wenig verwurstelt, und plötzlich erkennt man: Zafón kann witzig schreiben. Diesmal lässt er den Gehilfen der Buchhandlung Sempere, Fermín, die erste Geige spielen: 1957, wenn ihm ein Unbekannten "Der Graf von Monte Christo" schenkt – kleine Erinnerung an jene Zeit ab 1939, als Fermín politischer Gefangener im Kastell war. In einem Leichensack konnte er damals flüchten. Der Kerker bietet starke, stinkende Szenen. Zafón ist am besten, wenn er sich eng an Alexandre Dumas’ altes Abenteuer schmiegt. Notwendig ist es nicht, die vorangegangenen Bücher zu kennen. Für den abschließenden vierten Roman, der auch in Spanien noch nicht erschienen ist, wird man diesen dritten allerdings brauchen: Eben erfuhr der junge Buchhändler Daniel Sempere, dass seine schöne Mutter vergiftet wurde.

KURIER-Wertung: **** von *****

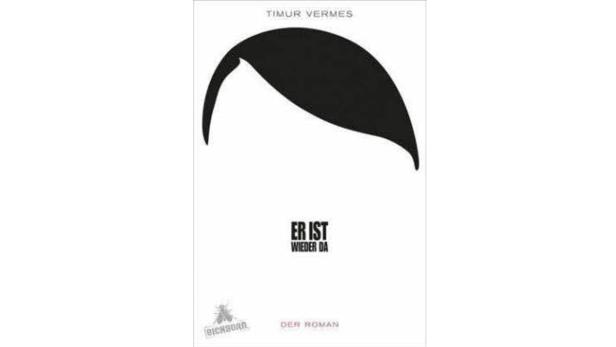

Timur Vermes – "Er ist wieder da"

"Er ist wieder da": Mit spitzen Fingern greift man den Roman an. Denn gemeint ist Hitler. Hitler wacht orientierungslos in einem Berliner Hinterhof auf und ruft um Hilfe: "Wo ist Bormann? Bormann!" "Wie siehta’n aus?" "Wie ein Reichsleiter, zum Donnerwetter!" Er wird für einen Schauspieler gehalten und will seine stinkende Uniform waschen lassen. Er sieht ein Schild: "Blitzreigung’s-Service Ylmaz". Das kommt für ihn etwas unerwartet. Man steckt Hitler in Jeans und stellt ihn auf die TV-Bühne einer Comedy-Show. Dort wettert er und hat bald Fans. Hitler erzählt selbst. Ein gefährliches Terrain. Wie kann der Autor die Hetzreden einbremsen? Einmal muss Hitler kurz ins Spital. Eine Krankenschwester tritt an sein Bett: "Ich wollte nach dem Rechten sehen."

"Däm gäht’s goot!" Man ertappt sich beim laut Vorlesen in diesem erschreckenden Ton – und geniert sich sofort dafür; aber gleichzeitig verliert die Satire des deutschen Journalisten Timur Vermes (der Geschichte studiert hat) den Witz. Denn Hitler stellt sich gut auf die neue Welt mit YouTube und Handy ein. Hat man ihm diesmal etwas entgegenzusetzen? Timur Vermes hat erreicht, was er wollte: Es wird kalt beim Lesen. Es wird braun im Leben. Man misstraut den Menschen.

KURIER-Wertung: **** von *****

Kommentare