Leopold Museum: Mit Wittgenstein an den Grenzen der Bilderwelt

„Aber ist ein verschwommener Begriff überhaupt ein Begriff? Ist eine unscharfe Fotografie überhaupt ein Bild eines Menschen? Ja, kann man ein unscharfes Bild immer mit Vorteil durch ein scharfes ersetzen? Ist das unscharfe nicht oft gerade das, was wir brauchen?“

Allein über diese Notiz in Ludwig Wittgensteins „Philosophischen Untersuchungen“ lässt sich endlos nachdenken. Im Auftaktsaal der Ausstellung, die das Leopold Museum im 70. Todesjahr des Philosophen eingerichtet hat, können Besucherinnen und Besucher das unter besonderen Bedingungen tun: Man steht dort vor einem Schaukasten mit der Original-Handschrift und wird von riesenhaft reproduzierten Gesichtern angestarrt.

Einige der Bilder, die die Vitrine säumen, sind unscharf. Beim US-Künstler Trevor Paglen sieht man sich einem digitalen Konstrukt gegenüber, für das Gesichtserkennungs-Algorithmen die Charakteristika eines speziellen Gesichts aus zahllosen Porträts herausfilterten – das Bild bezeichnet einen Menschen, der so nie fotografiert wurde. Aus dem nächsten Saal blitzen die Bilder von Gillian Wearing hervor: Sie stellte ihr Familienalbum nach und verkleidete sich mit lebensecht wirkenden Masken als ihre eigene Mutter, ihr Vater oder ihr jüngeres Selbst.

Begriffe und Bilder

Sind es „Bilder von Menschen“, die wir da sehen? Oder sind es eher Annäherungen an bereits existierende Vorstellungen? Und bilden analoge Fotos und Digitalbilder überhaupt etwas anderes ab als ihre eigenen technischen Prozesse?

Freunde der Theorie bekommen im Leopold Museum so einiges zu kiefeln – allerdings sei die Schau kein Philosophieseminar, wie das Kuratorenduo Verena Gamper und Gregor Schmoll bekräftigt. Auch Wittgenstein-Expertise sei nicht zwingend nötig: Der Zugang soll über Bilder funktionieren, das Motto „Denk nicht, sondern schau“ – ursprünglich eine Aufforderung Wittgensteins an seine Schwester, Ähnlichkeiten und Verwandtschaften bei Spielen zu entdecken – sei auch im Museum angebracht.

#Wittgensteinstagram

Tatsächlich gibt es sehr viel zu schauen (und auch zu denken), denn die Ausstellung fährt auf zwei Gleisen: Archivalien aus dem Wittgenstein-Nachlass in Cambridge, ergänzt mit Fotos aus Wiener Beständen, bilden dabei das Rückgrat, das einen Körper zeitgenössischer Kunst stützt.

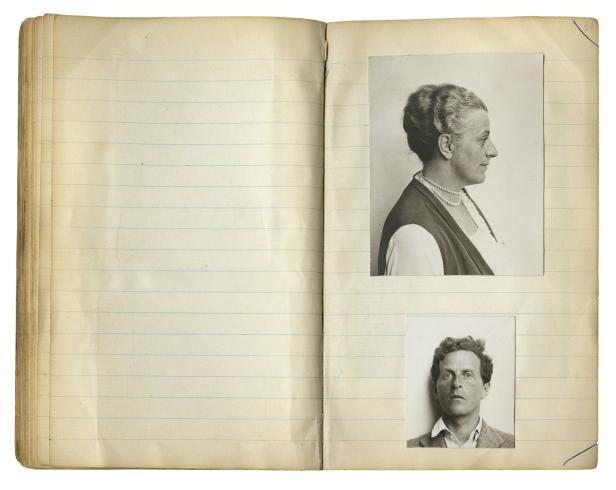

Ein vom Philosophen selbst angelegtes Fotoalbum ist Kernstück der historischen „Ausstellung in der Ausstellung“, dazu kommen Familienaufnahmen und Schnappschüsse, die Wittgenstein teils gesammelt, teils selbst angefertigt hatte. Sie verdeutlichen zunächst den Platz, den die Fotografie im fortschrittlichen Wiener Bürgertum um 1900 einnahm: Der Fotograf Moriz Nähr, von dem auch die bekanntesten Fotos von Klimt und Mahler stammen, war häufiger Auftragnehmer der Wittgenstein-Familie, die zu den größten Mäzenen der Wiener Moderne zählte.

Damals neue fotografische Formen – etwa die vom Kriminalisten Alphonse Bertillon etablierte Dualität von Frontal- und Profilfotos oder die Überlagerungen mehrerer Bilder, mit deren Hilfe der Forscher Francis Galton physiognomischen Gemeinsamkeiten nachspüren wollte – fanden Eingang in Wittgensteins Denken. Eine Fototheorie verfasste er aber nie.

Die Akribie, mit der das Kuratorenteam das Fotografische im Werk des Philosophen sammelte, nötigt Respekt ab. Und die Brückenschläge zur Kunst sind präzise gesetzt: Nicht nur beim Thema der Unschärfe, auch bei Experimenten mit „banalen“ Formen wie Automatenfotos, der Sortierung in Alben, der seriellen Anordnung etc. gibt es bei Wittgenstein und Kunstschaffenden parallele Bemühungen, die Möglichkeiten und Grenzen der Fotografie zu erfassen.

Vom Publikum verlangt die Menge und Dichte des Materials viele Sprünge und Perspektivwechsel – etwas Überforderung sollte man also einplanen. Der Gehalt der Schau rechtfertigt jedenfalls mehrere Besuche. Bis 6. 3. ’22

Kommentare