Landesgalerie Niederösterreich: „Ein internationaler Kracher“

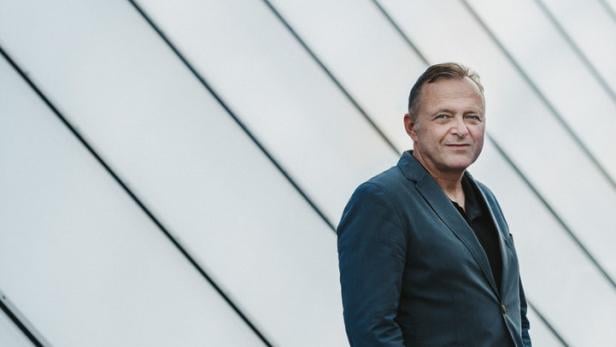

Direktor Christian Bauer: „Wir sind mit allen Kennzahlen weit über Plan“

Am 25. Mai wurde die Landesgalerie Niederösterreich, errichtet um 35 Millionen Euro, mit viel Pomp und fünf Ausstellungen eröffnet. Der Solitär des Architekturbüros marte.marte, der als „Scharnier“ zwischen Krems und Stein fungieren soll, gefällt aber nicht jedem. Im Gespräch kontert Direktor Christian Bauer (55) auf Kritik.

KURIER: Welche Bilanz vermögen Sie nach knapp drei Monaten zu ziehen?

Christian Bauer: Die Reaktionen sind sehr positiv. Und wir mussten zum Glück nie hören, was für mich schmerzend gewesen wäre. Zum Beispiel, dass man das, was man hier sieht, woanders auch oder sogar noch besser sehen könnte – etwa in Wien. Oder dass das Angebot langweilig wäre. Der Publikumszuspruch ist stärker als erwartet, demnächst werden wir die 50.000er-Marke übertreffen. Wir sind mit allen Kennzahlen weit über Plan. Daher ist auch unser Gastronom glücklich. Der Schanigarten ist, wie Sie sehen, den ganzen Tag über gut besucht.

Schränkt das Konzept, in jedem Stockwerk eine abgeschlossene Ausstellung anzubieten, nicht ein wenig ein?

Ich habe noch keinen Hinweis, dass es einen Veränderungsbedarf geben könnte. Nein, das hat sich bewährt. Wir bieten insgesamt drei Themen an – und zwei davon, der Mensch und die Landschaft, entfalten sich in jeweils zwei Stockwerken: Die Personale Renate Bertlmann wächst als Einzelposition zur Selbstdarstellung quasi aus der Ausstellung „Ich bin alles zugleich“ heraus – und die Fotografien von Heinz Cibulka sind mit der Landschaftspräsentation „Sehnsuchtsräume“ verklammert.

Man stößt in den Ausstellungen immer wieder auf großartige Leihgaben der Sammlung Ploil. Die Bestände des Landes scheinen nicht so toll zu sein.

In den Landessammlungen haben wir zumindest vier Mega-Bilder von Egon Schiele, darunter das Gemälde „Zerfallene Mühle“, das der Künstler selbst als seine beste Landschaft bezeichnet hat. Aber was ich nicht bestreiten möchte: Dass die Sammlung Ploil eine ungeheure Bereicherung ist. Das war ja von Anfang an das Konzept: Die Bestände mit Privatsammlungen zu ergänzen beziehungsweise in einen Dialog zu bringen. Dadurch ergibt sich eine Aufwertung, ganz klar.

Gedrehter Kubus mit vielen schrägen Flächen: die Landesgalerie Niederösterreich als "Scharnier" zwischen Krems und Stein

Manche Medien äußerten sich recht kritisch über die nicht sehr zweckdienliche Architektur. Denn der Kubus hat aufgrund der Drehung viele schräge Wände.

Uns war die enorme Herausforderung bereits bei der Jurysitzung bewusst. Wir wussten daher von Anfang an, dass die oberste Ebene, das dritte Obergeschoß, aufgrund der Enge sehr schwer zu bespielen ist. Aber wir wussten auch, dass die Vorteile insgesamt überwiegen.

Ihr Konzept sah vor, dass die Drehung im Inneren spürbar sein sollte. Aber um Hängefläche zu schaffen, ließen Sie viele Stellwände einbauen. Die Inszenierung riecht nach Kompromiss.

Wenn man einen neuen Weg wählt, dann ist es klar, dass Menschen, die auf dem Traditionellen bestehen, enttäuscht sind. Sie verlangen eben einen „white cube“. Wir haben dafür andere Möglichkeiten. Es gibt zum Beispiel keine vorgegebene Raumabfolge. Aufgrund der vier Zugänge in jedem Stock, der beiden Stiegenhäuser und der zwei Liftanlagen, können sich die Besucher selbstbestimmt ihren individuellen Parcours zusammenstellen. Man gelangt von einem Ausstellungsaspekt zum nächsten, ist bei der Wahl frei. Daher erlebt jeder die Ausstellung anders und mit anderen Schwerpunkten.

Außer im großzügig dimensionierten Kellergeschoß …

Genau. Dort gibt es traditionelle Räume. Wir haben als erste Ausstellung die ehemalige, nun in alle Welt verstreute Sammlung Franz Hauer rekonstruiert. Sie ist ein internationaler Kracher mit unglaublichen Leihgaben, darunter Werke von Schiele, die fast nie verliehen werden.

Aufgrund der Stellwände vor den Schrägen entstehen sonderbare Zwickel. Die „Löcher“ werden nun mit Skulpturen – zum Beispiel von Markus Schinwald – gefüllt.

Genau das wurde aber gelobt. Weil es eine spannende Inszenierung ist.

Architektonisches Highlight der Landesgalerie Niederösterreich: das quadratische Stiegenhaus, wie von M.C. Escher konstruiert

Der architektonische Höhepunkt ist das Stiegenhaus, das an M.C. Escher erinnert. Die Terrasse hingegen enttäuscht: Man sieht zwar über die Donau, aber Göttweig ist zu weit weg – und der Kreisverkehr viel zu dominant. Wenn man die reizvolle Dachlandschaft von Stein sehen will, muss man in die Knie gehen. Ist die Prioritätensetzung nicht falsch?

Na ja, Göttweig ist schon eine Ikone des Gegenübers. Das Auge sucht das Stift in der Ferne. Es stimmt, es gab auch den Wunsch, die Altstadt von Stein einzufangen. Dass der Ausblick ein bisserl tief liegt: Das ist richtig – und nicht wirklich kommod. Mit dem Stiegenhaus musste ich mich erst anfreunden, weil es nicht offen ist. Aber ich gebe Ihnen recht: Es setzt die Ideen des Manierismus mit den zwei ineinander verwobenen Stiegen fort und ist großartig.

Von der Terrasse der Landesgalerie fällt der Blick auf den Kreisverkehr (und Göttweig in der Ferne).

Ein letzter Kritikpunkt: Die Kunstwerke sind zum Teil schlecht ausgeleuchtet, die Notausgangsschilder werfen Schatten auf die Wände. Bei Ihrem früheren Chef Klaus Albrecht Schröder, dem Direktor der Albertina, würde es so etwas nicht geben.

Die Dominanz der Lichtregie mit Filtern und Farbe ist in der Albertina enorm. Schröder macht sozusagen perfektes Hollywood-Kino. Das will ich ganz bewusst nicht. Ich mag eine solche Theatralik nicht, das ist nicht mein Weg. Für einen niederschwelligen, unkomplizierten Umgang mit Kunst wie hier braucht es das auch nicht.

Kommentare