Kurt Girk: "Huacht's zua"

Als ich Kurt Girk zum ersten Mal sah, war er gedämpfter Stimmung. Zwar sang er mit seiner unverkennbaren Stimme ewige Wiener Worte, beschwor den "Zauber der Vorstadt" und stellte die berechtigte Frage: "Wo bleibt die alte Zeit, die Weaner G’müatlichkeit". Sein Vortrag war geradeheraus, natürlich, ein wenig heiser vielleicht. Aber das Kratzen und das ungebremste Vibrato rauten die picksüßen Melodien wohltuend auf und streiften das Klebrige ab, das dem Wienerlied manchmal anhaftet, und das Zucken um Girks Mundwinkeln bezeugte die leise Selbstironie, die seine Auftritte immer moderiert, und die in einem ausgewogenen Verhältnis zum Pathos des Küssens, Trinkens und Sterbens steht, den bevorzugten Themen der Wienerliedliteratur. Es lag nicht an den Themen der Lieder, dass Girks Stimmung im Keller war.

Diesmal hatte der Gevatter den Girk Kurt selbst an der Angel

Er war seit Jahrzehnten gewohnt, schöne Zeiten zu beschwören, die es nicht mehr gibt, weil das Wienerlied den Grundverdacht formuliert, dass es niemals so gut gewesen sein kann wie früher. Auch der schwarze Bruder aus der Vorstadt, als welcher der Tod hin und wieder auftritt, ist ein Verbündeter des Wiener Gemüts und als solcher nicht unbedingt ein Stimmungskiller. Nur: Diesmal hatte der Gevatter den Girk Kurt selbst an der Angel. In der Pause zwischen zwei Liedern, eine lange Zigarette im Mund, eröffnete der Sänger den Anwesenden, dass sie Zeugen eines Schauspiels mit Ablaufdatum seien. Er, Kurt Girk, habe Krebs und werde sich demnächst in die ewigen Jagdgründe verabschieden. Er mache sich da keine Illusionen und nein, er bereue nichts – ich erinnere mich, wie er diesen Satz umhüllt von einer Wolke aus Zigarettenrauch aussprach, ein wenig hustete und etwas schmal gepickt aussah, aber frei von Furcht oder gar Panik.In die etwas betretene Stille dieses Augenblicks nickte Girk seinem Begleiter an der Kontragitarre zu, und die beiden spielten die "Kirschen", dieses wundervolle Liebeslied von Karl Hodina, das Girk ohne expressive Sentimentalität intoniert, um ein Alzerl schneller, als es vielleicht gemeint ist, mit kontrapunktischer Heiterkeit im Vortrag, fast lakonisch. Wenn man liebt, liebt man lächelnd, auch wenn man vielleicht bald den Löffel abgibt.

Es ist bestimmt Zufall, dass sich dieser unvergessliche Moment auf einer Weihnachtsfeier der -Redaktion ereignete. Der Wienerlied-affine – und selbst in hohem Maß text- und vortragssichere – Chefredakteur von damals, Michael Horowitz, hatte Girk und Begleitung eingeladen, damit er der Redaktion eine Lektion in wahrer Wiener Musik erteile; dass es gleich ums Ganze gehen würde, war eigentlich nicht vorgesehen. Wobei: Das Erstaunliche am Wienerlied ist ja gerade, dass es immer ums Ganze geht. Geld, Tod, Liebe, und dass die meisten dieser Lieder mit einem freundlichen Lächeln im Gesicht auftreten, dass sie gekampelt und geschneuzt daherkommen, süß und harmonisch, gschmiert und oft auch ein bisschen weinerlich, kann nicht darüber hinwegtäuschen, dass hinter der Fassade das wahre Leben lauert, das gibt, aber auch nimmt, und das am Ende verlöscht, während die Musi dazu spielt.

Kurt Girk hatte damals, Ende der 90er-Jahre, Lungenkrebs. Wenig später entfernten ihm die Chirurgen bei der Operation einen Lungenflügel, seither gilt, was Wilhelm Busch über den Frosch geschrieben hat, der drei Wochen sehr krank war: "Jetzt raucht er wieder, Gott sei Dank".Ein anderes Mal sah ich Kurt Girk tief in Favoriten. Das "Buchenbeisel" in der Karmarschgasse, wo er alle paar Monate mit seinen Kollegen Rudi Luksch und Gerhard Heger auftritt, zeigte sich mitten in einer Gegend von stark türkischer Prägung als so etwas wie ein Leo für muttersprachliche Wiener.

Zugewandtes Lächeln

Unter tiefhängenden Rauchwolken hockten Menschen, die – wie der Ostbahn sagen würde – den Favorit’n’Blues mit der Muttermilch aufgesogen haben und den drei Hauptdarstellern ein treues, textkundiges Publikum waren. Klar, wenn sich der Kurt an den Tisch setzte, eins A gekleidet, heller Anzug, weißes Hemd, korrekt sitzende Krawatte, die Schuhe so blank geputzt, dass sich das Licht der Luster darin spiegelte, wurde erst einmal sortiert, wer ihn wann und wo zuletzt gesehen hatte, und wer damals mit ihm gemeinsam aufgetreten war. Dabei ist "auftreten" gar nicht das richtige Wort für diese Abende, die oft schon am Nachmittag beginnen, mit einem Tee und einer kleinen Mahlzeit – ich gönnte mir einen gebackenen Emmentaler, zum ersten Mal seit sicher dreißig Jahren; wahrscheinlich auch den letzten für die nächsten dreißig. Die Musiker saßen samt Entourage an ihrem Tisch, begrüßten Bekannte, plauderten ein bisschen, bevor sie schließlich gemeinsam an den nächsten Tisch wanderten, wo Freunde des Wienerlieds zusammenrückten und das Glas hoben: Seavas Rudi. Wie geht’s da, Kuatl, guat schaust aus – und das stimmte: Kurt Girk trägt auch mit inzwischen 86 Jahren sein zugewandtes Lächeln souverän im Gesicht und den Scheitel schneeweiß und zum Schneiden scharf, und wenn er dir beim Auftakt zum nächsten Lied tief in die Augen schaut, siehst du, dass diese Augen schon in jeden Abgrund der Stadt geblickt haben, bei Tag und bei Nacht.Kurt Girk kam 1932 in Ottakring zur Welt, ausgerechnet in der Speckbachergasse, der Karl Hodina in seinem wohl bekanntesten (und auch schmalzigsten) Lied "Herrgott aus Sta" ein Denkmal gesetzt hat:

In Ottakring draußt in an uralten Haus

im Hof in der Speckbachergass’n

is’ g’lahnt ganz verstaubt

seiner Zierde beraubt

a Herrgott aus Sta’n ganz verlass’n …

Kurt wuchs nicht zwischen den Zuckerln auf. Er absolvierte eine Schneiderlehre bei einem Lehrmeister, der bis 1938 Kammerdiener des Startenors Richard Tauber gewesen war. Mit 16 machte er sich selbstständig, besorgte sich Ross und Wagen und begann mit Alteisen und Knochen zu handeln. Die Geschmeidigkeit im Umgang mit Menschen, den Charme, der aus dem richtigen Schmäh zur richtigen Gelegenheit entspringt, lernte der Kurt in Ottakring. Dort nahm er auch die ersten Lektionen in Musik, indem er den Straßensängern zuhörte, die in den Höfen Wienerlieder und Schlager sangen und hofften, dass die Bewohner ihnen aus den Fenstern ein paar Groschen hinunterfallen ließen. Einer dieser Sänger war Kurts Jugendfreund Pepi Schuöcker. Von ihm lernte Kurt zahlreiche Lieder, auf Pepis Vermittlung absolvierte er auch erste Auftritte auf Fretzers Stegreifbühne.

Kurt Girk beim Mankwirt, 1954

Kurt Girk war ein überaus talentierter Sänger, aber sein Talent bestand nicht darin, irgendeinem Operettentenor Konkurrenz zu machen. Er war einin der Wolle gewaschener Natursänger, seine Stimme war deshalb ein so mächtiges Instrument, weil er sie richtig einzusetzen wusste, geradlinig, authentisch, den Liedern, die er vortrug, angemessen und nicht auf Effekte bedacht wie die Knödeltenöre, die ein Lied nur als Leiter zum hohen C betrachten. Klar, auch Girk konnte spektakuläre Partien abliefern. Seine virtuose Interpretation des Schlagers "Mexiko" trug ihm für einige Zeit den Spitznamen "Mexiko-Kurtl" ein. In dieser Zeit lernte Girk in den Musiklokalen der Vorstadt alle Größen des Wienerlieds kennen, die noch heute Legenden sind: die Brüder Matauschek, Franz Schuh, vor allem aber die Dudlerin Maly Nagl, die auf der Landstraßer Hauptstraße eine Trafik hatte. Der Nagl Maly stattete er oft seinen Besuch ab, wenn er mit seinem Partner Heini Griuc nach St. Marx zum Schlachthof hinausfuhr, wo an der fünfzig Meter langen Schank in der Rinderhalle "für die Sautreiber" musiziert wurde, wie Girk seiner Biografin Elke Atzler erzählte, so erfolgreich, "dass die Gage in Schaffeln" hereinschneite.

Kurt Girk mit Rudi Koschelu und Marie-Therese Stickler, 2017

Das Wienerlied kokettierte in den fünfziger und sechziger Jahren, als Kurt Girk zum Platzhirschen aufstieg, noch nicht mit der Hochkultur. Die Revolution des Pop, die Hoch-, Volks- und Gegenkultur durcheinander würfeln würde, stand noch bevor. Das Wienerlied war die Musik der kleinen Leute, ihrer Realitäten und Träume: des so genannten kleinen Glücks. Girk sang für diese kleinen Leute, und er fragte nicht nach ihrem Leumundszeugnis. Er sang für Arbeiter und für Strizzis, er sang in Wirtshäusern, wo in den Hinterzimmern Stoß gespielt wurde, ein Kartenspiel um enorme Einsätze, und er sah abends, wenn er davon sang, dass Wien als leuchtender, strahlender Stern auch dann fortleben wird, wenn die Menschheit vergeht und verdirbt, die Tränen in den Augen der härtesten Kerle, die tagsüber nicht davor zurückschreckten, einem Spieler, der seine Schulden nicht bezahlen konnte, alle Knochen zu brechen. Dass er selbst für ein paar Jahre in den Häfen ging, "auf Luft", wie er beteuert, tat weder seiner Popularität noch seiner Lebensweisheit einen Abbruch. Selbst in der Karlau gab Girk Konzerte für seine Mithäftlinge, und als er wieder nach Wien zurückkehrte, fand er eine kulturelle Landschaft vor, die sich zu verändern begann. Das Wienerlied wurde zum Gegenstand kulturpolitischer Überlegungen und universitärer Forschung. Das Volksliedwerk begann sich um die Szene zu kümmern. Neue Veranstaltungsorte poppten auf. Querverbindungen entstanden. Jazzer wie Karl Hodina oder Blueser wie Roland Neuwirth betraten die Bühne, Festivals wie herz.ton.wien stellten neue Zusammenhänge her, in denen der reaktionäre Nimbus, den das Wienerlied noch hatte, langsam kompostiert wurde.

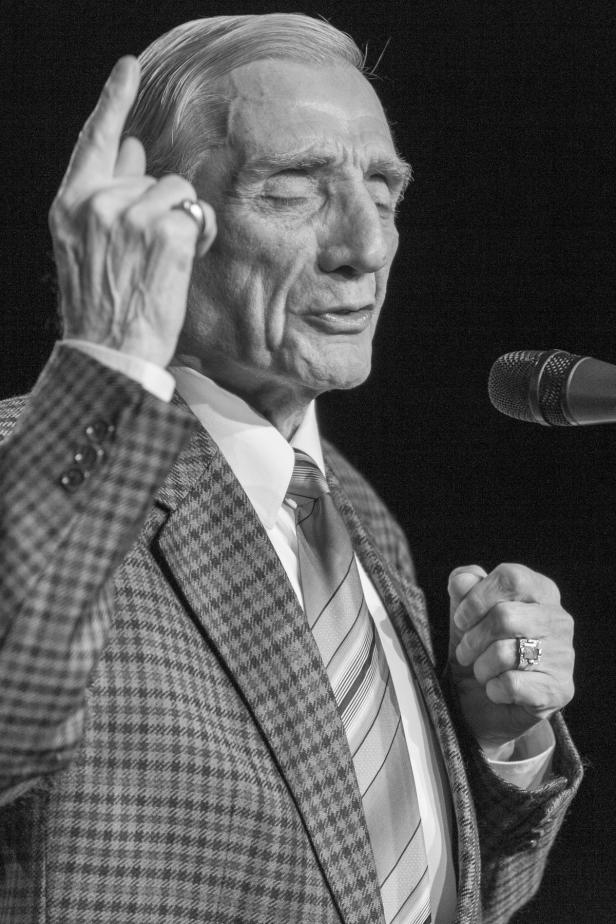

Kurt Girk spielte davon völlig unbeeindruckt weiter, eine Zeitlang im eigenen Lokal, als singender Wirt, später bei Heurigen und in Musiklokalen, vorzugsweise in der "Weinschenke zum G’spritzten", die direkt unter der Vorortelinie liegt, ein paar hundert Meter von der Station "Ottakring" entfernt.Inzwischen heißt der "G’spritzte" "Steirer Alm", aber Kurt Girk tritt hier immer noch auf, regelmäßig begleitet von seinem langjährigen Partner Rudi Koschelu an der Kontragitarre und Burgtheatermusiker Tommy Hojsa an der Quetsche. Auch hier hängen die Schwaden der Zigaretten tief, als ich letzte Woche vorbeischaue, die Hütte ist gewohnt voll. Kurt Girk trägt nachtblauen Anzug und gestreifte Krawatte. Die zeitlose Eleganz, die er verströmt, hat ihn zum "Frank Sinatra von Ottakring" geadelt. Aber Zuschreibungen, egal wie schmeichelhaft, ist Girk längst entwachsen.

Kurt Girk ist nicht wie irgendwer, und sei es Frank Sinatra. Er ist auf höchst beeindruckende, uneitle Weise er selbst. Ihm ist auf geradezu rührende Weise scheißegal, ob er auf einer gepflegten Bühne für kundiges, kultiviertes Publikum auftritt, das ihm beeindruckt an den Lippen hängt, oder ob er wie sein Leben lang im Wirtshaus sitzt und darauf wartet, dass der Koschelu das nächste Lied anstimmt, während am Nebentisch gelacht und nachgeschenkt wird und natürlich getratscht. Sobald er singt, nimmt sein Körper Spannung an, die linke Hand formt sich zur Faust, um anzukündigen, was jetzt passiert: Huacht’s zua.

Es ist ein erstaunlicher, aus der Zeit gefallener Abend in der "Steirer Alm". Er unterscheidet sich von Abenden vor zwanzig Jahren nur dadurch, dass immer wer sein Handy in der Hand hat, um den Kurt, den Rudi und den Tommy zu filmen, was diese mit derselben Selbstverständlichkeit über sich ergehen lassen, wie sie on request, wie man in Ottakring sagt, "Zauber der Vorstadt" anstimmen, dieses unendlich schöne, unendlich kitschige, unendlich wienerische Wienerlied aus der Schrammelzeit, als unter dem Zauber der Vorstadt noch etwas ganz anderes verstanden werden musste als heute.

Zauber der Vorstadt im urålten Wien

Traum meiner Sehnsucht, zu dir ziagts mi hin

Durt wo die Menschen no liab san und guat

und trotz schlechter Zeiten Hamur håm im Bluat.

Kurt lacht, wenn er diese Zeilen singt, vielleicht zum tausendsten, vielleicht zum zehntausendsten Mal, wer weiß das schon, er selbst sicher nicht.

Wichtig ist nur, dass sie stimmen die Zeilen, jetzt, hier, denn nur wenn sie stimmen, wenn der Sänger an sie glaubt, können sie zupacken und wahr sein, für diesen starken, zeitlosen Moment, für dessen Fabrikation das Wienerlied bekanntlich gemacht ist.

Kommentare