Den Beatles fielen bei "Sgt. Pepper" keine Heldinnen ein

„Wir hätten es damals besser wissen sollen. Ich hätte es damals besser wissen sollen. Aber was wusste ich schon? Ich war 24!“

Erst im Jahr 2003, erzählt Jann Haworth, begann sie, genauer über das Cover von „Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band“ nachzudenken. „Und es wurmte mich ziemlich“, sagt die 1942 in Kalifornien geborene Künstlerin, die 1961 zum Studium nach London übersiedelte und sich bald im Herzen der „Swinging Sixties“ wiederfand.

„Die Beatles waren aufgefordert worden, ihre Heroen auszuwählen“, erzählt Haworth im KURIER-Gespräch. „Sie suchten aber keine afroamerikanischen Musiker aus – und sie wählten keine Frauen. Peter Blake, mein damaliger Mann, und ich brachten die Frauen ein, die man auf dem Cover sieht. Sechs davon sind fiktive Charaktere. Es ist also kümmerlich.“

Mutter und Tochter

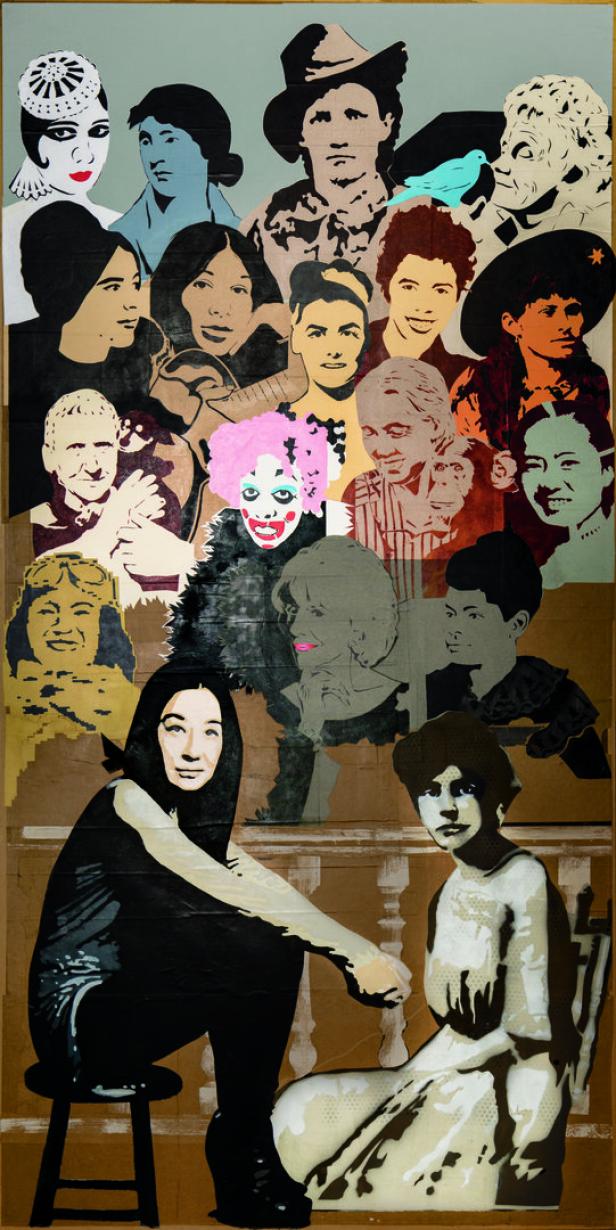

Das Projekt, das Haworth und ihre Tochter, die Collagekünstlerin Liberty Blake, dieser Tage nach Wien führt, sei eine Art „Entschuldigung“ für die Schräglage des ikonischen Albumcovers, das Haworth und Blake bis heute begleitet – ungeachtet der Tatsache, dass das künstlerische Werk der einstigen Eheleute, die sich 1979 scheiden ließen, deutlich vielfältiger ist.

In Wien soll im Rahmen eines Workshops die 25. Tafel von „Work in Progress“ entstehen – einem zusammengesetzten Wandbild, auf dem Porträts von Frauen in einer Weise collagiert sind, die durchaus an die Gruppen-Galerie des Beatles-Albums erinnert. In dem seit 2016 andauernden Projekt führen keine Profis, sondern Workshop-Teilnehmerinnen die Porträts in Schablonentechnik aus und wählen die Dargestellten aus – teils berühmte, teils unbekannte „Akteurinnen des Wandels“. In Wien sollen nun erstmals Selbstporträts der Beteiligten hinzukommen.

Gegen Hierarchien

Das Einebnen kultureller Hierarchien – zwischen Profis und Amateuren, Handwerk und Kunst, Museum und Alltag – durchzieht Haworths gesamtes Werk. Die Tochter eines oscarprämierten Hollywood-Bühnenbildners gilt als Pionierin von „Soft Sculptures“ – weicher Objekte, die mit traditionellen, gern als „typisch weiblich“ definierten Techniken wie der Flickenteppich-Näherei oder der Puppenmacherei entstehen. Mit solchen Methoden experimentierten in den 1960ern zwar auch männliche Pop-Künstler wie Claes Oldenburg – „doch was glauben Sie, wer seine Skulpturen genäht hat?“, sagt Haworth.

Auch Collage und Schablonentechnik seien stark feminin definierte Kunstformen gewesen, bevor sie von Street-Artists wie Banksy adaptiert wurden, erklärt Haworth, die sich im Übrigen als großer Graffiti-Fan outet. Im London der 1960er kämpfte sie damit allerdings gegen Abschätzigkeit an – nicht nur aufgrund von Geschlechterdiskriminierung, sondern auch wegen des in Großbritannien stets sehr ausgeprägten Klassenbewusstseins.

Die pinke Wien-Connection

Ein anti-elitärer Mitstreiter aus jenen Tagen, der zu einem „lebenslangen Freund“ wurde, war übrigens der Galerist und Exzentriker Nicholas Treadwell, den es später nach Wien verschlug. Seine Sammlung ist seit kurzem in der Cselley-Mühle im burgenländischen Oslip dauerhaft präsent – in ihr finden sich mehrere Werke Haworths, darunter ein (genähtes) Porträt Treadwells aus dem Jahr 2008.

Als Dauerleihgabe der Ludwig-Stiftung erwarb das mumok 2021 die Skulptur „Snake Lady“ (Schlangendame), die 1969–’71 entstand und Haworths Science-Fiction-Begeisterung zu jener Zeit entsprang. Sie ist in der Sammlungsschau „Mapping the 60s“ bis Mai 2026 ausgestellt. Dass die Skulptur dem Betrachter ohne Sockel in Lebensgröße gegenübersteht, ist ein weiteres Prinzip, das die Grenze zwischen Kunst und Leben verwischen soll – und das Haworth schon bei den Aufnahmen zu „Sgt. Pepper“ anwandte.

Teamarbeit

Das berühmte Gruppenbild war nämlich keine Collage, sondern eine minutiös inszenierte fotografische Aufnahme, was auf Haworths Direktive zurückgeht.

Wer bei dem Werk exakt was getan hat, ist bis heute Gegenstand haariger Diskussionen – der Kunsthistoriker Walter Grasskamp nannte es eine „komplexe Teamarbeit“ wie in einer Künstlerwerkstatt à la Rembrandt. „Peter (Blake) beansprucht 100 %, Paul (McCartney) beansprucht 100 %. Ich weiß, dass ich 50 % gemacht habe“, sagt Haworth dazu. „Wenn es mich kümmern würde, könnte ich eine feministische Wutrede halten. Aber es ist nicht so wichtig.“

Künstlergespräch mit Jann Haworth: Donnerstag, 4. 9., 18 Uhr. Eintritt frei, Anmeldung erforderlich auf www.mumok.at

Kommentare